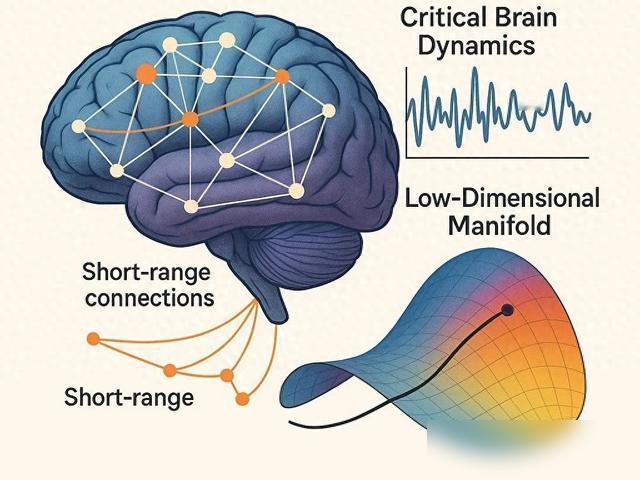

大脑慢如蜗牛却超能?科学家破解“速度悖论”的秘密 你有没有想过? 大脑里的神经元像蜗牛爬一样慢——单个神经元通信要花几毫秒,可我们却能在0.3秒内接住飞过来的篮球,甚至用它搞科研、写代码、解数学题。 这像不像用“老年机”跑3A游戏? 最近,《物理评论E》上一篇论文终于撕开了这个“速度悖论”的面纱,原来大脑藏着个“隐藏技能”! 慢神经元如何“跑”出快操作?科学家发现关键线索 故事要从一个矛盾说起:人类大脑有850亿个神经元,每个神经元每秒只能“说”10比特的信息(大概相当于发一条短微信的信息量),但我们的感官每秒能接收万亿比特的信息——这差距大到像用漏勺接洪水,可大脑偏偏能精准过滤出关键信息,完成复杂任务。 就像你蒙眼拧魔方时,大脑每秒只处理12比特信息,却能记住魔方每一步的位置;打《星际争霸》的高手,每秒也只用10比特信息,就能指挥千军万马。 这个矛盾困扰了神经科学家几十年,直到最近,科学家用“临界性”和“低维流形”两个词给出了答案。 简单说,大脑像一块“站在悬崖边”的石头——处于“临界状态”,既不是完全混乱的“乱石堆”,也不是死板的“雕塑”,而是在有序和无序之间找平衡。 这种状态下,大脑对微小刺激特别敏感,就像往池塘里扔颗小石子,涟漪能快速扩散到整个湖面。 再加上大脑里那些“跨区高速路”——长程连接(比如从额头到后脑勺的神经纤维),信息能跨区域“抄近道”,不用逐个神经元“传话”,效率直接拉满。 新工具CHARM:给大脑“拍CT”,看清隐藏的“低维密码” 为了抓住这种“临界+跨区”的复杂操作,科学家捣鼓出一个叫CHARM的“黑科技”。 它像给大脑做3D电影特效——把高维的神经活动数据(比如用MRI扫描得到的海量脑区信号),压缩成低维的“动态地图”。 打个比方,就像把1000张不同角度的照片,合成一张能看清人物动作轨迹的动态图,关键是还保留了最核心的信息:哪些脑区在“组队干活”,哪些连接在“搭高速路”。 用CHARM分析1000多人的脑影像数据,科学家发现了更有意思的事:清醒时的大脑和睡觉时的大脑,“低维地图”完全不一样。 清醒时,地图里的“路径”又多又密,像早高峰的城市路网;睡着后,路径变得稀疏,像深夜的街道。 这说明,支持我们思考、记忆的脑活动,和睡眠时“清理垃圾”的脑活动,用的是两套不同的“操作系统”。 从“速度悖论”到“脑机革命”:我们离读懂大脑还有多远? 这项研究最让人兴奋的,不是解开了一个科学谜题,而是它给脑科学和AI指了条新路子。 过去,我们总觉得大脑“慢”是缺点,现在才明白,“慢”反而是优势——临界状态让大脑既稳定又灵活,低维结构让复杂问题变简单。 就像手机不用堆到1000核,靠优化系统也能流畅运行,大脑的“软件设计”比“硬件堆砌”更聪明。 对普通人来说,这可能意味着未来治疗阿尔茨海默症、抑郁症等脑疾病,不再是“头痛医头”,而是通过修复“低维地图”的异常路径,让大脑自己“重启”健康模式。 对AI来说,CHARM的思路或许能帮我们设计出更“人脑化”的算法——不用依赖海量数据“暴力计算”,而是像大脑一样,用简单结构处理复杂问题。 想想看,我们的大脑用850亿个“慢神经元”,跑赢了无数“快任务”;未来的AI可能用更少的计算资源,实现更智能的操作。 这不是“硬件竞赛”的胜利,而是“系统设计”的智慧。 下次再觉得自己“脑子慢”时,不妨骄傲一点——我们的大脑,可是藏着宇宙级的“优化算法”呢!