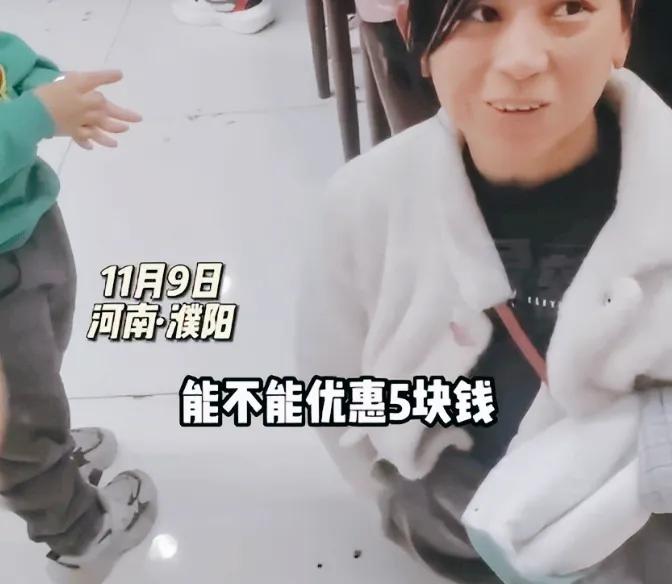

“眼泪止不住了!”云南昆明,一7岁男孩在屋里听到外面下雨后,急忙叫上5岁妹妹到院子里,用雨布把晒得粮食给盖上,事后男孩把这事告诉给了父亲,父亲看完监控后非常心疼,网友:这种老式娃已经不多见了! (信息来源:AHTV第一时间 2025年4月20日) 瓢泼大雨打湿了昆明的街道,街上的景象变得模糊。监控摄像头却清楚地拍下了感人的一幕:两个小孩,冒着大风大雨,使劲拉扯雨布,好像在跟巨大的海浪对抗。七岁的哥哥,五岁的妹妹,他们保护的不仅仅是几袋谷子,更是这个家庭在困难中的希望。到底是什么样的原因,让这两个年幼的孩子,在没有大人照顾的情况下,做出像大人一样的举动?在这件事的背后,反映了什么样的中国家庭教育问题? 这场突如其来的暴雨,让这对兄妹的家庭情况受到了更多关注。他们的父母都是普通的劳动者,父亲在外地打工,母亲在家种田,努力维持家里的生活开销。和其他同龄孩子忙着上补习班、玩游戏不一样,这对兄妹从小就帮着家里干农活,对于收割粮食、喂养家畜等事情都很熟练。邻居王大姐回忆起当时的情景,仍然记得很清楚:“雨下得特别大,哥哥突然跳起来说‘谷子要遭殃了!’两个孩子就像小大人一样,哥哥解绳子,妹妹递工具,配合得非常默契。” 哥哥不顾自己,甚至让妹妹进屋躲雨,独自一人把剩下的谷子抢收完。这种超越年龄的懂事,在城市孩子身上很难见到,却成了留守儿童的一种生活本能。数据显示,现在中国有超过697万留守儿童,其中将近四成是爷爷奶奶或外公外婆照顾长大的。他们很小就开始帮忙做家里的活,所以变得特别能干,早早地成熟起来,这是一种为了更好地生存而产生的早熟。 这种为了生存而被迫早早成熟的情况,与城市孩子的生活形成了鲜明对比。调查显示,城市里的孩子平均每天干活的时间还不到12分钟,只有农村孩子的五分之一。更让人担心的是,这些几乎不做家务的孩子,学习压力却是他们父母那辈的三倍。“现在的孩子,连煮个泡面都要大人看着,更别说收庄稼了。”一位重点小学班主任无奈地说,“有一次学校组织大扫除,竟然有家长冲进教室替孩子擦玻璃。” 现今教育中,既有过度保护,又有过度竞争,这种奇特的现象可能导致一些孩子空有高智商,生活能力却很差。与此同时,物质生活越来越富足,精神世界反而变得空虚。调查报告显示,青少年沉迷网络的比例相当高,达到了38.6%,其中超过一半的孩子觉得网络世界比现实世界更有吸引力。城市里的孩子在游戏中寻找成就感,而农村留守儿童则在现实生活中学会了如何与大自然和谐相处。 昆明一对兄妹的事儿,引出了关于教育的大讨论:一边人觉得干活能让孩子更好地成长,是最好的教育;另一边又有人担心孩子太小就做家务会影响学习。但这事儿背后,还藏着更深的社会问题,不能光看表面。在昆明的一些城中村里,超过七成打工家庭的孩子,其实是“没人管”的状态。一位外卖骑手父亲坦言:“我们白天跑单,孩子放学后只能自己管自己。”这反映了外来务工人员家庭在子女教育上的困境。 那种看似不管不问的“放养式教育”,结果反而保留了传统教育中最宝贵的优点,那就是让孩子学会负责和承担。但中产家庭却陷入“精英教育”的恐慌中,在北上广深这些大城市,八岁以下的孩子平均参加3.2个课外班,而且90%的家长都觉得,孩子落后于别人比孩子不开心更让人担心。 现实困境需要找到突破口。解决问题的方法,也许就藏在昆明兄妹的故事之中。劳动教育不是变相惩罚,而是培养孩子责任感的必要环节。部分学校开设了“农耕课堂”,组织学生参与播种、收割等农业实践活动,让孩子们在劳动中学习团队协作,理解粮食的生产过程以及粮食的珍贵。这样的实践活动可以帮助他们更好地适应社会,为未来发展打下基础。 国家政策现在也大力提倡“家校社协同育人”,希望家庭、学校和社会一起努力教育孩子,给家庭教育带来新的动力。当那种踏实、肯干的“老式娃”越来越少见,我们就该好好想想:只顾着提高升学率和追求好生活,我们到底丢掉了什么?我们培养出来的,是只会考试的机器,还是能经历挫折、勇往直前的孩子?