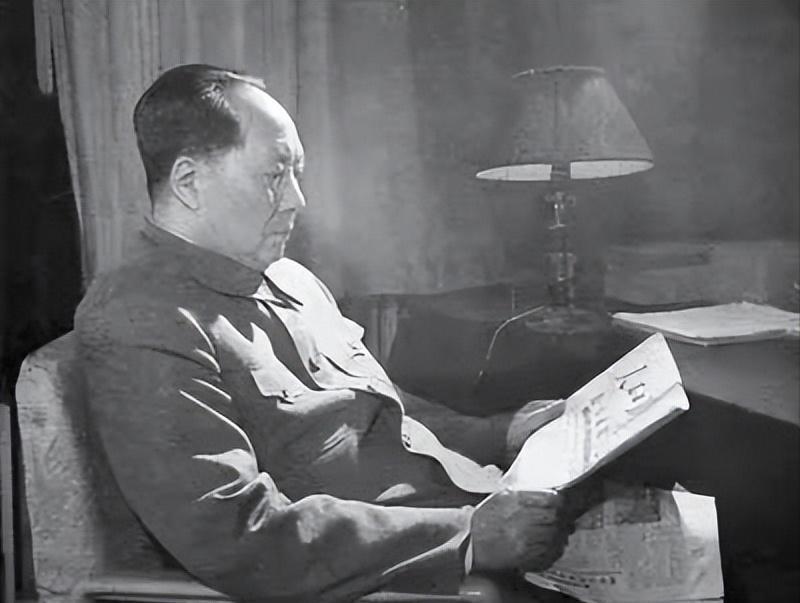

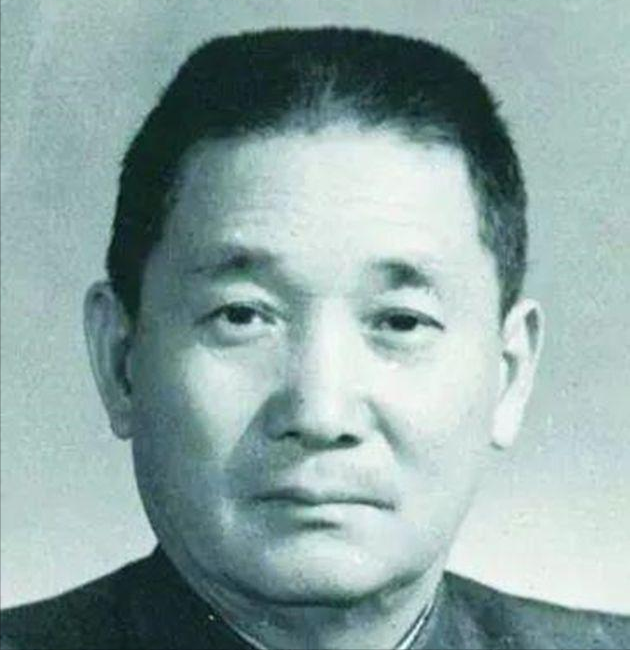

1960年,周总理给毛主席送来一碗红烧肉,说道:快尝尝,澳大利亚的猪肉。毛主席端起碗闻了闻,又舔了舔嘴唇,说道:把这碗肉,拿去分给院里的战士。周总理:可是你已经有一年没吃肉了。毛主席:放心吧,我的身体垮不了。 1960年冬,北京中南海的夜色深沉,寒风呼啸。一盏昏黄的灯光从简陋的书房里透出,毛主席正伏案批阅文件,桌边一碗清粥早已凉透。忽然,门被轻轻推开,周恩来总理端着一碗热气腾腾的红烧肉走了进来,肉香扑鼻,勾得人食指大动。“主席,尝尝吧,澳大利亚的猪肉,新鲜着呢!”周总理笑盈盈地说,语气中带着一丝期待。 毛主席抬起头,眼神却掠过那碗色泽诱人的红烧肉,落在周总理略显疲惫的脸上。他端起碗,深深地嗅了一口,嘴角微微上扬,却又缓缓放下碗,沉声道:“这肉,拿去分给院里的战士们吧。”周总理一愣,急忙劝道:“主席,您都一年没吃过肉了,身子骨……”话未说完,毛主席摆摆手,眼神坚毅:“我的身体垮不了,但前线的同志们比我更需要这口肉。” 这一幕,仿佛时间定格,却又像一颗石子投入湖心,激起层层涟漪。为什么一碗红烧肉,会让两位伟人如此纠结?背后又藏着怎样的故事?这一切,还要从那段艰难的岁月说起…… 1959年至1961年,中国大地被一场空前的自然灾害笼罩。连年干旱、洪涝肆虐,粮食产量锐减,全国陷入严重的粮食危机。据历史资料,1960年全国粮食总产量仅为1.44亿吨,比1957年下降了26%。 毛主席接到各地灾情报告,心急如焚。他亲自奔赴河南、山东等重灾区,站在干涸的田埂上,俯身抓起一把龟裂的黄土,久久不语。随行的助理李银桥回忆,当时毛主席看到一位老农用颤抖的手挖野菜,眼眶红了,低声说:“这些粮食,本该是他们的希望。”回到北京,他当即下令:“我的伙食减半,省下的粮食分给灾民。” 此举并非作秀,而是发自内心的担当。毛主席的餐桌上,从此只有清粥、野菜和少得可怜的咸菜。助理曾私下担忧:“主席这样下去,身体怎么吃得消?”可毛主席却说:“老百姓连野菜都吃不上,我多吃一口,都是罪过。”这一句话,如重锤敲在每个人心头,连助理也默默决定减少自己的口粮。 1960年,灾情愈发严峻,黄河断流,华北平原颗粒无收。毛主席的身体也因长期营养不良出现了浮肿,脸颊凹陷,手臂肌肉松弛。助理李银桥看在眼里,急在心头,却不敢多劝。 就在这紧要关头,一个好消息传来:经过外交部和外贸部门的艰苦谈判,中国与澳大利亚达成了一项粮食和肉类采购协议。每吨粮食附带10斤猪肉,总计数千吨物资即将运抵国内。 周总理得知消息后,第一时间指示厨房用新到的猪肉做了一份红烧肉——那是毛主席最爱的家乡菜。他亲自端着这碗热气腾腾的红烧肉,走进毛主席的书房,希望能让他补补身子。然而,毛主席却一眼看穿了这份“特殊待遇”。于是便有了开头那一幕。 周总理还想再劝,毛主席却换了话题,语气沉重:“你看,灾区的老百姓连树皮都啃上了,战士们在前线啃窝头,咱们吃了这肉,心能安吗?”周总理沉默了,端起那碗红烧肉,转身走向院子,把肉分给了警卫战士和科研人员。战士们接过肉,感动得红了眼眶,有人低声说:“主席这是把我们当家人啊。” 毛主席的克己奉公并非一时兴起,而是贯穿始终。1950年那场席卷全国的旱灾,他已带头减餐;1960年大饥荒,他更是以身作则,拒绝一切“特殊化”。据史料记载,毛主席在1960年至1961年间,体重下降了近10公斤,身体状况每况愈下。 厨师老王曾偷偷在葱油饼里掺猪油,想为主席补充营养,可没过多久,毛主席就察觉了异常,严厉地说:“以后不许搞这些小动作,粮食是大家的命根子!” 这一细节传开后,全国上下深受触动。 在领袖与人民的共同努力下,曙光终于显现。1961年,政府出台了一系列救灾政策:减免农业税、推广耐旱作物、兴建水利工程。与此同时,国际援助和贸易逐步缓解了粮食短缺。澳大利亚的猪肉和粮食,成为许多科研人员和前线战士的“救命口粮”,也为灾后恢复注入了希望。 那碗红烧肉,最终没有留在毛主席的桌上,却温暖了无数人的心。它不仅是一份食物,更是一种精神的象征——在最艰难的时刻,领袖与人民同呼吸、共命运。毛主席和周总理的克己奉公,如同一盏明灯,照亮了那个饥寒交迫的年代。 据史料补充,1960年代的自然灾害不仅是天灾,更是复杂的社会经济因素叠加的结果。毛主席和周总理在抗灾中,不仅注重物资分配,还推动了农业技术的革新。例如,他们大力推广杂交水稻和化肥使用,为后来的粮食自给奠定了基础。此外,中澳贸易的成功,标志着中国在国际舞台上灵活应对危机的能力,为后续的外交和经济合作开了先河。 那碗红烧肉的香气,早已散去,但它留下的故事,却永远刻在中华民族的记忆里。