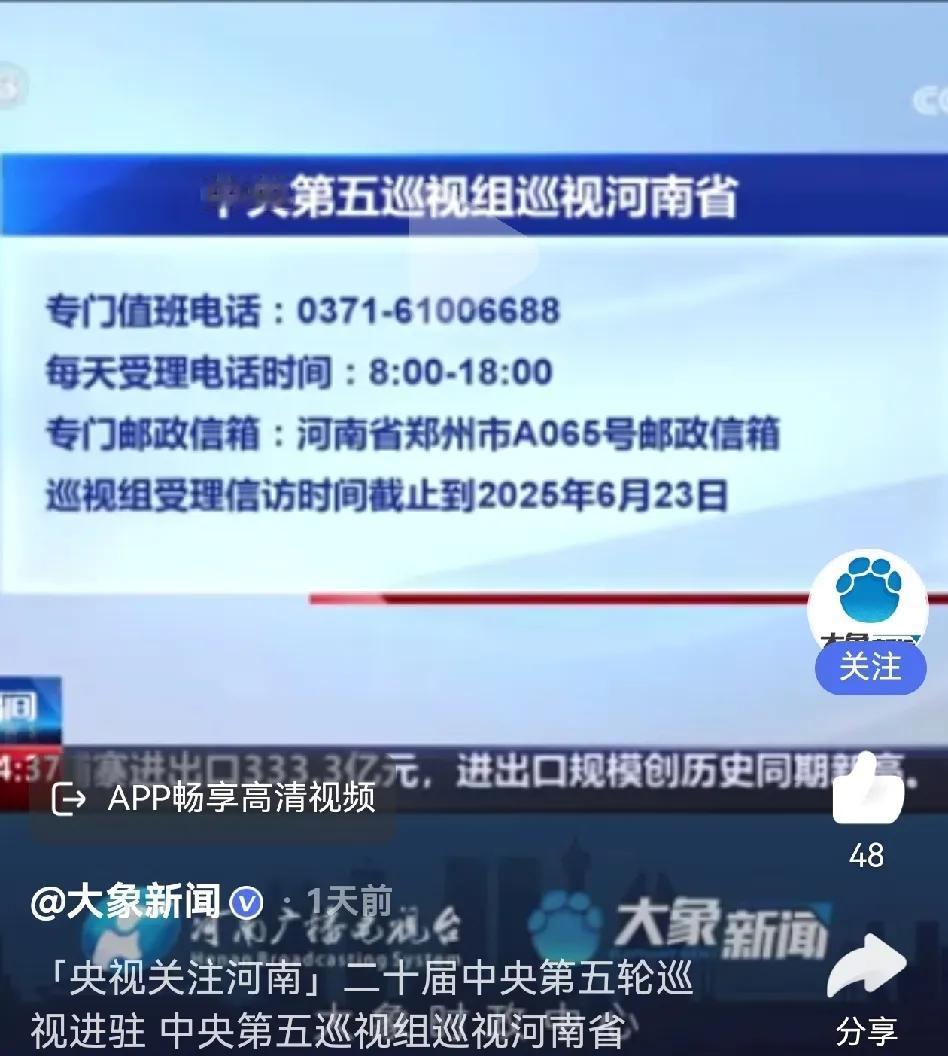

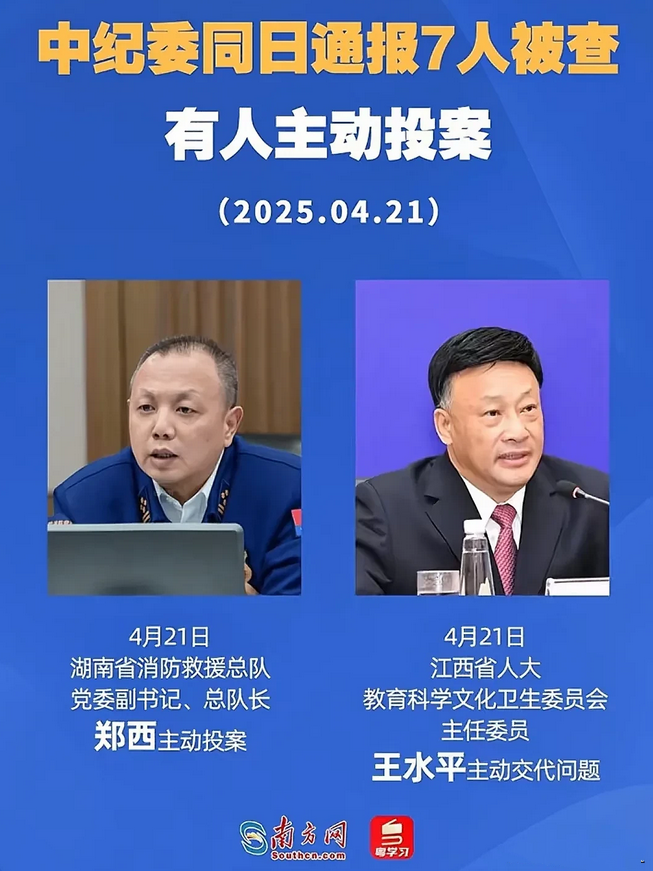

刚刚看到一则公告:某地关于受理“校园餐”、利用征订教辅和购买校服谋利问题信访举报的公告。 大家发现没有,不论哪级巡视或者专项检查,都先张贴公告,告诉巡视组住址、举报电话和邮箱,让群众举报违法线索。这实际上印证了那句话:“民不告官不究”。这也就很好说明,为什么贪官贪污几十年发现不了问题。哪个贪官不都是群众举报以后揪出的。还有一个问题就是你一边让群众举报,一边又不保护举报人。群众这边举报问题,刚放下电话,被举报人就打来电话质问。最后是举报问题解决不了,把举报人解决啦。真是“枪打出头鸟”一点不假。搞的现在,你即使公告了举报电话和邮箱,群众对巡视组也失去了信任,而无人举报。就像刚看到的公告,校园餐和校服征订谋利问题,谁敢说没问题?还用群众举报,只要真心想查,一查一个准,都有问题。可是为什么又要让群众举报呢?说白了直接去查,官官相护,动了别人的利益,面子上下不来。群众举报以后,会说你看不是我要查你,是某某举报你不怨我。 关于“民不告官不究”现象与群众举报在监督机制中的作用,可以从以下几个角度分析: 一、现象的本质与表现 “民不告官不究”指官方对违法行为缺乏主动查处,需依赖群众举报才介入的现象。这一现象在巡视、专项检查中尤为明显,例如: 1. 依赖举报线索:多轮巡视组均通过公布电话、邮箱等方式广泛收集群众举报,甚至设置“码上巡察”小程序,表明群众举报是发现问题的关键渠道。 2. 选择性执法:如武汉某小区仅拆除被投诉的违建,其他同类问题未被处理,暴露执法被动性。 3. 司法与行政惯性:行政诉讼长期存在“立案难、审理难、执行难”,民众对本地司法公正缺乏信任,更倾向通过举报而非诉讼解决问题。 二、形成原因 1. 官僚体系的内在惰性 考核机制导向:部分官员以“完成投诉处理量”为目标,而非主动排查问题,导致“投诉一件处理一件”的挤牙膏式作风。 资源与能力限制:基层执法力量有限,难以全面覆盖所有潜在问题,举报成为低成本的信息筛选工具。 2. 制度设计与文化传统 历史惯性:古代“民不究官不举”观念延续至今,如封建社会官员不主动介入民间纠纷,依赖民间自治。 权力结构影响:部分官员存在“官本位”思想,认为主动查处问题可能损害自身或同僚利益,甚至引发“官官相护”。古有陶渊明不为五斗米折腰,今有巴中原县委书记大清官陈行甲,亲手将大大小小手下的官员送进“局”里,最后在升迁之际裸辞。为什么?这就是主动查的后果,面临死亡危险、官官相护,上级的打压。说白了,主动查就是“不会做官”。 3. 群众参与的双刃剑效应 监督渠道的依赖:巡视制度通过公开举报方式激发群众参与,但过度依赖举报可能掩盖主动监督的不足。 信息不对称:民众对法律程序不熟悉,举报成为最直接的维权途径,但举报内容可能片面或情绪化,影响执法公正性。 三、评价与反思 1. 积极意义 群众监督的有效补充:举报机制拓宽了反腐渠道,彰显公众参与的力量。 倒逼透明化:公开举报方式与巡视结果,推动政务透明,增强公信力。 2. 局限性 被动执法的弊端:选择性执法可能加剧社会不公,如仅处理被举报案例,同类问题却视而不见。 司法权威受损:过度依赖举报削弱司法独立性,民众可能形成“信访不信法”的思维。 四、改进方向 1. 强化主动监督机制: 通过大数据等技术手段主动筛查问题(如财政异常、工程招标违规),减少对举报的单一依赖。 借鉴甘肃张掖巡视组“码上巡视”小程序,结合智能化工具提高监督效率。 2. 改革考核与问责制度: 将“主动发现问题能力”纳入官员考核,而非仅以“处理举报量”为指标。 对“不作为”官员严格追责,如秦皇岛、邢台专项整改中明确懒政怠政问题的举报渠道。 3. 提升司法公信力: 推广行政诉讼异地管辖制度(如河南“转圈推磨”模式),减少地方干预,增强司法独立性。 4. 推动法治文化建设: 通过普法教育提升民众法律意识,引导其通过多元途径(如诉讼、行政复议)维权,而非仅依赖举报。 结论: “民不告官不究”现象既是群众监督力量的体现,也暴露了制度惰性与权力结构缺陷。需通过技术赋能、制度优化与文化重塑,平衡主动监督与群众参与,最终实现从“被动响应”向“主动治理”的转型。正如巡视制度所强调的,“公开与监督结合”是打破“官本位”思维、推动法治进步的关键。