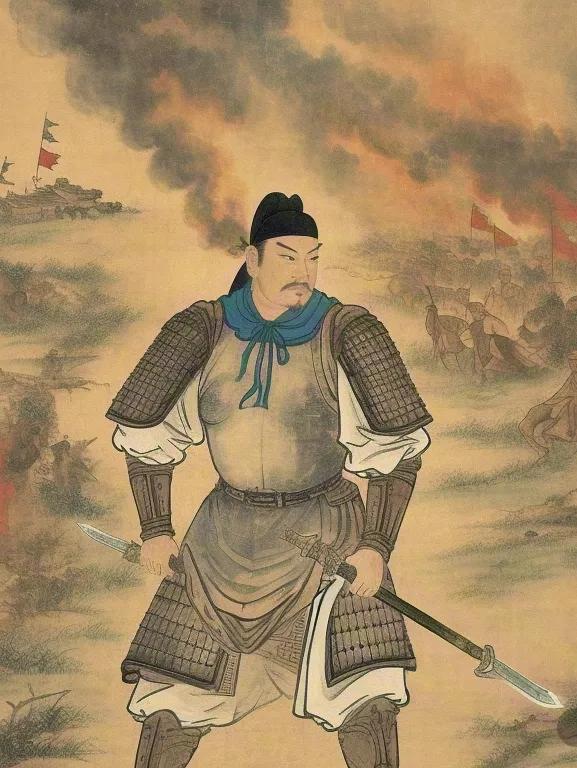

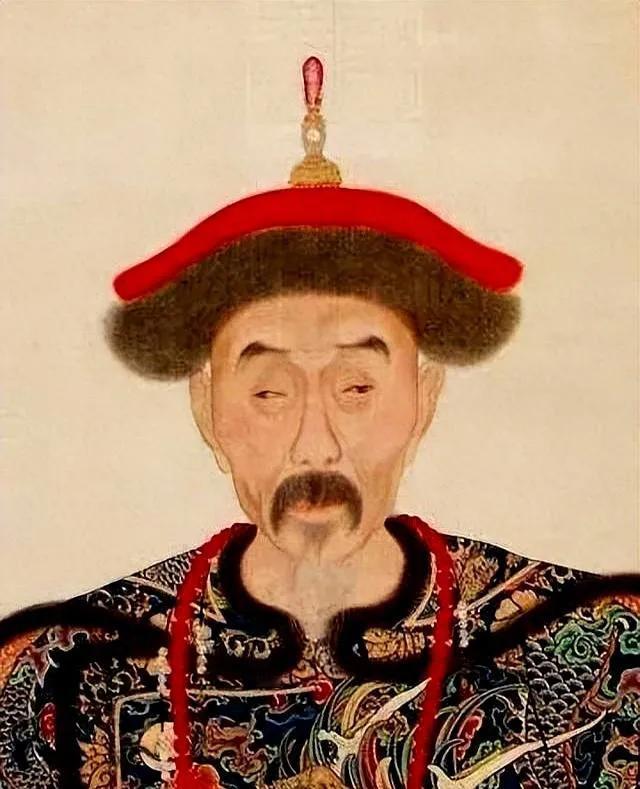

董卓麾下四大猛将,其真实排名是这样的: 第一名:徐荣,是董卓阵营中最被低估的统帅型将领。他出身辽东非嫡系,却创下正史中同时击败曹操(汴水之战)和孙坚(梁东之战)的惊人战绩,堪称战术大师。相比之下。 第二名:李傕,更擅长政治权谋,作为凉州军嫡系,他反攻长安后掌控朝廷三年,纵兵劫掠留下恶名,但实际政治手腕远高于军事才能。 第三名:郭汜,与李傕并称双煞,擅长骑兵突袭却缺乏大局观,最终因猜忌内斗败亡,其军事能力更多体现在执行层面。 第四名才是吕布。吕布虽以“飞将”之名威震天下,个人勇武冠绝三国(辕门射戟确有其事),但反复无常的性格和糟糕的战略眼光导致他屡失良机,部下高顺、张辽的统兵能力甚至超过他本人。 在历史与文学形象上,反差极大:正史中的徐荣是改变汉末局势的关键人物,却在《三国演义》里被弱化为三流武将;吕布在史书里是“轻狡反复”的边地将领,到小说中却被神化为无双战神。 李傕、郭汜的残暴形象在史书和文学中趋同,但正史更强调他们维持凉州集团统治的政治能力。四人结局皆悲剧,但徐荣因站错队被部将所杀、吕布困死下邳的结局,比李傕郭汜内斗而亡更显历史讽刺性。 对历史走向影响最大的徐荣反而被史书淡化,被人们称为“徐荣现象”。 "徐荣现象"的本质是历史真实性与大众认知的割裂,其核心矛盾在于: 1. 能力与声名的倒置。徐荣在正史中展现的统帅能力(击败曹操、孙坚两大枭雄)远超其历史知名度,而吕布凭借个人勇武和文学渲染成为"三国第一猛将"。这种反差映射出传统历史叙事中"个人英雄主义"对"战略价值"的遮蔽。 2. 阵营归属的隐形枷锁。作为辽东系非嫡系将领,徐荣既不被董卓集团完全信任,又在投靠王允后被视作"降将",导致其战功被后世史家选择性淡化。这种边缘身份使其成为汉末军阀派系斗争的牺牲品。 3. 史料湮灭的蝴蝶效应。徐荣192年早逝,失去参与后续群雄争霸的机会。而曹操、孙坚的最终成功,使他们的早期败绩被刻意弱化(如《三国志》对汴水之战轻描淡写),间接导致徐荣的历史贡献被系统性低估。 4. 文学叙事的霸权重塑。 《三国演义》为塑造曹操、孙坚的"天命所归",将徐荣贬为铺垫主角成长的炮灰。这种文学话语权对历史记忆的覆盖,暴露了大众历史认知中"故事性真实性"的深层逻辑。 这一现象警示我们,历史人物的评价往往受制于四大滤镜——胜利者书写、文学改造、身份政治和时代需求。徐荣的"隐身",恰恰是历史复杂性的生动注脚。

蒋天庭

看徐荣怎么死的就知道了,指挥能力有,但是更多的原因可能是西凉军队超强的战斗力。

用户14xxx33

孙坚部队算比较强,但曹操刚起兵,未经大战部队战斗力弱是事实

我是一束光

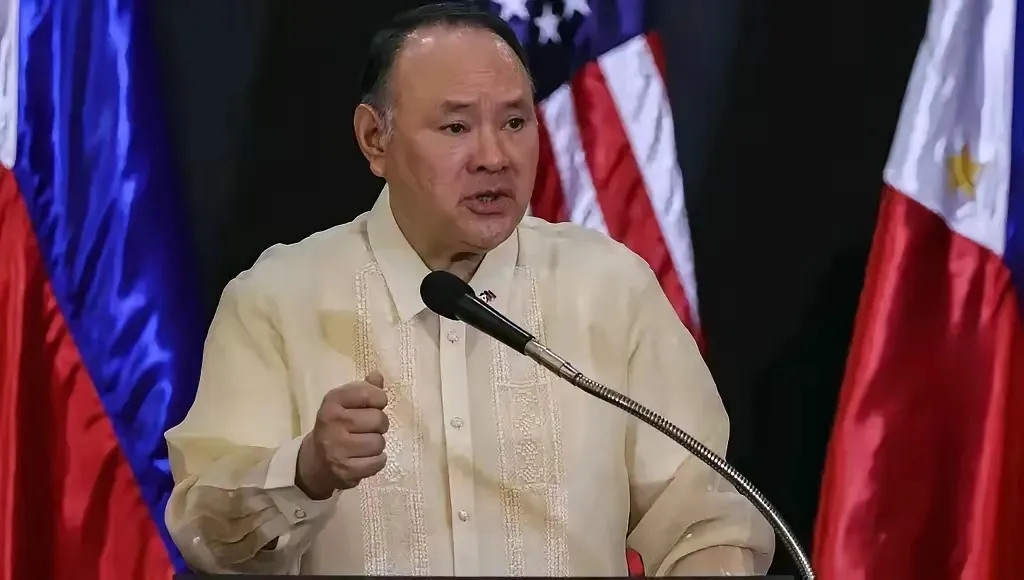

肯定是吕布了,看看谁能和曹操较量就知道了!