1950年,白崇禧逃到台湾后,在家闲着没事,便去拜访邻居朱怀冰,不料刚迈进大门,就听到朱怀冰在训斥管家:“你放他进来干什么?不会说我不在家?”

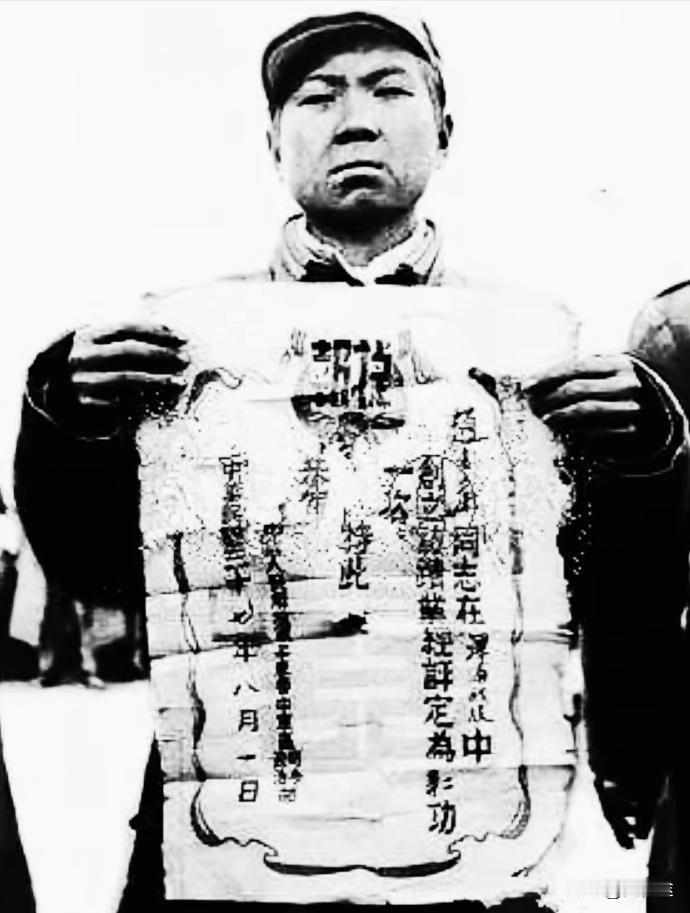

1937年7月7日,抗日战争爆发,白崇禧在这场战争中发挥了重要作用。他参与了多个作战计划的制定,并在战场上提出了六条重要的指导方针。尤其在“淞沪会战”爆发时,白崇禧凭借直爽的性格,当众指出蒋介石在战略上的多处错误。 1938年,蒋介石带领白崇禧前往徐州考察,并决定让他与李宗仁一起指挥“台儿庄会战”。在这场重大战役中,白崇禧不顾个人安危,亲自前往各个会战地点,与各军的高级将领进行商议、联络,甚至亲赴前线鼓舞士气。这种亲力亲为的精神为战役的最终胜利奠定了基础。台儿庄战役最终成为中国抗日战争中的一次重大胜利。战后,白崇禧乘胜追击,提出了“焦土抗战”等一系列战术计划,展现了他坚决抗击侵略者的决心。 根据历史记载,白崇禧的家族源自元朝时期的进士,祖父和父亲都曾在乾隆年间担任过高官,属于名门贵族。白崇禧从小便表现出出色的才智,记忆力极好,所读之书、所学之字都能过目不忘,理解深刻。然而,随着家庭变故的发生,白崇禧的家庭经历了剧变。白崇禧的父亲曾弃文从商,家中经济状况一度富裕安稳,但不久后因账房先生的失误,家中的所有财产被卷走,父亲因此气愤至病倒,最终因病去世。家道中落后,白崇禧与母亲一起过着贫困艰难的日子,生活非常困苦。 1907年冬季,白崇禧的叔叔将家中的田产卖掉,换取银钱,将白崇禧送到广西报考陆军小学第二期。那时,广西全省共有超过一千名报名者,但仅有120人被录取。白崇禧凭借出色的才智,最终以第六名的成绩成功入选,开始了他的军事生涯。辛亥革命爆发后,白崇禧正式投身军事,开启了他为国家和民族奋战的一生。

一九五零年的台北,冬日的寒意还未完全散去。白崇禧站在朱怀冰府邸的大门前,整了整衣襟。这是他来台湾后第一次登门拜访这位老熟人。门房看到是白崇禧,立刻恭敬地将大门打开,随后快步跑进去通报。 白崇禧跨进门槛的那一刻,突然听到院内传来一阵怒喝。那是朱怀冰在训斥管家,话语中分明带着不耐烦,说什么"怎么让他进来,不会说我不在家"之类的话。这突如其来的一幕,让白崇禧愣在了原地。他的手还搭在门把上,双腿仿佛生了根,动弹不得。 门内院外,不过短短几步之遥,却宛如横亘着一道看不见的鸿沟。白崇禧站在那里,目光扫过庭院里的花木,这些植物还是从大陆带来的老样子,但今非昔比的处境却让他觉得异常刺眼。他转身大步离去,背影略显仓促,却依然保持着将军的挺拔。这天之后,白崇禧很少再主动拜访旧识。 这样的遭遇并非偶然。自从白崇禧来到台湾,类似的场面已经上演过许多次。那些曾经对他毕恭毕敬的旧部下和同僚,不是装作没看见他,就是找各种借口推脱会面。朱怀冰不过是其中之一,只是这一次,他的态度表现得尤为直接。

在台湾的政坛上,白崇禧的处境愈发尴尬。蒋介石对他既提防又怀疑,不仅在他住所对面专门设立了派出所,还派人二十四小时监视他的行踪。这种提防并非没有缘由,此时的白崇禧虽然已经失势,但在军中依然保留着一定影响力。白崇禧对这些监视心知肚明,但他选择了沉默以对。 在徐州会战之后,数十万大军顺利撤出,没有遭受太大的损失。此时,军事委员会开始考虑如何应对日本军队的强大压力。白崇禧提出了抗日战略,他认为应当积小胜为大胜,采用游击战与阵地战相结合,以空间换时间,持久消耗敌人。此战略迅速被军事委员会采纳,并作为最高指导原则。面对日本强大的闪电战策略,中国无法与之正面交锋,白崇禧的战略选择是分散兵力,化整为零,通过积累小胜来实现最终的胜利。 通过延长日本的补给线并拖慢进攻速度,消耗敌人的国力,达到持久抗战的目的。白崇禧深受欧洲战史的影响,尤其是研究俄国如何应对拿破仑的侵略,进而提出了这一战略。此战略成为了抗日战争期间的主导方针,持续了整整八年,尽管这种消耗战对于中国来说同样付出了极大的代价,有时甚至整个城市都被烧毁,战斗异常惨烈。 1955年2月,白崇禧与马佩璋举行了结婚三十周年纪念。在亲友和旧部的见证下,两人精心打扮,喜气洋洋。白崇禧的衣襟上别着一朵大红缎子花,马佩璋的发上也簪了一朵大红花,气氛温馨而庄重。马佩璋在致辞时提到:“我和白先生结婚三十年,我们也算得上患难夫妻了……”她的眼泪在这一刻滑落,作为将军夫人,她在复杂的政治环境中,凭借过人的勇气与坚韧,守护了自己的丈夫和孩子。白崇禧也不禁落下了眼泪。 关于白崇禧的死,历史上有多种猜测。然而,白崇禧之子白先勇认为,如果蒋介石真想对其父亲下手,其实无需等到那个时候,而且白崇禧自有健康问题,家族中多位成员都有心脏病,白崇禧自己也曾多次因冠状动脉问题接受治疗,因此他认为父亲的去世可能与其长期的心脏病有关,而非外界的政治原因。