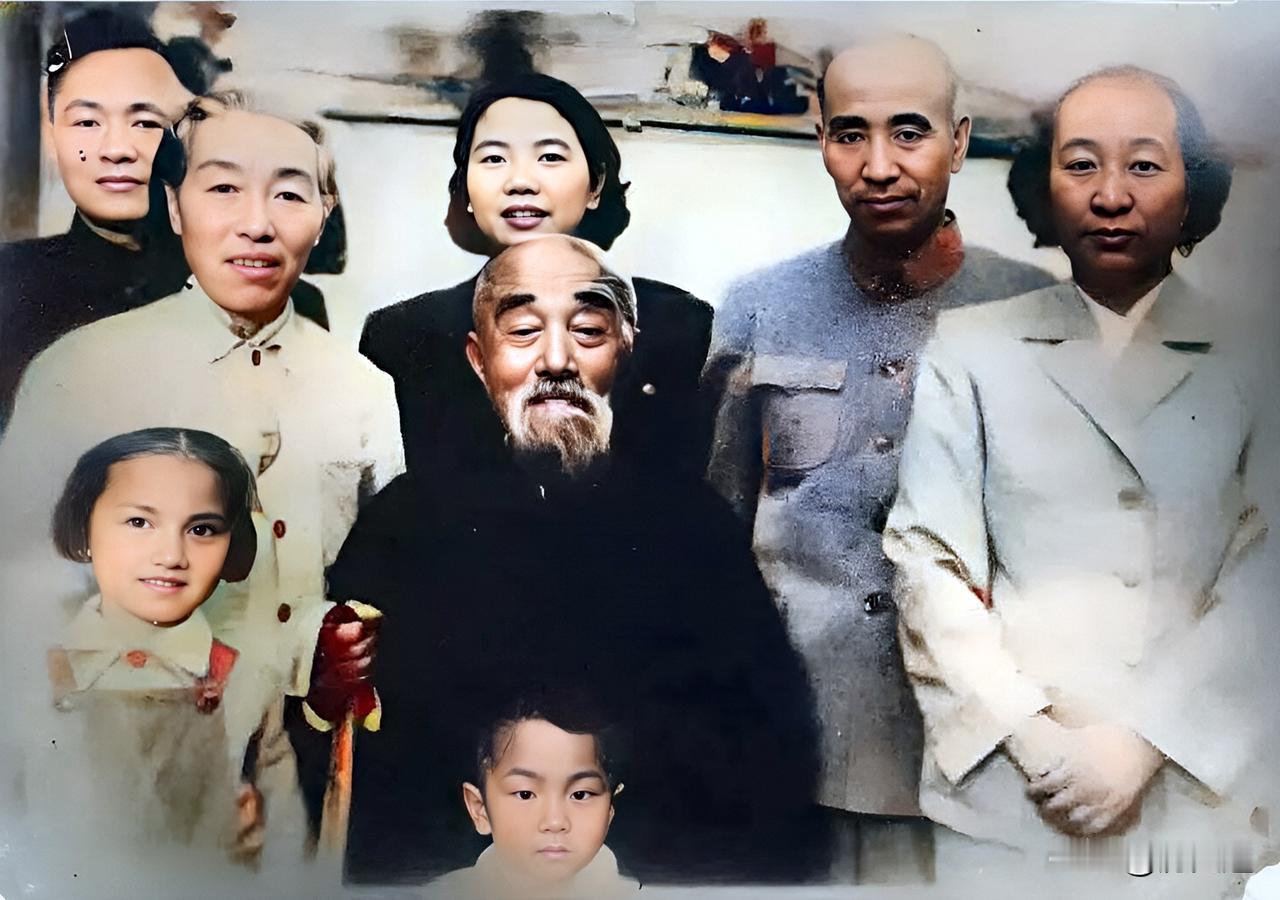

陈赓大将之子陈知建说,“再差的东西我也能吃饱,再不好的东西我也敢动筷子。我们这些人,眼里没有升官发财的概念,贪财是巨大的耻辱。” 在湖南湘乡的历史长河中,陈氏家族以军事才能闻名于世。在清朝同治年间,陈赓的曾祖父曾在湘军大将曾国荃麾下效力,凭借过人的胆识和军事才能,一路升至花翎副将。 他的叔叔陈湜更是官至总兵,镇守山海关这个军事要地,为清廷效力。在那个战火纷飞的年代,陈家子弟习武从军,成为了家族引以为傲的传统。 1903年,陈赓出生在这个军事世家。与家族前辈不同的是,他迎来了一个剧烈动荡的时代。辛亥革命爆发时,年仅八岁的陈赓已经能感受到时代的变迁。 1922年,怀揣着报国之志的陈赓考入了黄埔军校第一期。在这里,他遇到了改变他一生的两个重要机遇:一是接受了系统的现代军事教育,二是接触到了进步思想,并在这一年加入了中国共产党。 黄埔军校毕业后,陈赓留校任职,开始了他的革命生涯。 1927年,他参加了震惊中外的南昌起义。这次起义虽然失败了,但他的革命信念却更加坚定。在此后的漫长岁月里,他先后参加了北伐战争、土地革命战争、抗日战争和解放战争。 建国后,陈赓先后担任中国人民志愿军副司令员、中国人民解放军军事工程学院院长、副总参谋长和国防部副部长等重要职务。1955年,他被授予大将军衔,并获得一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。 与许多革命家庭不同,陈赓很少对子女讲述自己的革命经历。但他却通过一本本战地日记,默默记录下了这段波澜壮阔的历史。 这些日记成为了陈家最宝贵的精神财富。每次出征前,陈赓的妻子都会给他一个新的日记本,等他平安归来后再小心收藏。 日记中不仅有详细的军事行动记录,还包含了许多对战争的思考和总结。这些文字后来成为了珍贵的军事教材,也为子女了解父亲的革命生涯提供了最真实的窗口。 1961年初,陈赓带着家人回到上海。这座城市承载着他33年前惊心动魄的革命记忆。他带着子女们参观了自己曾经被关押的提篮桥监狱,用实地考察的方式让后代了解革命历史。 在生活中,陈赓对子女既严格又充满关爱。他要求孩子们从小就要学会自理,上小学时就必须自己洗袜子。对于不认真洗袜子的行为,他会严厉批评。 诚信是陈赓最看重的品质之一。在家庭教育中,他对任何不诚实的行为都采取"零容忍"的态度。一次,当他发现一位堂侄因害怕成绩太差而擅自改动分数时,立即召集全家人进行严肃教育。 虽然对原则性问题毫不妥协,但在日常生活中,陈赓却是一位非常慈爱的父亲。他经常用胡子蹭孩子们的脸,因此被孩子们亲切地称为"胡子爸爸"。 这种严慈相济的教育方式,在陈家形成了独特的家风。他不仅关心自己的子女,对战友的遗孤更是格外关照。他的家中经常住着烈士子女和起义将领的孩子。 长征时期的一段经历深深影响了陈赓对待孩子的态度。一位年轻的小号兵因饥饿在他怀中离世,这让他格外珍惜每一个孩子的生命。即使在自己患病期间,他也会坚持照顾生病的孩子。 在陈赓的教育理念中,言传不如身教。他不会刻意灌输什么大道理,而是用自己的行动来影响子女。他总是以一个普通军人的标准要求自己,从不谈论个人功勋。 这种特殊的教育方式在陈家代代相传。没有豪言壮语,没有说教,一切都在日常生活的点点滴滴中。陈赓用自己的方式,将革命精神和优良家风传递给下一代。 时至今日,陈赓的日记仍然是家族重要的精神遗产。1982年出版的《陈赓日记》不仅是珍贵的历史资料,更是一部生动的革命教材,让后人能够透过文字感受那个火热的年代。 陈知建作为陈赓将军的次子,从小就在革命家庭的环境中长大。他继承了父亲的从军之志,成为了一名军人,并从父亲留下的战地日记中汲取军事智慧。 这些珍贵的日记不仅记载了战争的历程,更包含了丰富的军事理论和实战经验。通过研读这些日记,陈知建对军事指挥和战术运用有了更深刻的理解。 在生活作风上,陈知建继承了父亲艰苦朴素的优良传统。他常说:"再差的东西我也能吃饱,再不好的东西我也敢动筷子。"这不仅是一句话,更是一种生活态度的体现。 这种朴素的生活作风源于陈家的家风传统。在陈赓将军的家庭里,从不讲究吃穿用度,也不追求物质享受。即便是在陈赓担任高级将领期间,家中的生活一直保持着简朴的作风。 对于升官发财,陈知建有着清晰的认识:"我们这些人,眼里没有升官发财的概念,贪财是巨大的耻辱。"这种价值观的形成,与父辈的言传身教密不可分。 在新的时代背景下,陈知建不仅传承了父辈的革命精神,还结合时代特点做出了新的诠释。他认为,革命精神不仅体现在战场上,更要体现在和平时期的本职工作中。 这种精神传承也延续到了第三代。陈赓的孙子陈怀辰同样选择了从军之路,成为了一名军人。三代人的从军经历,展现了陈家军人血脉的延续。