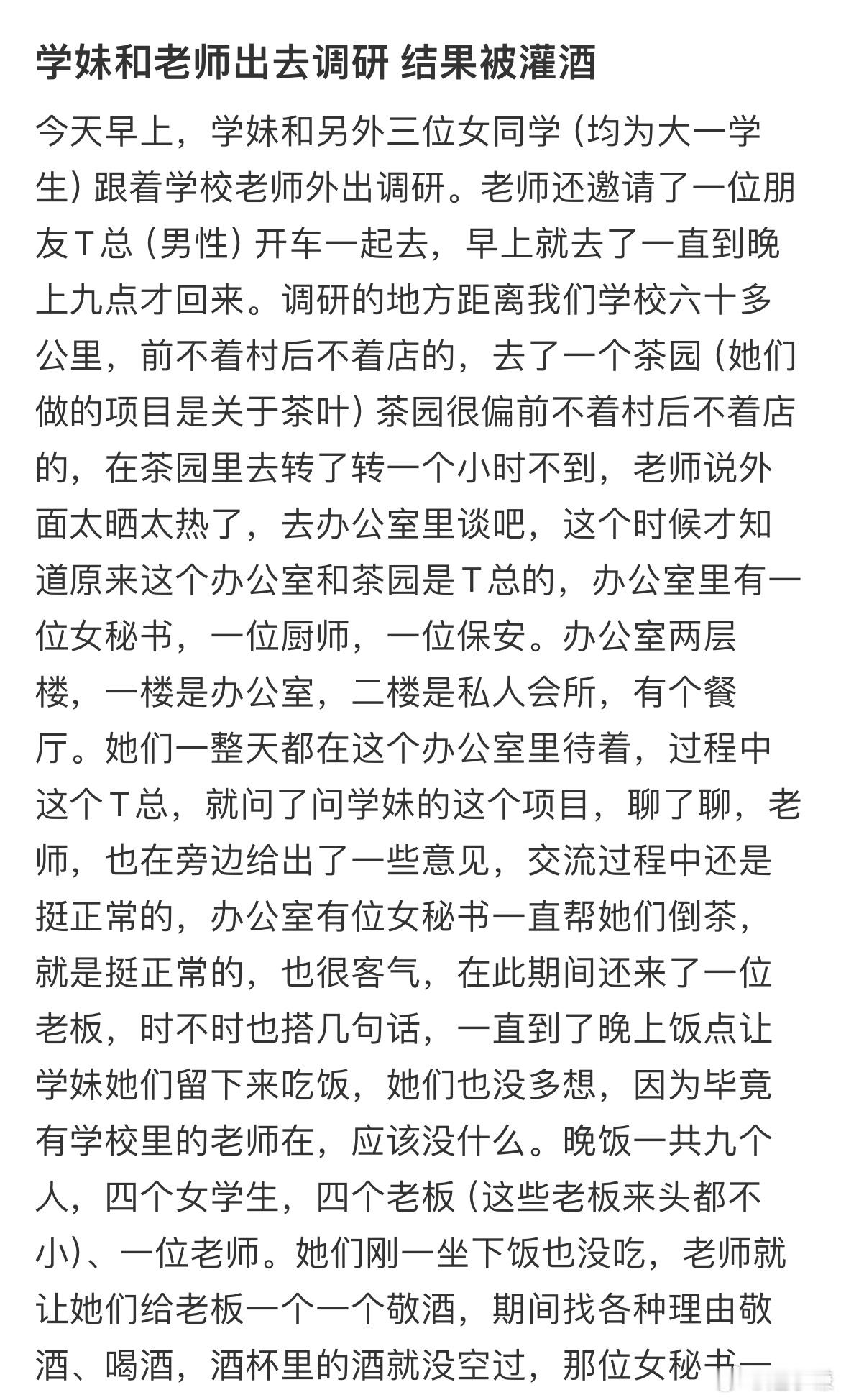

第十名效应:为何走出社会的赢家往往不是学霸?真相颠覆认知 毕业十年聚会,总有人感叹:“当年考第一的学霸,怎么成了普通上班族?而那个总在班级中游晃悠的同学,居然成了创业老板!”这种“逆袭”现象,在教育学领域被称为“第十名效应”——那些成绩徘徊在第十名左右的孩子,未来反而更可能成为行业翘楚。 一、第十名效应:学霸的“隐形短板”与中游生的“潜力爆发” 案例对比: 学霸困境:杭州某小学跟踪调查显示,小学尖子生升入初中后,近40%逐渐泯然众人,工作后更因抗压能力差、社交能力弱屡屡受挫。 中游逆袭:而第十名左右的孩子,进入社会后却展现出更强的创造力、领导力和适应力,成为“栋梁型人才”的概率高出前三名2.3倍。 深层原因: 心态差异:第一名是“高压囚徒” 学霸为保住排名,往往陷入“成绩焦虑”,牺牲兴趣、社交甚至健康。 中游生无保位压力,心态更松弛,敢于尝试新事物,抗挫力更强。 能力结构:成功智力>学业智力 学业智力:死记硬背、应试技巧,是“惰性智力”的体现。 成功智力:包括创造力(提出新想法)、分析力(解决问题)、实践力(落地执行),这才是社会竞争的核心。 时间分配:学霸在“内卷”,中游生在“破圈” 学霸时间被作业、补习填满,兴趣爱好被视为“不务正业”。 中游生有余力发展特长,如编程、辩论、社团活动,这些“软实力”成为未来职场加分项。 二、诺奖得主与企业家:第十名效应的“现实注脚” 屠呦呦的“非典型学霸”之路: 高中成绩起伏不定,既有90分的高光,也有60分的低谷,但始终保持对医学的热爱。这种“兴趣驱动”的学习模式,让她在科研中突破常规,发现青蒿素。 丁磊的“第十名逆袭”: 高中曾是班级倒数第六,却凭借对无线电的痴迷,将爱好发展为事业。他直言:“学霸可能更擅长考试,但社会需要的是能解决问题的人。” 三、给家长的启示:从“唯分数论”到“全人教育” 警惕“虚假努力”: ❌ 错误做法:孩子熬夜刷题,成绩靠题海战术提升。 ✅ 正确方向:关注学习效率,鼓励孩子用思维导图、费曼学习法等科学方法。 兴趣是最好的“成功力”: 案例:10岁男孩因热爱昆虫,自学成为“小达尔文”,其观察笔记被科研机构收录。 行动建议:每周留出“无作业时间”,让孩子自由探索兴趣领域。 评价标准多元化: ❌ 错误话术:“考不到前三名,你就废了!” ✅ 正确话术:“你画的科幻漫画真有创意!有没有想过用编程让它动起来?” 刻意练习“成功智力”: 创造力:鼓励孩子提问“如果……会怎样?”,如“如果植物会说话,它们会说什么?” 分析力:玩桌游《卡坦岛》,训练资源分配和策略规划。 实践力:让孩子策划家庭旅行,从路线设计到预算把控全程参与。 四、教育本质:培养“不完美但独特”的人 “第十名效应”揭示了一个残酷真相:社会不需要考试机器,而需要能解决问题、创造价值的人。家长若执着于“第一名”,可能剪断了孩子飞翔的翅膀;而若懂得“留白”,让孩子在安全范围内试错、探索,反而能激发他们的潜能。 结语 教育的终极目标,不是培养“做题家”,而是帮助孩子找到自己的“成功密码”。或许,当家长放下对分数的执念,孩子才能轻装上阵,在真实的世界中闯出一片天地。毕竟,人生不是考场,而是充满可能的旷野。

![好像看到了学霸纠结的全过程[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12186887949463830002.jpg?id=0)