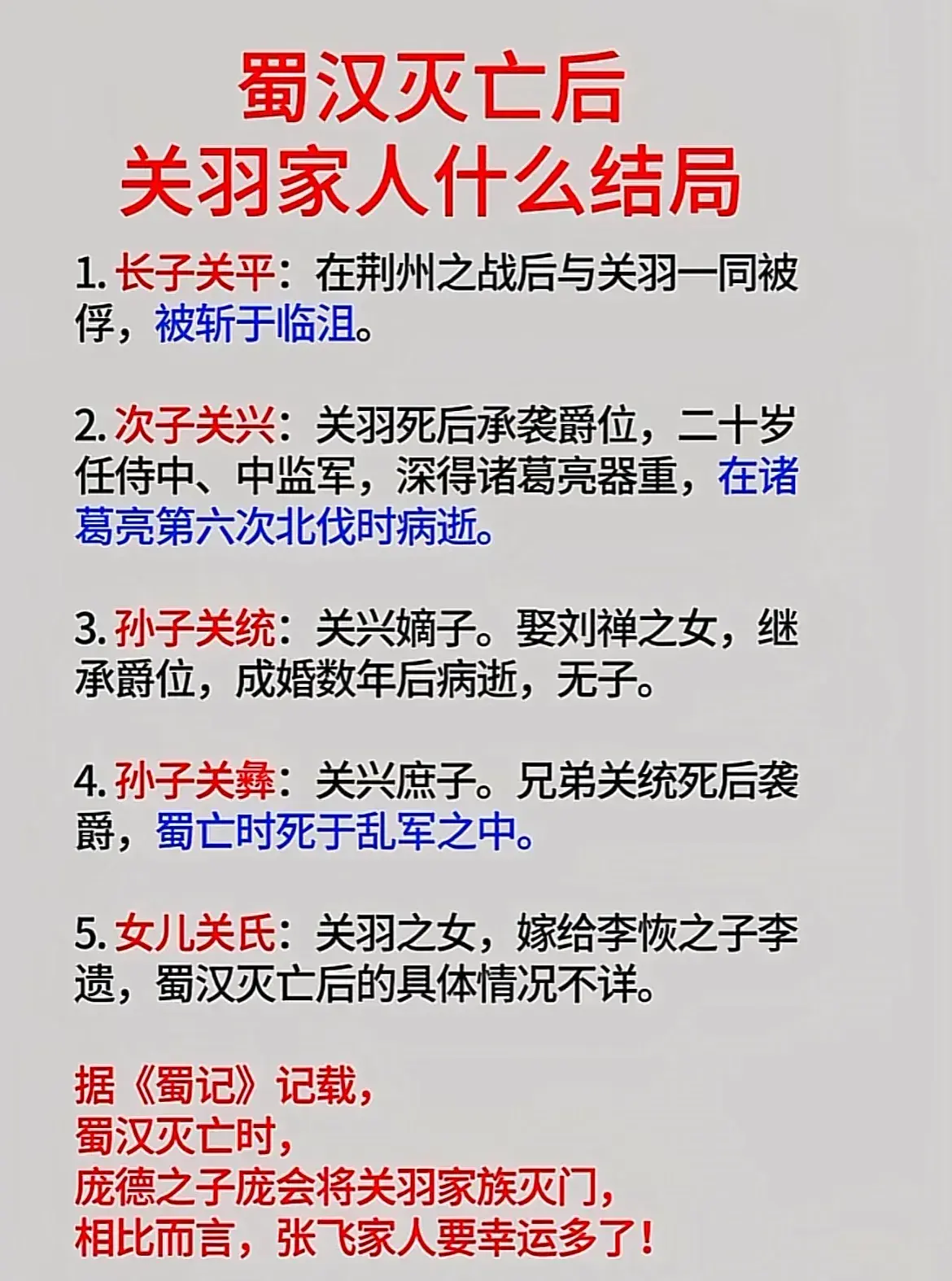

蜀汉政权的起点,似乎有点先天不足的感觉,它建立的根基,一方面是刘备高举的“兴复汉室”旗帜,听起来大义凛然。 可另一方面,内部的权力构造从一开始就挺复杂的,跟着刘备一路颠沛流离来到四川的荆州团队,和当地的益州土著势力之间,关系一直不太对付。 实际上,蜀汉政权里唱主角的,恰恰是诸葛亮领衔的这帮荆州来客,他们占据了权力金字塔的顶端,这就不能不让益州本地人的心里不是滋味,利益受了影响,双方的矛盾也就越结越大。 更雪上加霜的是,蜀汉刚站稳脚跟,就发现人才库有点见底,尤其是能带兵打仗的优秀将领,显得捉襟见肘。 像关羽、张飞这些跟着刘备打天下的老哥们儿,一个个凋零,“五虎将”成了传说,新人接不上趟,青黄不接的局面相当尴尬。 公元223年刘备撒手人寰,留下一个内忧外患的摊子给诸葛亮,外面北边的曹魏虎视眈眈,东边的孙吴态度也暧昧不明,随时可能翻脸,内部连年征战国力消耗不小,权力斗争的苗头也在加剧,诸葛亮接手的,可以说是个相当棘手的局面。 在这种背景下,诸葛亮的首要任务之一,就是想方设法稳住内部,特别是要摆平荆州派和益州派这两大山头,让这艘船别自己先散架了。 而人事安排就成了一门艺术,这时候马谡这个人物就进入了视野,马谡是荆州名门之后,顶着“马氏五常,白眉最良”的光环,以聪明、懂兵法著称。诸葛亮挺看好他,觉得他有潜力。 任用马谡,除了确实缺将才,不得已想挖掘新人冒点险之外,恐怕也掺杂了政治层面的算计,马谡是荆州集团的人,重用他,能巩固自家阵营,顺带敲打一下益州那边的势力。 然而,刘备生前就给过马谡一个评价,“言过其实,不可大用”,这话给马谡的未来蒙上了一层不确定性,可诸葛亮还是决定赌一把。 在公元228年那次关键的北伐中,把街亭这个咽喉要道交给了马谡当先锋,这既是对他能力的认可,也是一次严峻的考验。 谁知马谡到了前线,却犯了兵家大忌。他不听老成持重的副将王平的劝告,非要把军队拉到山上扎营,结果被魏国大将张郃瞅准破绽,切断水源,一把火烧得蜀军大败。 街亭一丢,整个北伐计划彻底泡汤,这不仅是军事上的惨败,更严重打击了蜀汉政权的威信,军心民心都跟着动摇。 出了这么大的纰漏,总得有人负责,于是诸葛亮挥泪斩马谡,表面看是军法无情,为了给老百姓一个交代,严肃军纪,稳定崩溃的局面,但往深里琢磨,马谡的死恐怕不全是为战败埋单那么简单。 他更像是在这场复杂的内部权力游戏中,成了那个维系平衡失败后的牺牲品,他一死,原本就紧张的荆州、益州势力间的微妙平衡被再次打破,给蜀汉的未来投下了更深的阴影。 有意思的是,街亭之败,有人倒霉,也有人因此走了运,这个人就是王平。 王平的出身跟马谡完全是两个极端,他就是个普通士兵爬上来的,没什么显赫背景,但在街亭战场上,马谡兵败如山倒的时候,王平却表现抢眼。 他先是苦劝马谡不成,战败后又临危不乱,收拢残兵,甚至还耍了个小计策阻止了魏军的追击,尽力保全了蜀军的元气,诸葛亮看在眼里,对王平大加赞赏,很快就提拔了他,甚至让他接管了马谡之前统领的精锐部队——无当飞军。 诸葛亮提拔王平,这步棋走得就很能体现他的风格,实用主义,谁行谁上。 王平在危难时刻证明了自己的能力和冷静,这是其一,其二就是恐怕诸葛亮也考虑到王平背景简单,不像那些世家子弟盘根错节,更容易掌控,也更需要依附于自己。 重用王平,既能补充将领的空缺,稳定一下战败后的军心,又能给荆州集团那边降降温,形成一种新的制衡力量,事实证明,王平确实是个可靠的人才,后来在诸葛亮去世后平定魏延叛乱的关键时刻,他还发挥了重要作用。 可以说如果当时没有王平,蜀汉可能也就没有后来的30年了。 信源:《三国志》 马谡 三国时期蜀汉人物