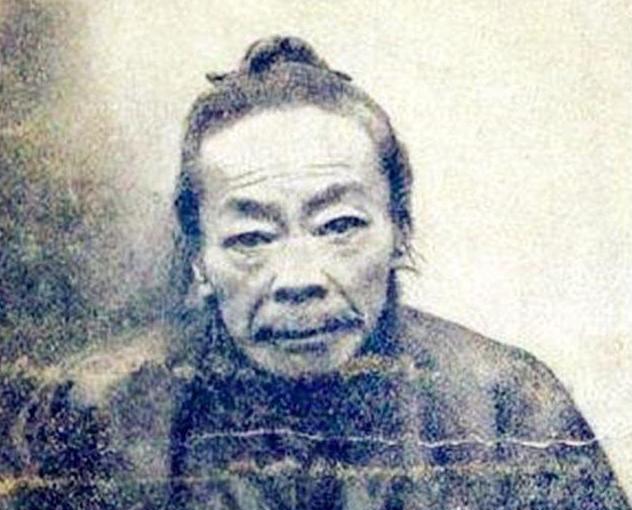

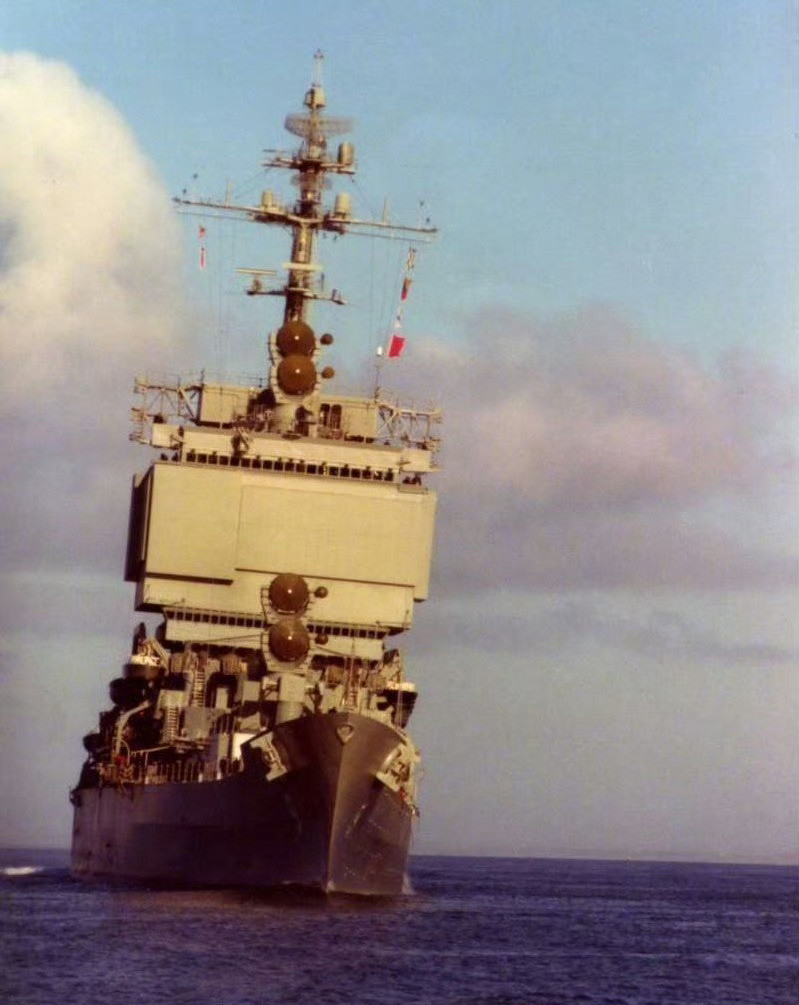

1895年,甲午中日海战以失败告终,但这期间,却有一个人物,提出了个设想差点让日本全军覆没,如果不是被慈禧否决,恐怕他早就打到了日本本土,这究竟是怎么回事呢? 1895年春,马关条约谈判前夕,一场可能改变中日甲午战争走向的秘密计划正在欧洲悄然酝酿。当北洋水师全军覆没的消息传到伦敦,一位名叫宋育仁的中国外交官坐不住了。 此时的宋育仁正代理着中国驻英、法、意、比四国公使一职。原本的公使龚照瑗因病卧床,从1894年10月开始呕血音哑,多次请求朝廷让其回国就医。李鸿章便命宋育仁暂代其职。这位来自四川富顺的翰林院检讨官,被他的老师王闿运称为"蜀士冠冕"、"宋玉再生",如今却要面对祖国战败的惨痛现实。 宋育仁早年丧父母,却发奋求学,考入尊经书院后脱颖而出。光绪十二年(1886年)中进士后,便在翰林院任职。他曾撰《时务论》"托古改制",主张变法图强,朝野为之一新,被誉为新学巨子。1894年,他以二品顶戴参赞衔出使欧洲,常出入英国议院、学校和工商界,撰写了《采风录》四卷,进一步丰富了他的维新变法思想,被时人称为"四川睁眼看世界第一人"。 当宋育仁得知黄海海战失利、平壤战役溃败的消息后,心急如焚。他曾上书清廷,指出"倭兵少财乏,持久足以困之"。但随着战局的恶化,他意识到必须采取非常手段。于是,一个大胆的计划在他脑海中形成:奇袭日本本土! 宋育仁与使馆参议杨宜治、翻译王丰镐密谋后,决定购买英国卖给阿根廷、智利两国的兵舰五艘,鱼雷快艇十艘,并招募澳大利亚水兵两千人,组成一支秘密水师。这支队伍将以澳大利亚商团的名义,以保护商队为由,从菲律宾北上,直攻日本长崎和东京。 这个计划看似异想天开,却有相当程度的可行性。当时澳大利亚是英国属地,按西方列强惯例,商会有权自募水师保护商旅。而从地理位置看,澳洲距南洋最近,实施起来并非不可能。 计划得到了英国候补议绅庵洁华特的支持,他提出让船队仍挂英国国旗出航,"则局外无嫌,而踪迹不露"。更令人意外的是,前北洋水师提督、英国人琅威理也愿意率领这支舰队。原来,1886年琅威理随北洋水师访问日本长崎时,曾发生冲突,导致北洋水兵5人死亡、44人受伤、5人失踪。当时他力主对日开战,却被李鸿章拒绝,这次他看到了报仇的机会。 1931年12月5日,在成都东山草堂,74岁的宋育仁静静离世。他的一生充满传奇,而那个几乎改变甲午战争结局的秘密计划,成为他生命中最大的遗憾。 1895年初,宋育仁的奇袭日本计划正在紧锣密鼓地进行。他已经筹到了三百万英镑的巨款,其中二百万来自与英国康敌克特银行的借款协议,另外一百万是战争专款。这笔钱足够购买所需的战舰和武器装备。与此同时,他还联系上了国内的两江总督刘坤一和朝廷重臣张之洞,获得了他们的支持。 张之洞是当时主战派的代表人物,他对这个计划相当认可。在宋育仁的奔走下,一支秘密舰队逐渐成形。正如宋育仁在《借筹记》中所记载的那样,此时已是"炮械毕集",整装待发。这支舰队将由前北洋水师提督琅威理率领,只等一声令下,便可从菲律宾北上,直扑日本本土。 然而,天意弄人。就在计划即将实施之际,原本在国内养病的公使龚照瑗突然康复,重新回到了岗位。作为一国公使,龚照瑗对如此重大的行动事前竟然毫不知情,这让他勃然大怒。一怒之下,他立即电告清廷,将宋育仁的计划和盘托出。 此时的清廷已经下定决心要与日本媾和。李鸿章作为议和的主要代表,自然坚决反对宋育仁的计划。他将此事呈报给了慈禧太后,慈禧听闻此事后,认为宋育仁是在"妄生事端",立即下旨电召宋育仁回国,并严令李鸿章将宋育仁购船募兵等事,一概作废。 就这样,一个可能改变中日甲午战争走向的计划胎死腹中。1895年3月,清廷与日本签署了丧权辱国的马关条约,宋育仁心中的壮志终成泣血。在回国的船上,他写下了《借筹记》,详细记录了这一计划的始末,以表达自己的遗憾之情。 回国后,清廷本想进一步追究宋育仁的责任。但考虑到此事牵连广泛,不仅有朝廷重臣张之洞,还有两江总督刘坤一、水师提督琅威理,甚至还涉及英国候补议绅庵洁华特、英国银行家格林密尔等外国人士,最终只是收缴了他出使时所赏赐的二品顶戴,将他降回四品原职,继续在翰林院供职。 这次挫折让宋育仁逐渐淡出了政治舞台。1896年,他回到重庆主持四川商务矿务,设立商务局,兴办了洋烛、煤油、煤矿、玻璃等多家公司,成为四川绅商领袖。戊戌变法失败后,"戊戌六君子"中的杨锐、刘光第都是他的同道好友,其中刘光第还是他的富顺同乡,这让他悲痛不已。