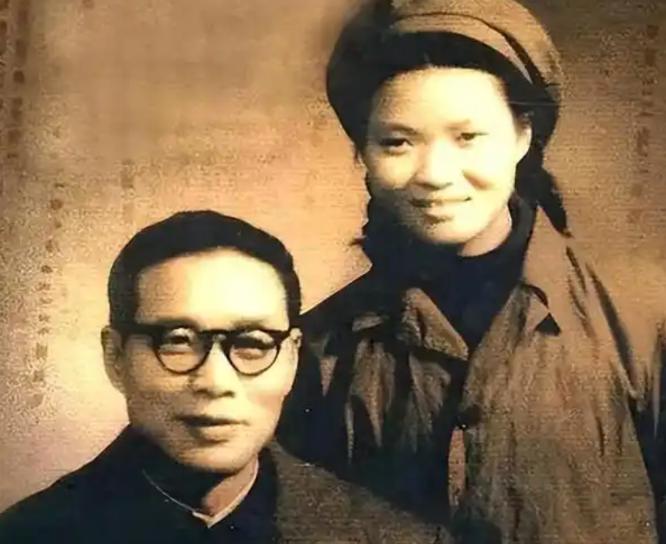

1942年,沈醉带妻子参加宴会,戴笠却盯着他妻子看个不停,沈醉一惊,回去就对妻子说:“戴老板出现的场合,你不要露面!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1942年深秋,重庆雨意绵绵,湿冷沿着嘉陵江渗入军统招待所的砖缝,珊瑚坝机场那晚灯火辉煌,军统高层云集于此,一场以“联络感情”为名的晚宴悄然登场。 沈醉身着笔挺军服,右臂挽着新婚不久的妻子粟燕萍,在招待所大门前短暂停留片刻,整理衣襟,深吸了一口薄雾般的空气,然后步入大厅。 粟燕萍穿着一袭绸缎旗袍,暗红色绣着并蒂莲纹,低调中带着一抹风骨,她从不喜欢出席这种仿佛比战场更暗藏杀机的场合,但沈醉坚持履行“带眷”要求。 也许是因为他刚刚晋升少将,抑或是因为他太了解戴笠的目光,他知道自己无法逃避,只能在不能失礼与不能示弱之间,找到一条缝隙艰难周旋。 灯光在红毯与黄铜吊灯间反射,照出一张张熟悉又警惕的脸,沈醉带着妻子在宾客间寒暄,偶尔举杯,始终留神四周,他的目光在巡逻,在比他掌控更高一层的权力边缘徘徊。 就在乐声转缓、人声低落的瞬间,他察觉到某个角度投来的目光,尖锐得像锋刃,穿透了酒精与香水掩盖下的社交礼貌。 站在宴会主桌旁的戴笠举着高脚杯,目光从玻璃杯边掠过,落在粟燕萍身上,定住不动,沈醉的心骤然收紧,连背脊都绷出一层细汗。 他知道那种眼神,不是惊艳,更不是欣赏,而是一种带有判断意味的审视,一种将人纳入“可用资源”的冷酷盘算,那不是上司看属下的妻子,而是猎人盯猎物前的一次定向目测。 他迅速找了个冠冕堂皇的理由提前离席,手腕暗地用力握着妻子的手,仿佛握着自己最后的底线,回家路上,车轮碾过青石街的响声在沉默中变得尖锐刺耳。 他没有解释太多,只简单交代此后不要再参与任何公开场合的应酬,粟燕萍没有追问,她能感受到丈夫身上凝重的沉默,也明白这不是为她的安危一次性布设的防线,而是一场没有硝烟的战役悄然打响。 第二天起,他开始一一斩断妻子与军统内部的联系,以“安全隐蔽”为名将她与孩子安置在重庆近郊的歌乐山脚,他自己每日往返城区,骑着那辆旧自行车穿行于石梯和雾气中。 白日里照旧穿行于军统档案与密令之间,夜里回到那个被竹林和农舍包围的小院,看着妻子晾衣、孩子奔跑,他的神经才得以片刻松弛。 这种紧绷状态持续了四年,戴笠再未提起那次宴会的事,也再没有对沈醉的家眷有所干涉,但沈醉始终不敢大意,戴笠的世界没有解释,只有安排,他不相信一次放过就是永远放过,他相信的,是自己亲手筑起的屏障。 战局每况愈下,重庆在空袭与物资断供中颤抖,沈醉趁乱将妻儿送往香港,一方面借口远避战火,另一方面也为最坏结果留下一丝生机。 他准备得极其周密,每一笔路费、每一封信件、每一个中转人都用心安排,没有告别仪式,没有哀愁叙情,有的只是小心翼翼地剥离这段关系与体制的绑定。 粟燕萍在香港独自带着六个孩子,生活艰难到用手搅动糙米替代米筛,她从不信命,却也明白自己已被命运遗落在海峡一隅。 多年后,她听闻沈醉被枪决的消息,四处查证无果,终于接受现实,她改嫁一位退伍军官,重新组建家庭,不再回头,而沈醉,并未死,那些年里,国共交替如巨浪翻涌,多少人被活埋在历史文件的注脚中。 他在北京接受改造,住进西城区的四合院时,已是白发苍苍,他在木书桌上摆了一张旧照片,是1938年临澧特训班的训练场,粟燕萍站在那儿,手握手枪,目光刚毅。 沈醉终其一生未再谈及那场宴会,但那一晚的凝视,成为他人生分水岭的符号,不是因为戴笠看了谁,而是因为他第一次明白,有些人活在权力之下,有些人活在爱里,而他,只能活在防线之间。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 资料来源:《沈醉回忆录:我的特务生涯》