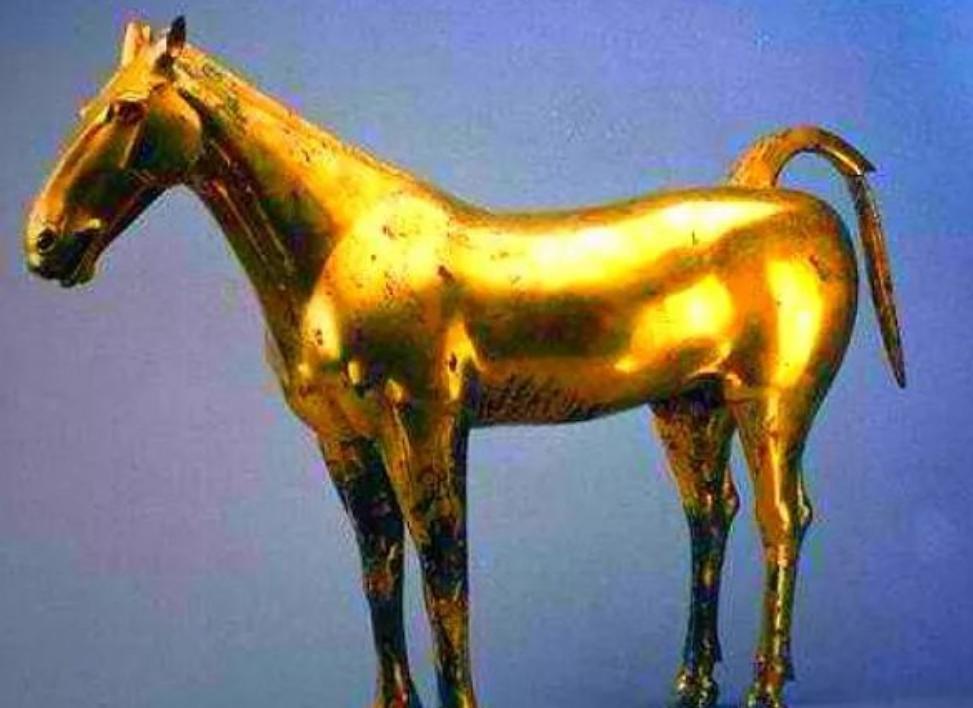

1981年,陕西咸阳农民老高锄地时,无意中挖出一个52斤重的大金马。他见四下无人,就地掩埋,而这一发现揭开了2000多年前的一段秘史! 陕西关中平原的土层深处总埋藏着意想不到的历史馈赠,1981年春耕时节,咸阳市一位姓高的农民在自家地里锄草翻土时,铁锹突然撞上个硬物件。 扒开浮土细看,竟是个泛着金光的马形器物,老高没敢声张,悄悄掩埋后立即向村里汇报,这个看似寻常的举动,意外叩开了尘封两千年的西汉秘事。 文物部门接到消息后迅速组织勘察,在茂陵陪葬区边缘发掘出一座汉代贵族墓葬。经考证,墓主正是汉武帝胞姐阳信公主。 那件被老高发现的鎏金铜马,就安置在墓室东侧耳室,高约六十厘米,通体鎏金工艺精湛,马首昂扬作嘶鸣状,四蹄肌肉线条遒劲有力,虽在地下埋藏两千年,依然透着昂扬气势。 这件重达五十二斤的青铜器物引发考古界震动,检测发现铜马并非纯金铸造,而是在青铜胎体表面鎏了层金箔。 这与史书记载的"金马赠大宛"事件产生微妙呼应,公元前104年,汉武帝为换取大宛国汗血宝马,特命工匠铸造黄金宝马作为国礼。 出使队伍携带的鎏金铜马原本该是实心金器,却在运输途中被贪财使臣调包。 大宛国王发现金马成色不足,认为汉朝有意羞辱,不仅斩杀使臣,还引发汉军两次西征的"天马之战"。 阳信公主墓中这件鎏金铜马,极可能是当年使团带回的"调包证物"。 史学家推测,使臣私吞的真金马或已熔铸他物,而作为罪证的鎏金铜马则被皇室回收。 阳信公主作为武帝至亲,其墓葬规格仅次于帝陵,陪葬此物既彰显身份,又暗含警醒后人的深意。马蹄内侧阴刻的"阳信家"三字铭文,佐证了器物归属。 汉代鎏金工艺在这件文物上体现得淋漓尽致,工匠先在青铜胎体表面涂抹金汞混合物,高温烘烤使汞蒸发,留下均匀金层。 经检测,铜马全身鎏金层厚度仅有0.1毫米,却能在两千年后保持九成以上覆盖率,足见工艺之精。 马鬃采用掐丝工艺,用金丝勾勒出飘逸形态;马鞍镶嵌绿松石虽多已脱落,残留的鱼胶痕迹仍清晰可辨。 考古人员清理铜马时,在马腹内发现装有黍、稷、麦、豆、麻的五个鎏金银盒,这是汉代盛行的"五谷仓"葬俗。 更令人称奇的是,马颈暗藏机关,触动鬃毛某处可弹出玉制马舌,舌面阴刻篆书"天驷"二字,与《史记·天官书》"房为天驷"的记载相合,暗示此马被赋予沟通天地的神性。 这件鎏金铜马的出土,补全了汉朝与西域交往的实物证据链。 其造型明显有别于中原马匹,马颈比例修长,后肢肌肉发达,带有中亚马种特征。 马具装饰的火焰纹与连珠纹,则是希腊化艺术经丝绸之路传入的典型纹样。 这些细节无声诉说着早在张骞"凿空西域"前,东西方文明已在器物层面产生交融。 现藏于茂陵博物馆的鎏金铜马,每天吸引上千游客驻足。 透过展柜玻璃,人们不仅看到汉代工匠的巧思,更能触摸到那段金戈铁马的历史温度。 当阳光穿过穹顶洒在马背上,流动的金光仿佛带着观者穿越时空,看见未央宫里策划丝路宏图的帝王,看见戈壁滩上跋涉的使团,看见阳信公主下葬时庄严的仪仗——这件文物的价值,早已超越材质本身的贵贱之分。 参考资料:鎏金铜马-百科 汉代良驹的代表 西汉鎏金铜马亮相陕历博国宝展厅 2019年01月02日 07:33 来源:西安晚报

![五四奖章获得者大合照中的莎莎![呲牙笑]一眼就找出了大合照中的莎莎,因为她居中而](http://image.uczzd.cn/2326542908912631974.gif?id=0)