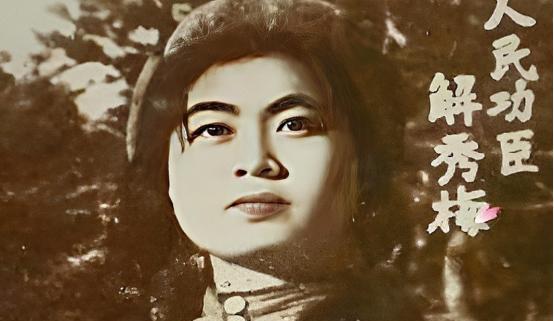

1994年,“英雄儿女"解秀梅因脑梗住院,欠下3万元医疗费,在医院准备停止治疗时,军区突然来电,要求全力救治,费用由军区承担! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1994年的冬天格外冷,石家庄的寒风像刀子一样刮在人身上,在市第二医院的一张病床上,一位62岁的老人正忍受着脑梗带来的痛苦,她的名字叫解秀梅。 她已经在医院住了半年,靠着家人四处借债勉强维持治疗,如今实在无力承担后续的高昂费用,医院已决定停止药物供给,一纸停药通知摆在床头,仿佛是对一个家庭最后的宣判。 医生已经将病情告知家属,继续治疗需要至少三万元,而这个数字在当年几乎等同于普通家庭十几年的积蓄,她的儿女没日没夜奔波筹钱,却始终凑不齐这笔救命钱。 看着母亲痛苦的神情,他们几度在病房外落泪,那一天,当医院工作人员例行检查病人名单准备执行停药流程时,电话铃声忽然响起,来自军区的一通电话打破了所有人沉默的绝望。 电话那头语气坚定而简洁:这位老人必须全力救治,一切费用由军区承担,这个消息传开后,医院内外都炸开了锅,医生和护士面面相觑,谁也想不明白。 这位衣着朴素、身份普通的老人,怎么会引起军方如此重视?更令人费解的是,连家属都不清楚军区和解秀梅之间有什么联系,他们只知道母亲年轻时曾参过军,但她从未提过战场上的任何事。 谜团的答案,很快浮出水面,经过军区调查人员调阅老档案,那一段尘封了数十年的历史终于被重现于众人面前,1950年,年仅18岁的解秀梅作为一名文艺兵随部队进入朝鲜战场。 那时,她并不属于战斗编制,却承担着极其艰苦的行军任务,部队缺乏后勤运输,文艺兵往往要帮战士们背行李,她肩上的背包重得几乎压弯了腰,却从不抱怨。 她的身份虽是文艺兵,却在战地医院承担了护理任务,没有任何医学经验的她硬是靠着一股韧劲从头学起,给伤员清创、包扎、送水、换药,每一项都做得一丝不苟。 她的认真与善良深深感动了伤员,甚至有人说她比专业护士还要贴心,但真正让她名字被记录进军史的,是一次突如其来的空袭,1951年11月30日,前线医院遭到敌机猛烈轰炸,大火迅速吞噬了整个营地。 大部分人已安全撤离,可她忽然想起还有一位伤势严重的战士躺在后屋,她毫不犹豫冲进火海,在浓烟和爆炸声中找到了那名战士,背起他刚到门口,身后一颗汽油弹爆炸开来,火光吞噬了整个木屋。 烈焰灼烧着她的棉衣,飞溅的弹片撕裂了她的皮肤,她迅速滚地灭火,随后将棉衣脱下,盖在战士身上灭火,背起他继续往安全区奔去。 途中又遇轰炸,她毫不犹豫用身体护住战士,用血肉之躯挡下爆炸的冲击波,整条胳膊被砸得鲜血直流,但她咬紧牙关,坚持把战士带入防空洞,直到筋疲力尽晕倒。 她的事迹迅速传遍全军,志愿军总部为她授予一等功,这不仅是对她英勇事迹的最高肯定,也是整个抗美援朝战役中唯一一位获得此殊荣的女兵。 毛主席曾亲自接见她,对她的行为给予高度评价,后来,她还成为电影《英雄儿女》中女主角的原型,成为那个年代千千万万个战士心中的榜样。 战争结束后,她没有留在部队,也没有选择回忆过去的荣光,而是回到家乡做了一名普通工人,在印刷厂工作几十年,她从不炫耀功绩,不参加所谓的先进模范宣传。 甚至连家人也不知道她曾经在战场上做过那些惊天动地的事情,她把所有的荣誉锁进抽屉,把自己的名字从光环中抽离,只愿做个普通人,用勤劳踏实过完一生。 直到重病住院,直到医院准备放弃治疗,直到那通军区电话,她的身份才重新被揭开,军区派人赶赴医院慰问,老战友得知消息后纷纷前来探望,媒体也开始关注这位曾经的英雄。 医生护士面对这位曾经以身挡弹的战士,都肃然起敬,全力以赴为她制定最合适的治疗方案,虽然她的身体已被病魔严重侵蚀,但在众人关怀下,她度过了人生最后一段相对平静的时光。 1996年1月30日,解秀梅与世长辞,她安葬在庄严的双凤山革命公墓,墓碑下刻着简单而厚重的一句话:“抗美援朝女英雄——解秀梅”。 人们终于知道,这位曾经在病房里被误认为是“普通老工人”的女性,其实是一位用身体挡住战火、用生命守护他人的战地英雄。 她没有留下豪言壮语,也不曾在生前高调接受表彰,但她用一生向我们说明,什么是无悔的信仰,什么是真正的英雄主义。 当人们再次走近她的墓碑,读到那串已经泛白的字迹时,也许会低声说一句:谢谢你,曾经替我们挡下战火的人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:湖南省档案局——《抗美援朝女英雄:解秀梅的故事》