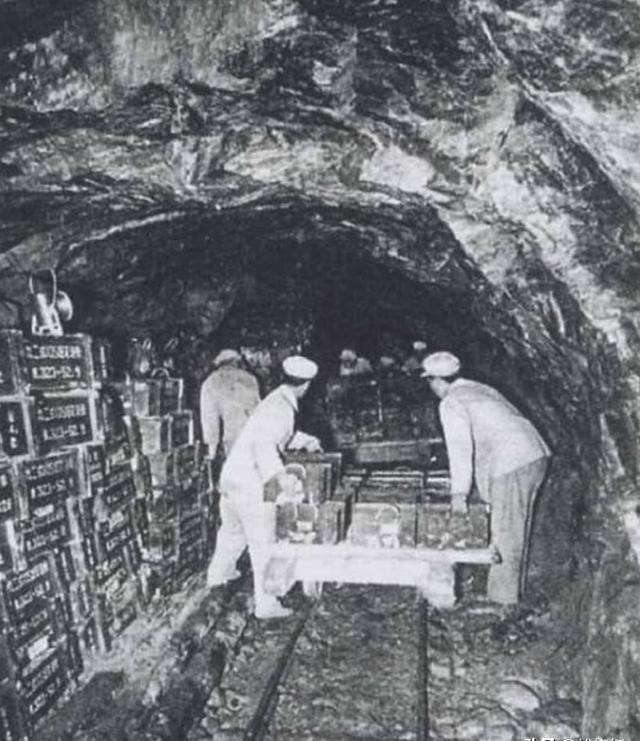

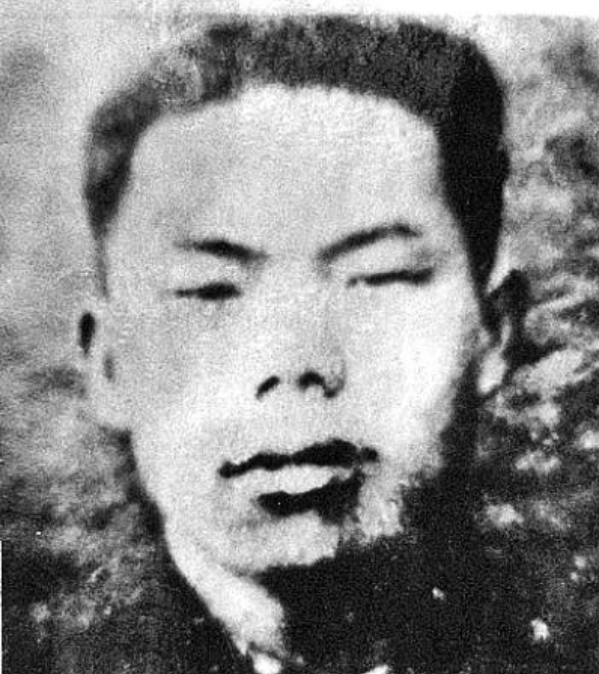

抗美援朝一大“骗局”:美国藏了41年的秘密,其实是志愿军编造的! 抗美援朝战争,1950年打响,美国拉着联合国军跳进来,志愿军奉命入朝迎战。那时候,朝鲜半岛硝烟弥漫,战火烧得正旺。志愿军跟联合国军硬碰硬打了五次大战役,从鸭绿江边一直打到三八线附近,双方你来我往,谁也占不了大便宜。到了1952年,战争进入相持阶段,战场上就像拔河一样,三八线两边拉锯,谁都想找个突破口。 美国这边憋着劲儿想翻盘。他们琢磨着再搞一次大规模登陆,就像1950年的仁川登陆那样,直接从朝鲜半岛的海岸插一刀,切断志愿军的后勤补给线,把志愿军逼退。这招要是成了,志愿军可就危险了。美军情报部门忙着收集信息,计划着怎么下手,志愿军这边也不是吃素的,早就盯上了他们的动静。 就在这关键时刻,志愿军情报部门的负责人丁公量站了出来。丁公量是个老兵,干过不少反间谍的活儿,眼光毒得很。他通过各种渠道探听到美国有登陆的打算,心里清楚,这事儿不能坐以待毙。要是让美军得逞,志愿军的前线阵地就得全线崩溃,后果不堪设想。 怎么办?硬拼兵力不够,那就得动脑子。丁公量想出一招——以假乱真,搞个假情报,把美国忽悠过去。他带着情报部门,连夜炮制了一份“绝密情报”。这份情报里说,志愿军和朝鲜人民军在朝鲜半岛的东西海岸布下了重兵,总共超过100万人,还有堆积如山的物资,足够打上好几年。情报里数据详实,部署说得头头是道,连美军看了都觉得像那么回事。 接下来,怎么把这假情报送到美国人手里呢?丁公量找了个机会。他们故意放跑了一个被俘的中央情报局特工,这特工“逃”回去的时候,身上带着这份“绝密情报”。美军一拿到手,马上组织专家分析。情报里那些数字、地点,写得跟真的一样,美国高层看了直冒冷汗。他们算来算去,觉得要是真登陆,碰上100多万敌军,那不是自找苦吃吗?成功率低得可怜,风险大得吓人。 美国人犹豫了。登陆计划本来都快敲定了,结果这份情报一出来,硬生生给搅黄了。他们不敢冒险,怕重蹈覆辙,最后决定放弃登陆,转头去推动停战谈判。这招“情报战”,志愿军没费一兵一卒,就把美国的计划彻底打乱了。 1953年7月27日,板门店,停战协定正式签字,朝鲜战争画上了句号。志愿军的假情报,直接促成了这场战争的结束。美国这边呢,直到1994年解密档案,才知道自己被耍了41年。历史学家翻开文件一看,傻眼了——原来那份让他们放弃登陆的“重磅情报”,全是志愿军编出来的。美国高层事后也承认,这场情报战,他们输得有点冤。 这事儿对战争的影响可不小。首先,它保住了志愿军的补给线,让前线部队能稳住阵脚,没被美军打得措手不及。其次,它把美国逼上了谈判桌,加速了停战的进程。要是没有这份假情报,战争还得拖多久,谁也说不准。更深一层看,这场情报战还展示了志愿军的智慧和胆量,在兵力不如人的情况下,用脑子打赢了仗。 国际上,这事儿也掀起了波澜。美国的情报部门颜面扫地,盟友们开始怀疑他们的判断力。中朝这边则士气大涨,证明了弱国也能靠智慧跟强国掰手腕。后来,冷战时期的情报战里,这种以假乱真的招数还被反复研究,成了经典案例。 说起这场“骗局”,咱们得聊聊情报战在战争里的分量。抗美援朝那会儿,志愿军装备不如美军,兵力也有限,正面硬拼占不到多少便宜。可情报战不一样,它不看你有多少枪多少炮,就看你脑子转得快不快。丁公量这招,等于用一张纸打乱了美军的整个部署,比真刀真枪还管用。 这事儿还让人想到,战争不光是打仗,更是斗智斗勇。美国有高科技、有飞机大炮,可志愿军靠着灵活的策略,硬是把局面扭转了。这说明啥?有时候,智慧比武器更厉害。放到今天看,国家之间的博弈也是这样,情报战、科技战,哪样都得玩得转。 再往大了说,这场情报战还影响了抗美援朝的意义。志愿军不仅保住了国土,还在国际上站稳了脚跟。这场战争让世界看到,新中国不是好欺负的,连美国这样的强国都能被它算计一把。这种自信和底气,成了后来中国崛起的一个缩影。