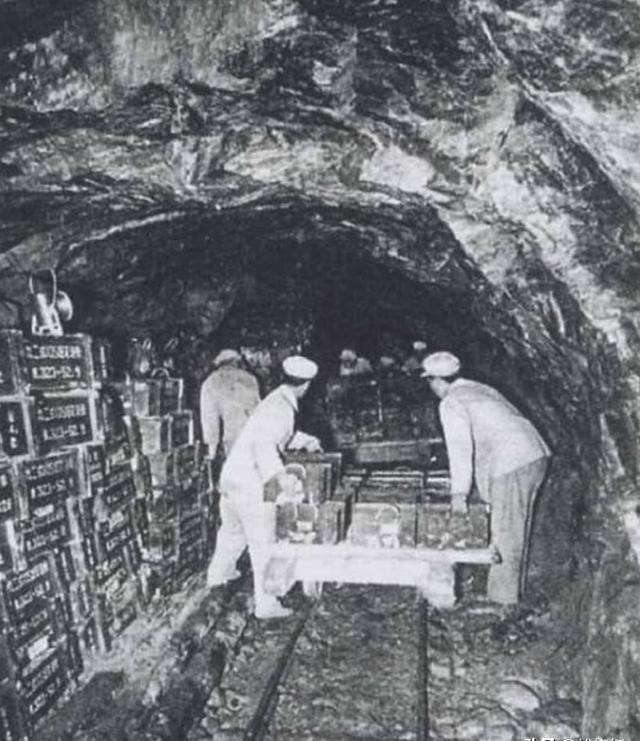

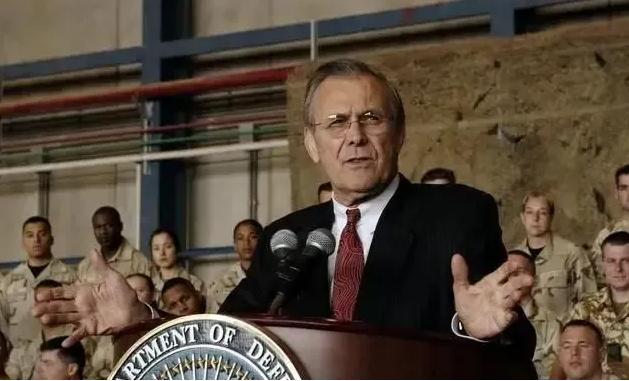

“如果战争再次爆发,你愿意和日本打还是中国”。英国网友曾向美国少将泰奥莱提出的一个略带调侃的问题,然而,这个问题却让这个听后却尴尬地笑笑选择了沉默。 伦敦军事论坛上,灯光明亮,座无虚席。2023年3月,这场由英国皇家军事研究院主办的年度论坛吸引了各国军事专家和爱好者。美国少将泰奥莱刚刚结束他关于"21世纪亚太安全挑战"的精彩演讲,开始了问答环节。 "少将先生,我有个假设性问题。"一位戴着眼镜的英国网友站起身来,"如果战争再次爆发,您愿意和日本作战还是和中国作战?" 会场瞬间安静下来。泰奥莱将军的表情从自信变得略显尴尬,他轻咳一声,勉强笑了笑,然后选择了沉默。主持人见状,迅速将话题引向了其他方向。 这个看似简单的问题,背后却蕴含着太平洋战争与朝鲜战争截然不同的历史教训。1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美国太平洋舰队遭受毁灭性打击。当时的美国虽然猝不及防,但在强大的工业生产能力支持下,很快就扭转了局势。 1942年6月,中途岛战役成为太平洋战场的转折点。美军凭借先进的情报系统截获了日军计划,提前设下圈套,重创了日本海军。此后,日本海军元气大伤,而美国却不断增强其海上力量。 "珍珠港之后,每一艘被日军击沉的美国战舰,我们就能造出三艘来替代它。"美国海军上将尼米兹曾这样表示,展现了美国强大的工业实力。 从1942年到1943年初的瓜达尔卡纳尔岛战役,再到1944年的莱特湾海战,日本海军损失惨重,几乎全军覆没。到了1944年秋天的冲绳岛战役,日军在美国海陆空三方立体打击下伤亡近11万人,标志着日本在太平洋战场的彻底失败。 二战结束后,日本被美国直接接管,其军事机构被撤销,只允许建立自卫队。美国在全球五百多个军事基地中,有一百多个设在日本,使日本成为美国的战略后勤基地。日本引以为傲的武士道精神在美国的影响下也逐渐消退。 如今,面对"愿意和谁作战"的问题,泰奥莱将军的沉默似乎已经揭示了答案的一部分。他清楚,太平洋战争的胜利与朝鲜战场的教训之间,存在着不容忽视的历史差距。而这差距背后,隐藏着泰奥莱此刻无法回答的战略考量。 1950年10月15日,美国总统杜鲁门和麦克阿瑟将军在威克岛会面。麦克阿瑟信心满满地向总统保证:"中国人不会参战,如果他们胆敢出兵,那将是自取灭亡。战争很快就能结束,我们的孩子们能在圣诞节前回家。" 仅仅四天后,历史的车轮转向了与麦克阿瑟预测完全相反的方向。1950年10月19日,中国人民志愿军悄然跨过鸭绿江,这一决定彻底改变了朝鲜战场的态势。当时的美国军队,正沉浸在胜利的喜悦中,甚至没有察觉到这支新对手的存在。 "中国人,在哪里?"这是被俘的美国士兵最常问的问题。志愿军的穿插战术令美军防不胜防。这种战术并非简单的正面突击,而是像水一样渗透到敌人后方,切断补给线,形成合围之势。 11月下旬,麦克阿瑟的自信开始崩塌。在准备"圣诞攻势"时,他向华盛顿发出紧急电报:"我们面对的是一支全新的军队...这不再是我们预期的战争。" 第一、二次战役结束后,志愿军歼灭"联合国军"3.6万余人,其中美军2.4万人。美国《华盛顿邮报》报道称:"这是美国陆军历史上最大的一场败仗。"麦克阿瑟的"圣诞节回家"承诺成为了一个残酷的玩笑。 志愿军的第三次战役更是惊人。他们突破三八线,于1951年1月4日占领了韩国首都汉城。美国第8集团军,这支被称为"世界上最强大的军队"之一,在志愿军面前如同惊弓之鸟,仓皇撤退。 "告诉杜鲁门总统,我们面临着一场完全不同的战争。"麦克阿瑟在1951年3月的私人信件中写道。然而,这种认识为时已晚。在第四次战役惨败后,麦克阿瑟被杜鲁门解除了总司令职务,结束了他辉煌的军事生涯。 朝鲜战争持续了三年,美军总计损失17万余人。艾森豪威尔总统后来评价这场战争是"美国历史上仅次于内战和世界大战的第四次代价最大的战争"。 战争结束后,美国对中国实施了全面封锁,但这并未阻止中国的发展。1964年和1967年,中国先后成功研制了原子弹和氢弹;1980年,中国又研制出东风5号洲际导弹,成为世界上第三个拥有洲际导弹的国家。 改革开放后的中国,更是在经济和军事上实现了跨越式发展,如今已跻身世界强国之列。相比之下,战后的日本虽然经济腾飞,但在军事上仍高度依赖美国,美国在日本驻扎了大量军事基地,掌控着其军事命脉。 回到伦敦军事论坛上的那个问题:如果不得不选择,是与中国作战还是与日本作战?