解析印巴冲突根源:历史、领土与宗教的三重枷锁

自1947年印巴分治以来,南亚次大陆的这对宿敌已爆发三次大规模战争、数十次边境冲突,而克什米尔地区始终是冲突的核心。这场持续78年的对抗,本质上是殖民遗产、领土争端与宗教矛盾交织的产物,其复杂性远超单一维度的解释。

殖民遗产:分而治之埋下的定时炸弹

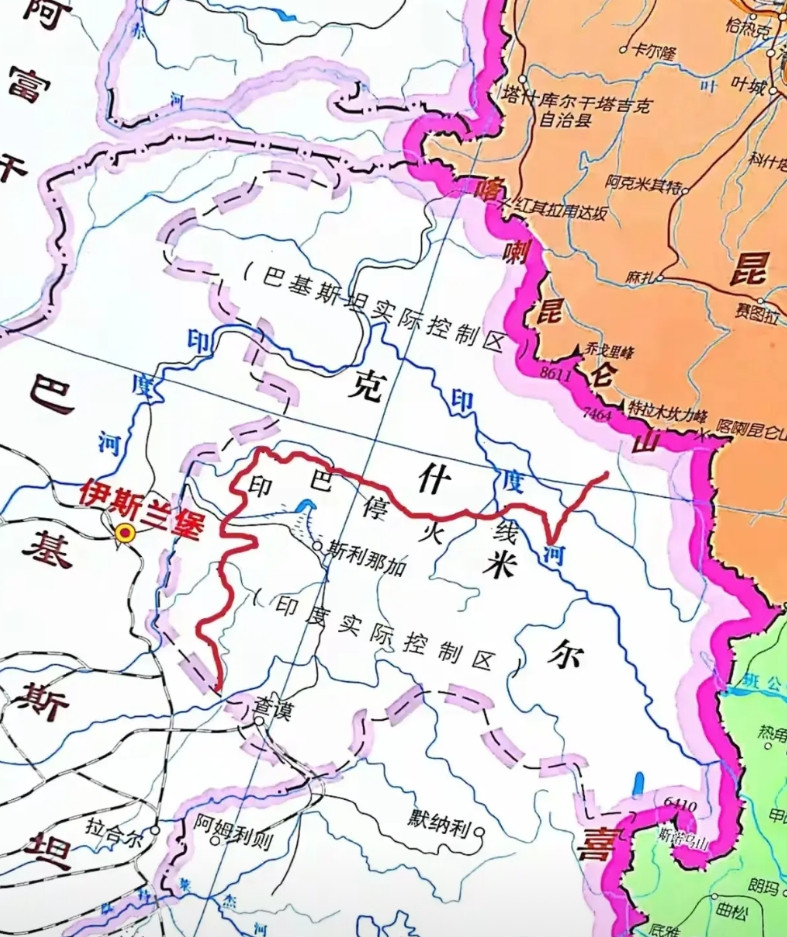

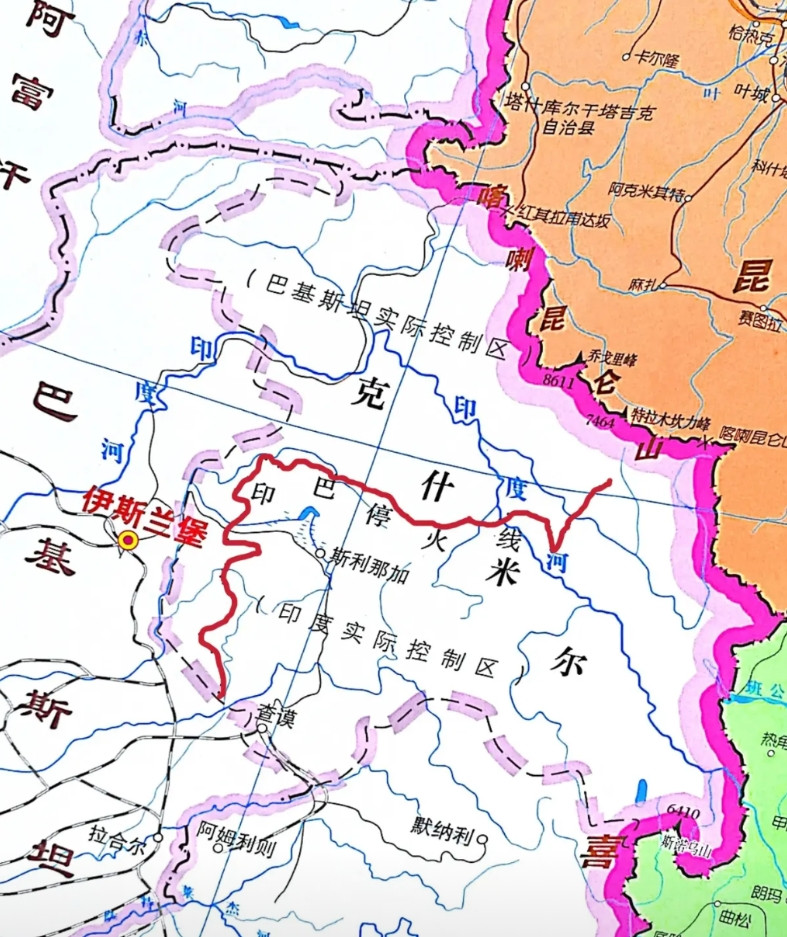

英国殖民者在撤离印度时抛出的“蒙巴顿方案”,将宗教信仰作为划分国家的依据,为印巴冲突埋下了结构性矛盾。该方案规定,印度教徒占多数地区归印度,穆斯林占多数地区归巴基斯坦,但克什米尔的归属却交由当地王公决定。这一设计的致命缺陷在于:克什米尔77%人口为穆斯林,却由印度教王公统治,导致双方对该地区主权诉求的根本对立。1947年10月,克什米尔王公宣布加入印度后,巴基斯坦立即出兵争夺,第一次印巴战争爆发。尽管联合国于1949年划定停火线,但克什米尔的最终地位始终悬而未决,成为此后所有冲突的导火索。

更深远的影响在于,英国殖民统治遗留的行政分割,导致印度河流域灌溉系统被强行割裂。印度控制上游水利设施,巴基斯坦依赖下游农业用水,这种地理依赖关系为后续水资源争端埋下隐患。1960年签署的《印度河用水条约》虽暂时缓解矛盾,但印度近年通过伯格利哈尔大坝切断杰纳布河水源,直接威胁巴基斯坦300万公顷农田灌溉,将水资源武器化的做法彻底打破条约平衡。

领土争端:克什米尔的“不死之结”

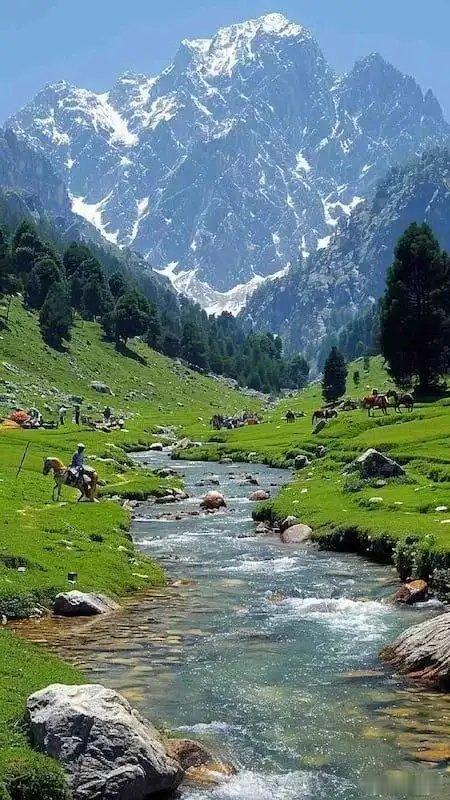

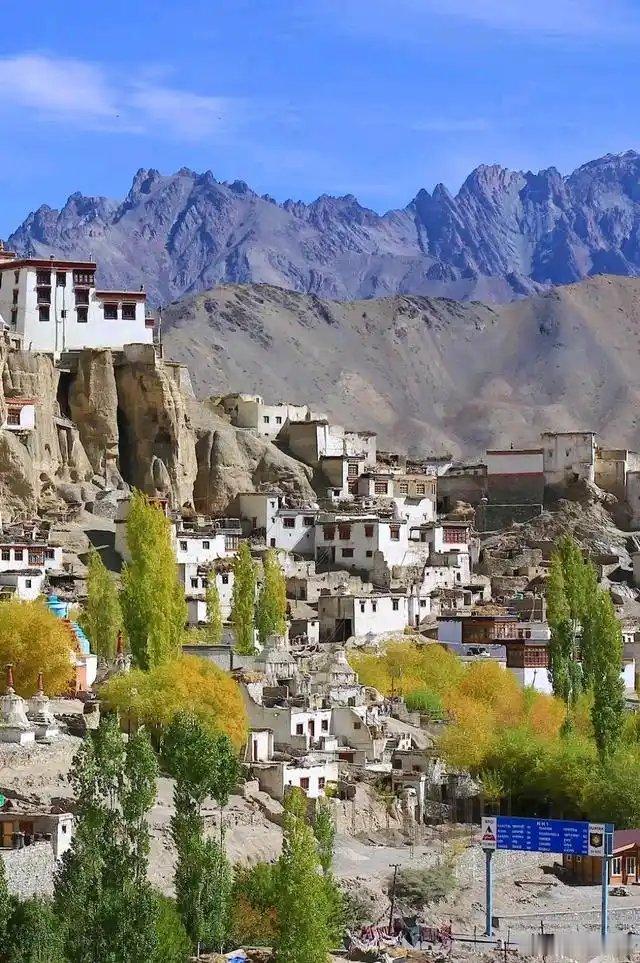

克什米尔的战略地位使其成为印巴必争之地。该地区地处南亚、中亚与东亚交汇处,控制克什米尔意味着掌握南亚次大陆的地缘制高点。印度视其为“皇冠上的明珠”,认为失去克什米尔将导致北部边境门户洞开;巴基斯坦则将其视为“颈静脉”,失去克什米尔将丧失战略纵深。这种认知差异使得双方在克什米尔问题上寸步不让。

1947年战争后,印度控制克什米尔约2/3土地,巴基斯坦控制1/3,但双方均宣称对整个地区拥有主权。1965年第二次印巴战争、1971年第三次印巴战争以及1999年卡吉尔冲突,均围绕克什米尔展开。2019年,印度单方面废除宪法第370条,取消克什米尔自治地位并将其划为中央直辖区,引发巴基斯坦强烈反制,两国关系跌至冰点。近期,印度又以“打击恐怖主义”为由,对巴控克什米尔发动代号“辛杜尔”的空袭,造成26名平民死亡,将冲突推向新的高潮。

宗教矛盾:身份认同的暴力循环

印度教与伊斯兰教的对立,构成了印巴冲突的文化底色。1992年阿约提亚清真寺拆毁事件,导致全国性宗教骚乱,逾2000人丧生。2002年古吉拉特邦火车纵火案引发的教派冲突,造成近千人死亡,时任首席部长莫迪因“不作为”广受批评。这些事件不仅加深了两国民众的仇恨,更被政治势力操作为动员工具。

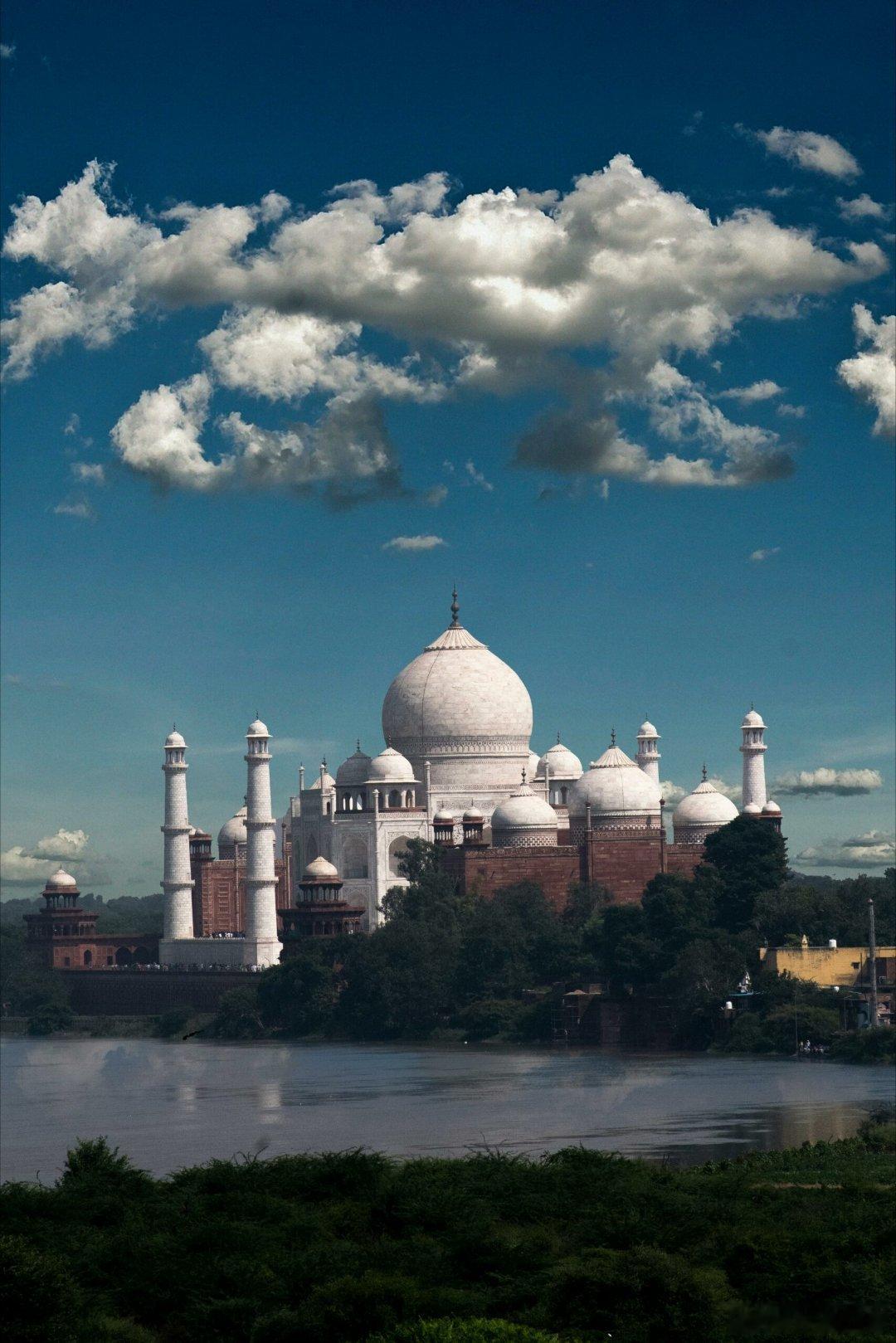

巴基斯坦建国理念基于“两个民族理论”,强调穆斯林与印度教徒的本质差异;印度人民党则推行“印度教民族主义”,试图将国家认同与印度教绑定。这种意识形态的对抗,使得任何领土争端都被赋予宗教意义。例如,印度在克什米尔推行“印度化”政策,鼓励印度教徒移民定居,被巴方视为改变当地人口结构的“文化侵略”。

核威慑,悬在南亚头顶的达摩克利斯之剑

1998年印巴相继进行核试验后,南亚成为全球核战争风险最高的地区。印度拥有约160枚核弹头,巴基斯坦则以200枚核弹头形成“最低限度可信威慑”。巴基斯坦更发展出全球首个“三位一体”战术核打击体系,包括60公里射程的NASR导弹和700公里射程的巴布尔巡航导弹,旨在抵消印度常规军力优势。

核威慑虽降低了全面战争的可能性,却加剧了误判风险。2019年巴拉科特空袭事件中,印度战机越境遭巴军拦截,险些触发核危机。当前,双方在克什米尔边境部署百万大军,任何擦枪走火都可能引发连锁反应。正如联合国秘书长古特雷斯所言,印巴局势已达“多年来最高点”,军事对抗的失控风险从未如此之高。

大国博弈的棋盘

中美俄等大国的介入,使印巴冲突呈现出复杂的国际化特征。美国将印度视为“印太战略”支点,默许其军事扩张;同时向巴基斯坦提供F-16零件,维持战略平衡。俄罗斯向印度出售S-400防空系统,却通过土耳其向巴转运军火,在两国间搞“双重平衡”。中国则通过中巴经济走廊(CPEC)深度绑定巴基斯坦,2025年签署的《核安全合作框架协议》更将两国战略协作推向新高度。

这种大国博弈使得克什米尔问题难以单纯通过双边谈判解决。例如,印度暂停《印度河用水条约》后,世界银行警告此举可能引发全球粮食危机,联合国水资源委员会紧急介入调解。但印度仗着美俄支持,对国际呼吁置若罔闻,继续推进水电项目建设,将冲突长期化。

走出历史的死胡同

印巴冲突的根源深植于殖民历史、领土争端、宗教矛盾与大国博弈的多重枷锁之中。克什米尔问题的解决需要双方超越零和思维,在主权诉求与现实利益间找到平衡点。国际社会应推动建立“克什米尔联合开发特区”,通过经济融合缓解政治对立。更重要的是,两国需摒弃“以暴制暴”的恶性循环,回归1972年《西姆拉协议》确立的双边谈判框架,在尊重历史与现实的基础上,为南亚次大陆的和平寻找新的可能。