[咖啡]每个人选择了自己的体制化程度

《肖申克的救赎》里有一段话很精辟:刚入狱的时候,你痛恨周围的高墙;慢慢地,你习惯了生活在其中;最终你会发现自己不得不依靠它而生存。这就叫体制化。”

这句话可以用来解释和描述一个人社会化的成长与变化过程。你强硬地抗拒体制或者无条件地顺应体制,都会非常痛苦。

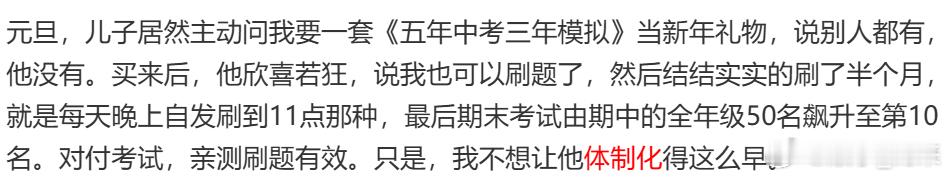

好像我的孩子是一个比较随心所欲的人,一直在评价体系的边缘游离,做事情考虑的是我想不想做,这件事情能不给我带来幸福和效能感,而不是特别在意能不能得到更多外在评价体系的认可和奖励。这两者有统一的时候,比如图1讲的是孩子初一的发生的事情,之前从没有做过课外习题的他开始主动寻找练习册。长大的过程也必然有妥协,比如中考前2个月,他痛恨天天背默古文,于是一周只去一次学校,在家看了一套《射雕英雄传》,因为中考的坎他觉得他能过。高考前6个月,他好像忽然意识到这道坎不一样了,它坚不可摧、无法绕过,于是开始了潜心修行、焚膏继晷的学习。这6个月,他也感受到很大的痛苦。

到了大学也是这样,生活很充实,排德语剧《疯狂动物城》,合唱团排练、游泳和水球队训练比赛,和同学组队做导师的科研项目,因为做项目又必须自学新东西,交了几个好朋友,citywalk,花时间阅读和写作。上学期还得了校创新大赛一等奖。

基点不错(多花点时间可能更好,但是有没有必要谁知道呢),不用保研,但对奖学金不感兴趣(奖学金的要求除了成绩,有各种其他的标准)。有一次,他邀请一个同学参加某项活动,同学表示,这不能给评选奖学金加分,干嘛要花时间去参加呢,两个人都对对方的选择表示吃惊。

我明白这种状态里面蕴含着一种可能在艰难处境中也不会被杀死的活力和适应性,也蕴含着很多的可能性。

但我私心也希望他能再多关注一点评价体系,稍微靠过来一点,能兼顾不是更好吗?我也和他讲过,奖项是一个连一个的,前面获得的奖项就成为后面奖项的背书。

但我的想法是属于我的东西,不是他的,作不得数。

现在大学生面临的环境和我那时已经大相径庭,我无法亲临他生活的第一线。

而且最重要的是,我是我,他是他,我不是他。(仔细一想,我其实也有点这个样子。)

最终,每个人都选择了一种体制化的程度。

顺水青少年养育