1950年,甘肃的戚家兄弟,在土坡上挖出一个天地灵宝,这东西盛夏装糜面馍不发霉,寒冬装馍不冻硬,两兄弟逢人就夸这件宝物不得了。

谁也没想到,几年后一位考古专家登门拜访,看到灵宝时,立时怔住了呆呆地站在那里。

1950年春天,在甘肃省积石山三坪村,这个黄河岸边古老又封闭的小村庄。村民戚永仁、戚永礼两兄弟在太阳即将山上时结束了一天的劳作,二人背着锄头准备下山。

下山的路二人几乎每天要走上两遍,熟悉得像自己的身体一样。当走到半山坡时,戚永仁却被远远的一处太阳反射光晃得睁不开眼睛,导致脚下一滑摔在了地上。

走在后面的戚永礼还在笑戚永仁摔倒了,自己也跟着滑倒了,还溜出了四五米,幸亏脚蹬住了一个小土包,不然还得往下滑。

二人站起身来,拍拍身上的灰尘,准备继续赶路。从后面赶过来的戚永仁突然看见刚刚被戚永礼蹬着的小土包,露出个陶瓷底。

二人徒手把小土包扒开,里面原来是个大陶罐,起码有五六十厘米高!两个掂量了一下,挺沉的,应该是个腌咸菜的好器物!

兄弟俩就这样把这上大家伙背回了家,放在了院子的角落里。

后来他们发现,这个陶罐很神奇。六月天把糜面馍放在里面好多天也不发霉,正月里把馍块放里面也不见它被冻硬,像是一个冬暖夏凉的“小空调房”一样。

慢慢的,戚家得了个宝贝的消息从积石山一带传开了,最后传到了甘肃省文物局相关同志的耳朵里。

1954年的某一天,中国科学院黄河考古队的一个小分队慕名来三坪村。

到了三坪村,考古队直奔戚家,结果小小一个村庄,就有七家姓戚。不过一说是得了宝贝的戚家,村民们就把考古队带到了戚永仁家里。

一进戚家院子,考古人员就看到了放在门边的陶罐,被洗得很干净,远远地就能看到上中下三层不同的纹路。

来不及和主人家打招呼,几个工作人员就蹲在跟前仔细观赏起陶罐,一个个嘴里时不时地啧啧称奇,不知道的还以为他们围着什么金银财宝在看呢。

这陶罐在戚家呆了四年了,他们舍不得这个宝贝。当考古队问提出他们能不能将陶罐捐献给国家时,戚家上下都沉默了。

在戚永仁看来,这是件有灵气的宝贝,陶罐来家里这几年,他觉得做什么事情都比较顺,粮食收成也好,家里孩子考学也好,顺风顺水的。

他觉得这是老天给他们戚家的福气,他怎么能把福气给捐了呢?

考古队见状,也不好再说什么。他们找来三坪村的老村长,让老村长向戚永仁说明这其中的利害关系。

这个陶罐在戚家,也就是当个器物用,但是捐给国家,它就是“国宝”,可以用来研究那个年代的文化、艺术、工艺,可以向全世界展现中国悠久的文明。

在老村长动之以情晓之以礼的劝说下,戚家终于同意将陶罐捐献给国家。

著名的历史学家、考古学家郭沫若看到这个陶罐后,对它的完整性与古朴典雅赞叹不已,称其为“彩陶王”。

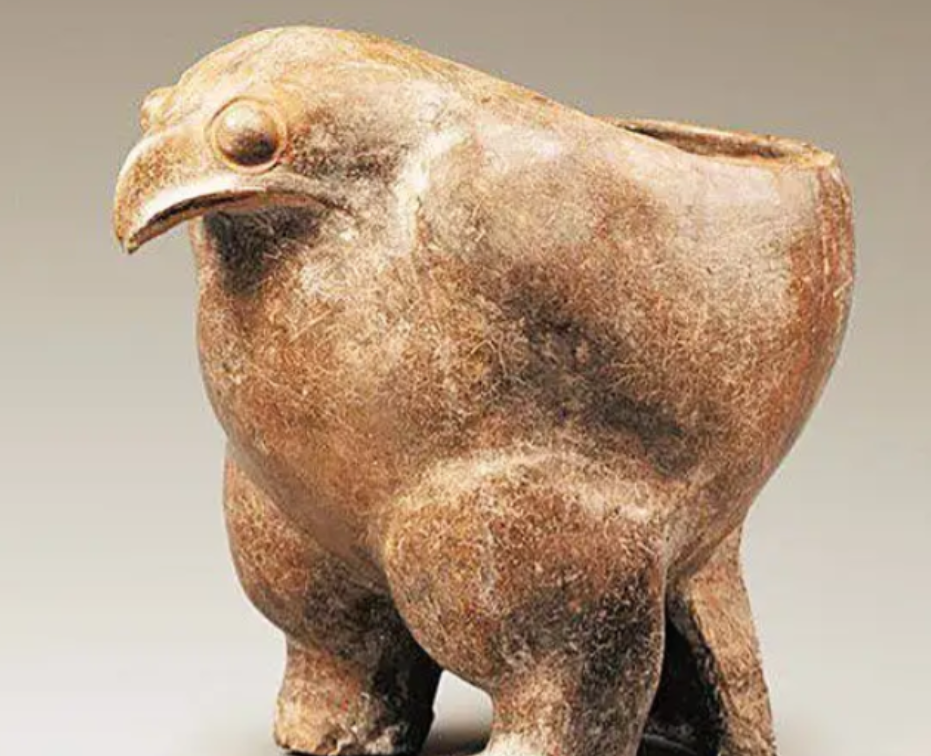

经鉴定,“彩陶王”学名叫“涡纹四系彩陶罐”,是一件来自远古的陶罐,距今约5000年,属马家窑文化的彩陶代表作。

陶器外壁用黑彩绘出上、中、下三层纹饰。上层部为变体草叶纹,中层部为旋涡纹,下层部为黄河水波纹,纹饰与黄河流水息息相关。

“彩陶王”是我国陶器中的瑰宝,它构思精巧,工艺精湛,纹饰完美,凝结了古代中国匠人的智慧与审美,让陶器从实用品升华到了艺术品。

1956年,“彩陶王”在中国原历史博物馆甫一展出,得到了广泛的关注。

当初在农家院子里存放干粮的陶罐从此荣登国博,成了世人瞩目的“彩陶王”。

1999年,当初发现“彩陶王”的戚永仁已经是个头发胡子都花白的老人了,他来到北京,来到中国历史博物馆,想在有生之年再见一见他的老朋友“彩陶王”。遗憾的是,当时博物馆正处于闭馆维修期间,老人无缘与老朋友话别。

文物是将历史带到现实的媒介,在它们身上,除了能让人们进行研究的文化、经济等等之外,还有时间,它是一分一秒认真经历了上百年上千年的,单凭这一点,我们就要用心对待它们。