1904年,“绣圣”沈寿婚后11年终于怀孕了,但丈夫余觉为讨好慈禧,逼沈寿完成11幅绣品,导致流产且终生不孕。然而余觉也没想到,他的这一举动,最终让沈寿远离自己,来到了大她20多岁的张謇身边。

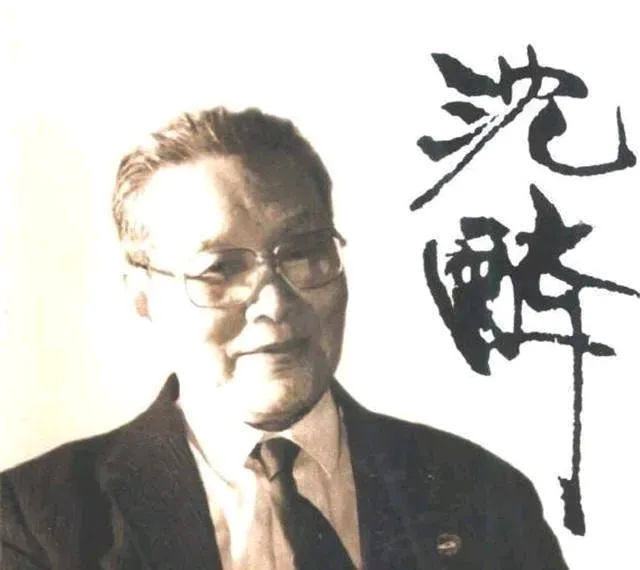

沈寿原名沈雪君,江苏吴县人,自小跟姐姐学习刺绣。

而她在绣工上又独有天赋,她绣出的人物栩栩如生,绣出的花草仿佛有生命一样。

转眼,沈云芝到了嫁人的年龄,在一次踏青中她遇到了余觉。

余觉,是浙江举人,擅长书画,一个会画,一个会绣,两人真是天造地设的一双,所以两人很快就成亲了。

后来沈云芝的绣品题材转向文人书画,就是因为受到丈夫的影响。

余觉是一位绘画和书法高手,帮助她起草和设计作品,沈云芝绣完之后就卖掉挣钱,夫妻二人的生活还算过得去。

但是余觉却不满足现状,尤其是他发现妻子的刺绣技艺越来越好时,于是他就萌生了让沈云芝给慈溪太后赶制献寿贡礼的想法,如果能够得到慈禧的赏识,他们的好日子也就来了。

后来在朋友的引荐下,余觉主动将妻子沈云芝的刺绣作为贡品进献给慈禧太后,慈禧看了之后,大为赏识,尤其是《无量寿佛》和《八仙上寿图》两幅作品让沈云芝名声在外。

她赐给沈云芝和余觉她书写的“寿”字和“福”字。自此沈云芝便改名为沈寿。

余觉还趁机向慈禧太后提议让沈寿去北京教绣女,但是此时的沈寿有孕在身,她想拒绝,因为她和丈夫结婚十余年才有了身孕,这个孩子来之不易,她想在家里保胎。但是为了实现丈夫的想法,她还是同意了。

于是慈禧太后便令商部设立女子绣工科,让沈寿担任总教习。

不过为此沈寿也付出了巨大的代价,她为了赶制绣品导致小产,而且从此失去了生育的能力。

到北京后,余觉一直执着于传宗接代,在妻子病重期间,还经常抱怨她不能生育,所以以此为理由公然纳妾,一下子娶了两房姨太太。

沈寿生性好强,她接受不了丈夫的移情别恋,两人就经常吵架。

1912年10月,担任中华民国临时政府实业总长的张謇,恳切邀请沈寿担任筹建中的南通女子师范附设的女红传习所所长兼刺绣教员,为张謇的实业培养苏绣人才。

1914年,他们搬到南通后,沈寿对婚姻已不抱希望,而专心研究刺绣,将所有精力都用在传授技艺上。

在南通,沈寿和丈夫更没了共同话题,反而与张謇非常谈得来,可以说是心灵相通、精神默契。

而且张謇为了把沈寿的刺绣技艺发扬光大,他还动员沈寿写一部刺绣的书。

《绣谱》完成后,张謇亲自作序。张謇在给沈寿的诗中用“比翼鸟”、“比目鱼”和“鸳鸯”来表达他对张謇的爱慕之情。

而沈寿毕竟只是一个弱女子,惧怕流言,不敢把对张謇的仰慕吐露出来,只好在诗中写点“本心自有主,不随风东西”的句子。

1915年,沈寿去旧金山参加巴拿马万国博览会,以一幅精妙绝伦的刺绣作品《耶稣像》获得了一等金质大奖。不少美国富豪出高价要买沈寿的作品,张謇直接回绝:“此乃国宝,只展不卖!”

《耶稣像》被收藏于传习所,沈寿感激张謇将它带回国,感慨“先生知我心”。余觉因此和沈寿大吵一架。

因为将《耶稣像》带回就等于失去了一大笔财富。余觉他只看钱,他认为自己错失了一次大捞一笔的机会。其实此时余觉并不关心沈寿。

这次争吵后,余觉就将发妻置之脑后,沈寿积郁已久,从而导致旧病复发。

张謇知道后,特派专轮到上海延请著名中医师沙健庵前来医治。

而且为了让沈寿更好地养病,张謇将自己居住的别墅一分为二,一半自己住,一半给沈寿住,中间只留一个小门。

在沈寿生病的日子里,都是张謇请医问药,嘘寒问暖,而余觉沉浸在两个小妾的温柔乡里,对沈寿从来不过问。

张謇爱慕沈寿,但他懂得分寸,也懂得尊重沈寿,毕竟沈寿和余觉还是名义上的夫妻,所以为了避嫌,他专门请了沈寿的姐姐和侄女,以及一些女弟子和沈寿同住。

张骞不能直接表达对沈寿的爱意,只能寄情于诗词。

事实上,当时沈寿对张謇的情怀有过一次含蓄而大胆的表露。

由于沈寿长期卧床养病,后来她开始慢慢地掉头发,于是她就用自己很细柔的长发绣出了张謇的手迹《谦亭》。落发不够用,她就用剪刀剪下自己的头发,以此绣品很含蓄地表达了自己内心的情感。

1921年,是沈寿与世长辞,时年48岁。

此时年已七十二岁的张謇全然不顾自己的身份、地位、名声,扑倒在沈寿的遗体上号啕大哭,老泪纵横。

沈寿生前已经和张謇商定,墓地就选在南通狼山的东南麓,而不是苏州,以后余觉死了不能和她合葬。

张謇将她的陵园修得规格极高,墓碑上的字也是他亲自写的:世界美术家吴县沈女士之墓阙。碑名旁边缀的是张謇的名字。

虽然张謇日日事务缠身,几乎没有空余时间。但沈寿葬礼全程,每一个细节,张謇都要亲自过问。相比于张謇,沈寿的丈夫余觉,就像是一个外人。

张骞和沈寿虽然对彼此留有深情,但并未做过任何逾矩的事情,即便是余觉葬礼后发文中伤张骞和沈寿,最后也被沈寿的姐姐反驳得无言以对。