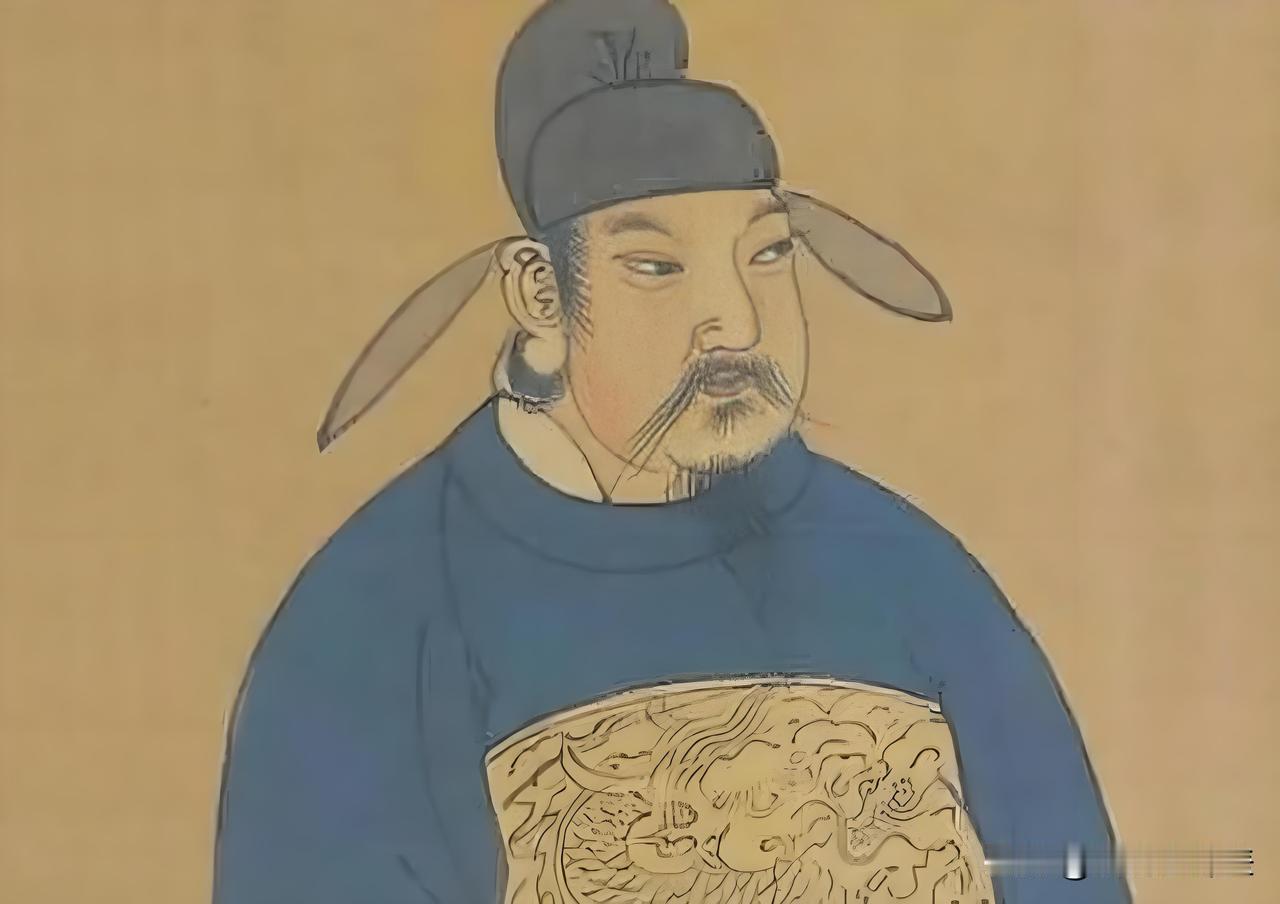

皇帝为何三拜一个农民:李世民与裴寂背后不为人知的秘密 "太宗皇帝,堂堂天子,竟三次拜访一位隐居山野的老农?"这一幕发生在贞观六年的秋天,令当时朝臣震惊。鲜为人知的是,这位农民曾在李世民最艰难时刻,以一计挽救了大唐江山。 【命悬一线的太子之争】 贞观盛世背后,是一场血腥的权力之争。太宗李世民在即位前,与其兄李建成争夺太子之位,局势几度危急。建成势力庞大,朝中三分之二大臣支持建成,李世民处境艰难。 多数人只知道"玄武门之变"的结果,却不知变故前夕,李世民曾一度准备放弃权力斗争,远离长安。 权臣裴寂表面上是李渊的心腹,实则暗中观察局势。他出身寒门,从一名普通文吏爬到了尚书右仆射的高位,被誉为"运筹帷幄第一人"。史载裴寂"性沉静,少言语,善观人",正是这种特质让他在唐初错综复杂的政局中保全性命。 【转机出现在一个雨夜】 贞观元年前的春日,一场暴雨如注。李世民匆匆赶往裴寂府邸,浑身湿透。当时建成党羽已渗透秦王府,李世民身边几无可信之人。 《贞观政要》中记载:"秦王深夜造裴府,促膝长谈至鸡鸣。"可惜史书并未详述二人具体谈了什么。不过唐代野史《朝野佥载》透露:"裴公授一密策,秦王大喜,称此计可行。" 多数人不知道的是,李世民原本准备硬碰硬与建成一搏,这几乎是自寻死路。正是裴寂建议他采取"示弱战略",表面上疏远功臣,暗地里笼络关键将领。 裴寂对李世民说:"明公若与太子正面冲突,必不能胜。今当示弱避其锋芒,暗结禁军,伺机而动。"这句话被后人称为"唐初第一谋略"。 史料揭秘,裴寂还给了李世民一份名单,上面标注了建成党羽中有七人可以争取。评论区告诉我,你认为这七人中会包括哪些历史名人? 【玄武门背后的隐形推手】 玄武门事变成功后,李世民登基为帝。令人不解的是,功勋卓著的裴寂不但没有获得重用,反而被以"年老体衰"为由逐渐疏远朝政。 《旧唐书·裴寂传》记载:"贞观二年,裴公辞官归隐,太宗三留不住。"表面看来,这似乎是君臣反目,但事实远比表象复杂。 唐代笔记《明皇杂录》透露:"太宗与裴公有密约,事成之后,裴当远离权位,以免引起功臣猜忌。"裴寂深知权力斗争的残酷,主动提出隐退,这一决定让他成为唐初少有的全身而退的权臣。 裴寂告老还乡后,在终南山下购置田产,过起了农耕生活。表面上他与朝堂已无瓜葛,实则仍是太宗的密友与谋臣。 【三拜农庐的真相】 贞观六年秋,李世民微服出访,三次来到裴寂隐居处。《贞观轶事》记载:"帝至老农庐,下马拜见,侍从皆惊。"当时随行的大臣不解其意,却不敢多问。 史料记载,第一次拜访,太宗与裴寂密谈了与突厥的边境策略;第二次讨论了科举取士的改革;第三次则是商议如何处理关陇贵族集团的问题。 《资治通鉴》中有一段话:"太宗常言,天下安危系于数人,裴公居其首。"这充分说明了裴寂在太宗心目中的分量。 裴寂建议太宗采取"怀柔远人,笼络近臣"的十六字方针,这成为贞观之治的基本国策。特别是对突厥的政策,裴寂提出"和亲加榷场贸易"的双重策略,既解决了边患,又增加了国库收入。 多数人不知道,贞观十二年魏征去世后,太宗曾有意重新起用裴寂,但被裴婉言谢绝。他在回信中写道:"老臣犹如秋日黄花,已无再开之力。陛下当用新人,以成大业。"这份隐忍与智慧,正是他能全身而退的关键。 【一生功过的历史定论】 裴寂于贞观十七年去世,享年七十三岁。太宗亲自为他撰写墓志铭,称其为"隐世之奇才"。 从历史角度看,裴寂既是开创大唐的功臣,也是玄武门事变的参与者。他的一生充满了矛盾与智慧,既会权谋,又懂全身而退的艺术。 《新唐书》评价他:"为人深沉有智略,善观时变。"这或许是对他最中肯的评价。 裴寂最大的贡献并非在他担任高官时期,而是在他隐退后作为太宗的秘密顾问,为贞观之治提供了许多卓越的治国理念。他提出的"广开言路,虚心纳谏"建议,促成了历史上著名的"贞观诤臣"现象。