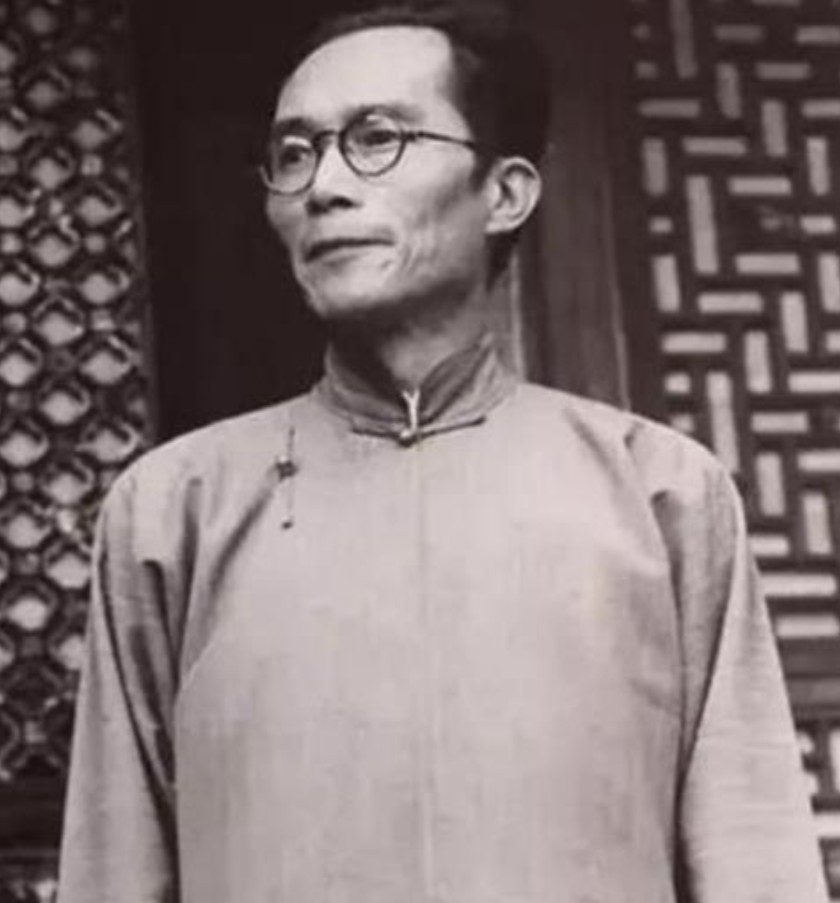

1962年,清华校长梅贻琦病逝。家人在整理他的遗物时,在病床底下竟然发现了一个手提包。谁知,打开之后,大伙都傻眼了。

那是个风雨飘摇的年代,北平城里飘着雪花,清华园的荷塘结了厚厚的冰。有个瘦高的身影,总在黎明时分就出现在校园里,他穿着洗得发白的长衫,手里攥着个旧皮包。

学生们私下都管他叫“梅先生”,却不知道这位新来的校长兜里,连张像样的钞票都摸不出来。

梅贻琦接手清华时,校园里乱得像锅粥。日本人的铁蹄越来越近,教授们领的薪水连买米都不够,实验室的仪器蒙着厚厚的灰。

有天夜里,物理系的王教授蹲在实验室门口抹眼泪,他那台从德国带回来的显微镜要被债主搬走了。梅先生不知从哪儿冒出来,默默递过个布包,里头是他刚当掉的结婚戒指。

这事后来传开了,学生们都说梅校长是“哑巴吃黄连”,可他自己倒觉得理所当然。

战火越烧越旺时,三所顶尖大学要合并南迁。教授们吵得面红耳赤,为谁当校长争得不可开交。梅贻琦突然站起来说了句:“我看咱们都别争了,让最不会说话的人来当吧。”满屋子人哄堂大笑,这“榆木疙瘩”就这么成了西南联大的掌舵人。

有次敌机轰炸,他护着学生们往防空洞跑,自己却落在最后,弹片把长衫下摆撕成了拖把条。事后他拍拍身上的土说:“我这把老骨头,炸碎了也当不了肥料。”

在昆明的茅草屋里,他总把最好的位置让给年轻教师。有回化学系李老师发高烧,他连夜背着人走了十里山路找大夫,自己却染上疟疾打摆子。病刚好就揣着募捐箱满城转悠,给穷学生讨生活费。有富商笑话他:“梅校长,您这模样比要饭的还寒酸。”

他也不恼,笑着回敬:“要饭的碗里还有剩饭,我这儿可连碗都是借的。”

抗战胜利那天,全校师生欢呼雀跃,他却躲在办公室整理教案。有人看见他偷偷抹眼泪,沾湿了1937年带出北平的校旗。

回北平重建校园时,国民党大员来游说,他泡了壶陈年普洱招待,等人家说得口干舌燥,才慢悠悠道:“茶凉了,我给您续上热水?”把人气得拂袖而去。

晚年在美国管着百万美元的清华基金,自家厨房却总飘着白菜帮子味。女儿结婚时想借基金买件旗袍,他愣是没答应,最后当了怀表凑钱。

创办台湾清华时,七十多岁的人还跟着工人搬砖头,有次从脚手架上摔下来,拍拍屁股又往上爬。临终前病床上堆满账本,护士听见他迷迷糊糊还在算:“这个月的助学金...还差三块五...”

葬礼那天,新竹清华园飘着细雨。学生们从世界各地赶来,白发苍苍的老教授们哭得像孩子。棺木入土时,有人发现陪葬的只有三样东西:一枚西南联大的校徽,半截昆明时期的粉笔,还有张泛黄的纸条,上面是他毕生信奉的格言——“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

如今梅园里的梅花开了又谢,学生们换了一茬又一茬。学生们总爱在这里读书、散步,仿佛能感受到那位老校长的气息。