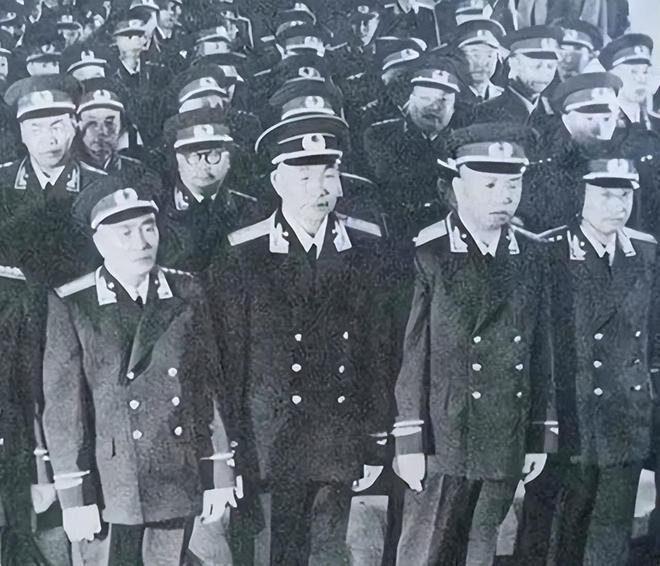

1991年,80岁的杨得志参加老红军聚会。可到了现场,他却迟迟不肯入座。组织者顿时慌了,急忙询问原因,杨得志说:“老首长都没来,我不敢坐,我还是去外面站一会吧!”

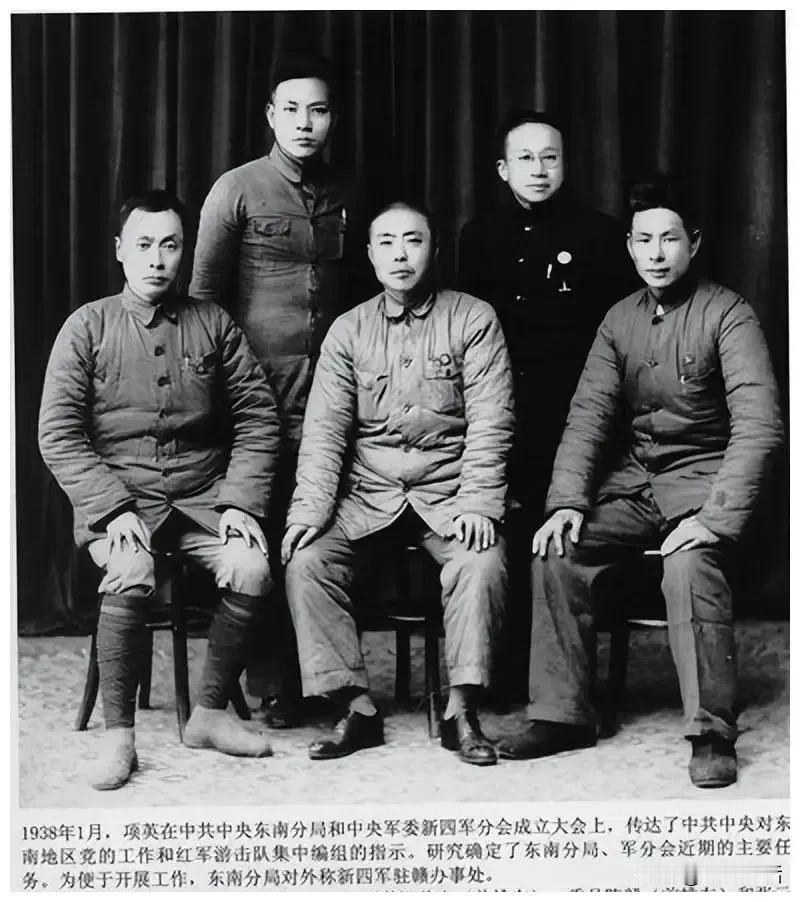

这场跨越半个世纪的师生情谊始于1934年的湘江血战,时任红一师师长的李聚奎在尸山血海中注意到,那个带着敢死队七次冲锋的年轻团长总能在绝境中撕开突破口。

次年大渡河畔,面对湍急水流和敌军机枪阵地,李聚奎将关乎红军存亡的渡河任务交给杨得志,17勇士在炮火中抢渡成功的壮举,不仅创造了军事奇迹,更锻造出超越职务的革命情义,当杨得志浑身湿透登上北岸时,李聚奎解下自己的棉大衣裹住这位爱将——这个细节被收录在解放军出版社《开国将帅珍闻录》中。

抗日战争时期的分属不同战区并未冲淡这份情谊。1940年百团大战期间,负责后勤保障的李聚奎穿越三道封锁线,将稀缺的捷克式机枪送到杨得志的冀鲁豫军区,军事科学院研究员张云曾在《华北抗战后勤史》中披露,这批武器后来在鲁西反扫荡中击溃日军机械化中队。

当杨得志在平型关打出八路军威名时,李聚奎正带着129师辎重队在太行山与日军周旋,两人在1942年延安整风时的重逢拥抱,被摄影师徐肖冰定格为经典历史画面。

新中国成立后的授衔仪式上出现耐人寻味一幕:时任济南军区司令员的杨得志主动将自己的上将礼服披在李聚奎肩上。

据《解放军报》1955年10月报道,杨得志当众表示"强将手下无弱兵,这军功章该有老师长一半",这种超越级别的尊重源自长征路上刻骨铭心的传承——军事科学院战史专家李明曾考证,李聚奎在四渡赤水期间独创的"弹性防御"战术,后来被杨得志在朝鲜战场改良为"机动防御",成为志愿军应对联合国军火力的经典战法。

1991年初春的聚会最终迎来感人时刻:87岁的李聚奎拄着藤杖刚下轿车,杨得志便挣脱搀扶疾步上前,两位将军布满老年斑的双手紧握瞬间,周围响起经久不息的掌声。

目击者回忆,杨得志全程为老师长扶椅递茶,仿若回到红军时期的警卫员角色,这种穿越时空的礼仪令在场者无不动容,国防大学后来将此事列入《我军优良传统案例集》,作为官兵关系的鲜活教材。

鲜为人知的是,这场聚会前杨得志刚经历心脏搭桥手术,301医院病历记录显示,他坚持出院时对主治医生说:"有些约定比生命更重要。"

这种执着与六十年前强渡大渡河时的决绝如出一辙。当摄影师提议拍摄坐姿合影时,杨得志再次婉拒:"站着好,站着能看见老师长的眼睛。"这张挺立如松的并肩照片,如今悬挂在井冈山革命博物馆将帅厅,成为我军官兵关系的永恒见证。

老姜

91年还穿这样军装

陽駟爺 回复 05-15 20:50

莫乱说。

那些浮浮沉沉的往事 回复 05-16 16:45

那你认为穿什么样的军装?!

用户10xxx05

李聚奎也是上将

快乐人 回复 05-16 00:46

58年后补的

用户14xxx13 回复 05-16 00:23

57年补授的

静肃

致敬!

用户80xxx73

李老不叫后补,55年李老任石油部部长,不参加授衔,58年石油部部长由余秋里接任,李老重回军队,授上将衔。

chen xian sheng

同一个战壕出来的,恩重如山的,情义是无价的!

zhn_wang

遵义会议后,红一军团林帅手下共2个师,第1师师长李聚奎,第2师即大名鼎鼎的陈光。李聚奎号称“将圣”,毛主席评价李聚奎:“若没他,新中国至少得晚成立10年”,李聚奎授上将算低授了。

老犟头 回复 05-16 11:18

同一个战壕出来的,恩重如山的,情义是无价的!

卓兄

杨得志将军从士兵到司令,可算得最标准的中国军人。

用户97xxx23

李可以大将,第一批名单就有

用户10xxx22

十七位勇士有没有杨将军?应给后人展示全部英雄十七人的名字,让后来人永记

虎头 回复 05-16 12:38

应该是18勇士!带头的是孙继先中将!他当时是营长,战报里他没有写自己的名字!杨得志后来专门对这件事进行澄清。

孤独老猫 回复 05-16 12:29

副容长?是什么职位?

西北狼

林彪元帅是他们的老首长

清泉

都是教员的兵

嘎力得巴图鲁

亦师亦友,鲜血铸就的革命友谊!

陈练虎

致敬英雄

老军人

91刚恢复军衔制,是这样的服装。

大爱自然 回复 05-16 10:22

是88年恢复的

情韵

李聚奎将军好像是58年才授予上将军衔,杨得志是55年授予上将军衔

观其妙 回复 05-16 13:58

“李老不叫后补,55年李老任石油部部长,不参加授衔,58年石油部部长由余秋里接任,李老重回军队,授上将衔。”我这是转载别人的评论

用户10xxx73

17勇士应公布名单,让后世景仰