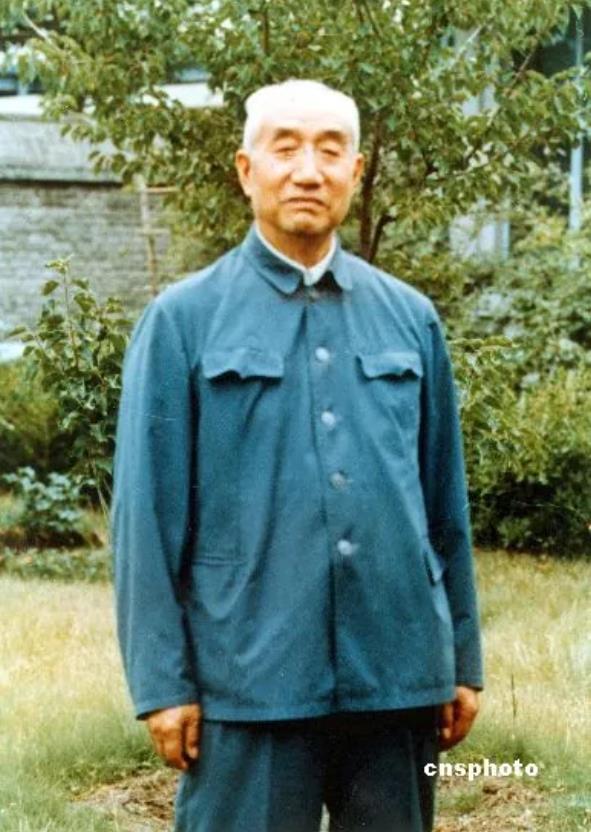

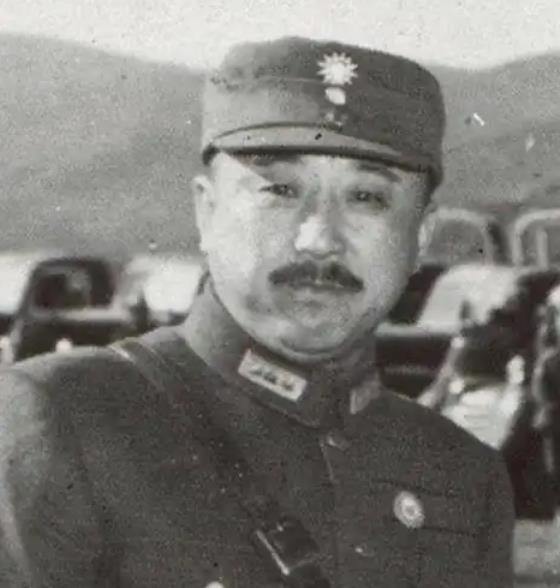

1989年,徐向前元帅前往太原解放纪念馆参观。当参观到一个怀表展柜时,解说员说:“每到11月4日凌晨2:47,表针会停转三分钟!”看着展柜里的怀表,徐向前元帅不禁想到了1948年11月3日,想到了黄樵松军长。 南京江东门外的冬夜冷风刺骨,1948年11月27日的枪声却更加凛冽。 中央军人监狱的围墙在火光中投下阴影,一名中将缓步向前,步履稳健,面容苍白却目光坚定。 押解士兵的灯笼摇晃,他在昏黄光线里以嘶哑嗓音高喊“毛主席万岁”,枪口随即吐火,余音仍在砖瓦间回荡。 黄樵松,这位抗战名将的生命就此定格,留下壮烈而复杂的注脚。 1902年河南尉氏县的泥土是他最早的课堂,家贫、劳作、饥荒,每一道皲裂的沟壑都刻在年少双手;父亲为了几枚铜钱奔走,母亲把节省下的米粒添入孩子的书袋。 私塾赋予识字之机,淮阳第四中学打开更开阔的窗,但天灾和兵荒改变了轨迹。 冯玉祥在河南组建学兵团时,瘦小的青年被身高挡在门外,又以炽热忠诚打动考官得以破格录取。军营的号角唤醒沉睡的潜能,他晃动木枪艰苦训练,成绩次次领先,受到高树勋悉心提携。那份师生情谊埋下了日后信义与悲剧交织的伏笔。 卢沟桥硝烟拉开全面抗战,黄樵松已升至旅长。 娘子关激战中,山口回音炮火震荡,坚守旧关的部队与日军反复绞杀。传令兵报告弹药紧缺,他调度火力,亲抵最前线压低身形,对敌阵连续射击。 满山硝雾散去,斜阳下留下数千具日军尸体及被俘联队长鲤登,宝鼎勋章因此授予。 台儿庄鏖战更见其血性,巷战场景如同炼狱,砖墙被炮弹掀起,机枪火舌扫射。北角阵地险些失守,他集合二百五十名敢死队,以肉搏夺回要位。 队员阵亡过半,尸身与弹壳挤满狭巷,青天白日勋章写下那段血字荣光。 南阳保卫战将他的意志打磨得更加锋利,七万日军步步逼近,他只有一个师的兵力。 城门前那口书“黄樵松之灵柩”的棺材随着游街鼓声震动士兵胸腔,必死之决心在火热空气中凝成钢铁。 七昼夜防线寸土不退,敌人累积三千余具尸体后选择绕城西进。 南阳终成孤城,他率残部夜色突围,踏着焦土撤向大山深处。除了铁血,他身上还有温情。 1943年河南大饥荒,驻扎南阳的部队分出口粮,舍饭场的大锅里熬出百姓得以续命的稀粥。 吃饭歌在军营传唱:“一粥一饭,人民血汗,每端饭碗,莫忘勤俭”,士兵将旋律带到行军路,将俭朴刻入纪律。 与中共的接触并非浅尝辄止。 抗日民族统一战线提出后,他允许共产党工作队进入部队宣教,撤离时还送路费相助。 对政治立场的宽容源于朴素的民族责任感。在他看来,倘若同心抗敌即可保存山河,颜色并不重要。 抗战终结后,这种想法遭遇严酷现实。 国共关系骤然破裂,三十军副军长的高位未带来半点喜悦。 复员请假返回开封的日子里,他已预感刀光即将反向。 他不赞同内战,将之称作“兄弟阋墙”。 战争洪流却不允许旁观,回任三十军军长后,被迫随都市败局沉浮。 战场形势急转直下,晋冀鲁豫战线节节后退,他心中利刃终于指向旧体制的腐败根源。 高树勋的书信在风雨之夜递到手中,字里行间是老上司的劝告:起义避免无谓牺牲,交出武装迎向新中国。 沉思片刻,他做出决定,派王震宇等人向解放军联络。 徐向前的回信温和而笃定:“民族将领之抉择,自有后人铭记。”他再度促使代表前往商议具体方案,一切似将顺利展开。 危机起于最信赖的部属,二十七师师长戴炳南表面附和,暗里将情报送往阎锡山。 太原绥署灯火亮如白昼,紧急军事会议的名义成了刀俎。 黄樵松踏入大院,察觉大势已去,仍昂首步入兵力重重的楼门。 押解车昼夜奔驰,经潼关、渡大江,铁镣作响。 南京狱中,酷刑与劝降轮番上演,竹签戳入指甲,盐水涂抹伤口,他只是以沉默回应。 侄儿探视,他朗诵《过零丁洋》“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,嘱其若脱困便去寻共产党。 妻子王怡芳收到的最后家书字迹遒劲:身归尘土,心向光明。 清晨薄雾散去,狱卒打开铁门。 他与王震宇并肩行走,面容憔悴却无惧色。枪声掷地,血雾溅入夜色未褪的天空。 那一声“毛主席万岁”在高墙上空激荡,似在宣告个人信仰的最终归宿。 尸体被草草掩埋,墓丘连姓名牌都欠奉。春雷击碎旧世界后,雨花台开辟烈士陵园。 1950年春,中央人民政府追认黄樵松为革命烈士,迁墓筑碑。 碑座花圈常年不绝,参观者在严肃注视中读到一行题词:铁血卫国,皈依光明。 黄樵松的一生映照出旧军队体系内的鲜明裂纹。 他曾誓死守关塞,曾抬棺赴绝境,曾同情民生疾苦,也最终与时代巨流合拍。 枪杀命令出自他曾效忠的政权之手,烈士褒彰又来自他赴死时高呼的名字。 矛盾之中蕴含深刻启示:中国近现代变局推动无数人重新衡量忠诚对象,在民族与个人之间、在信仰与现实之间作出痛苦选择。 黄樵松用生命概括这种撕裂:战功不能掩饰制度腐朽,旧誓言必须让位于新道路;沉重历史只给片刻犹豫,犹豫之后是枪口与光明。