1949年,长沙刚解放,向振熙站在堂屋中央,手抚一张发黄的黑白照片,泪水止不住地往下掉。她嘴里一遍遍念叨:“润之终于成功了!我也等到这一天了!”接着又喃喃地问:“润之现在在哪里?岸英又在哪里?”这一刻,老太太满是思念,也满是盼望,眼前这个新世界来得太晚,她等了整整二十年。

向振熙是毛泽东的岳母,杨开慧的母亲,她这一生,经历过太多战争与离散。

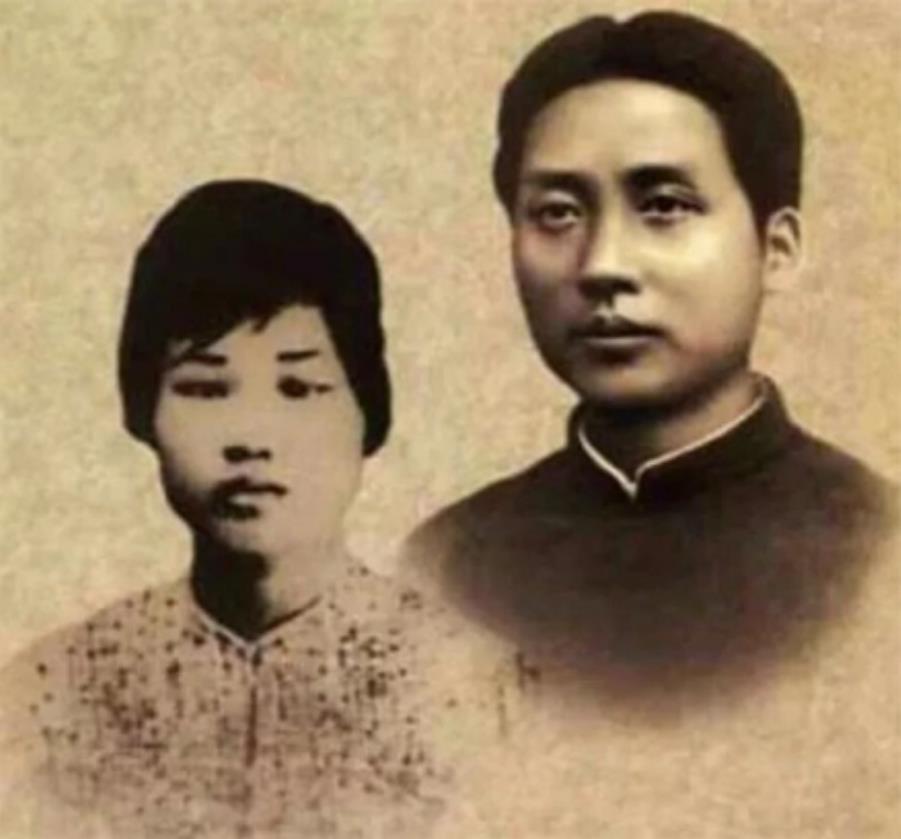

从1920年代开始,她就和毛泽东一家人纠缠在一起,女儿杨开慧嫁给毛泽东的时候,家里并不富裕,但她一点都不嫌弃这个“长得黑、衣服旧、嘴巴硬”的湖南伢子。

相反,她拿出丈夫杨昌济的丧仪钱,让毛泽东去长沙办文化书社,说:“你们这些读书人,总要有人撑一把。”

毛泽东经常到清水塘她家串门,吃饭、谈事,她也从来不拦着。甚至后来毛泽东从事地下活动时,她就把文件藏在自家米缸下面。

那时候谁家要是被查出窝藏共产党员,全家都要倒霉,可向振熙咬着牙说:“不怕,有事我一人担着。”

1930年,长沙城内一片风声鹤唳,杨开慧被国民党抓了,那天,向振熙亲眼看着女儿被带走。

走之前,杨开慧轻声对她说:“妈,不要怕,我不会说半个字。”结果真就没说,三个月后,枪声响起,杨开慧倒在刑场,年仅29岁。

那之后,向振熙带着三个外孙辗转逃命,四处流离,毛岸英、毛岸青、毛岸龙三个孩子,有一阵子直接下落不明。

她到处找,不敢托人打听太多,怕牵连别人,问多一句,就是命。

毛泽东也没了消息,战争天天打,长沙几易其手,二十年里,她没收到一封信,没听过一句话。

整整二十年,她年年给女儿上香,年年抚摸那张照片,说:“润之还活着吗?他在哪儿?他会不会忘了我们?”

1949年秋,长沙解放,当天街上锣鼓喧天,街坊说:“毛主席打回来了。”她听了一愣,坐在门口一声不响。

下午,杨开智来了,是她的小儿子,他带来一个好消息:润之真的还活着,不仅活着,现在是国家的领袖,她一听,身子一抖,眼泪立刻掉了下来。

当天晚上,她从箱底翻出那张发旧的照片,是毛泽东年轻时在家里拍的,一直贴在堂屋墙上。

她站在照片前,手指一遍遍抚摸那张脸,嘴里低声说:“润之终于成功了……我也等到这一天了。”

说完这句,她又突然一愣,念叨着:“润之在哪里?岸英呢?我这三个孙子,有没有活着?”

毛泽东那边也没忘记她,解放以后,他托人送来一封信,还有一件皮大衣,两块衣料,一块给她,一块给杨开智夫妇。

信上写着:“一件皮大衣是我送给您的。”言语不多,却沉得住心,冬天到了,这件大衣,她一直不肯穿,说是润之亲手寄来的,要挂起来看。

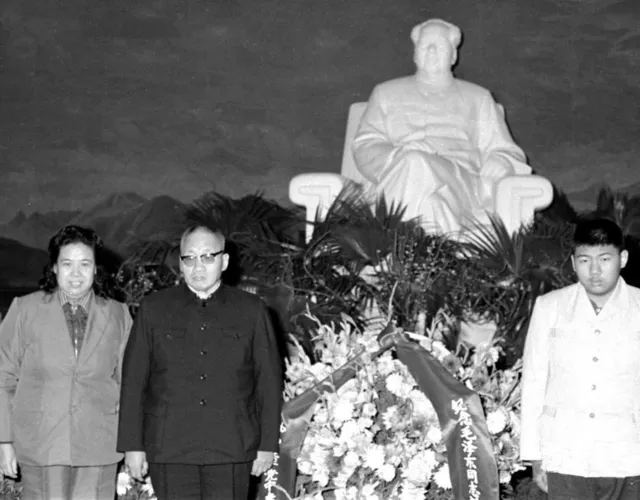

1949年底,毛岸英真的来了,他穿着军装,从北京坐火车赶到长沙,下车后直奔家门口,向振熙一见孙子,老眼昏花,泪如泉涌。

她一边摸着岸英的脸,一边说:“你爸还是那个心性,管你们这么细,别看他是个大人物,他也有赤子之心。”

毛岸英留下住了几天,每天早上她给孙子煮荷包蛋、熬红枣汤,像从前一样,只是话少了很多,晚上她一个人坐在门前,拿着照片发呆。

毛泽东每个月都从工资里拿出一笔生活费寄给她,说是“我岳母,不能让她吃亏。”他还让毛岸英、毛岸青轮流回去探望,长沙人都知道这个事,说:“毛主席心里还是念旧的。”

1950年代初,北京方面请她去住,毛泽东亲自写信请她去。

她摆摆手:“北京我去过,南京我也住过,我现在年纪大了,就想待在长沙。”人来劝,她说:“我不想折腾,就在这里挺好。”

后来有人问她:“你就这样待着,哪天主席来了,你不想见?”她说:“见不见都一样,活着知道他好就行。”

她没搬。一直住在老屋,身边挂着那张照片,来人她就说:“他还活着,他成功了。”那份安稳,比什么都珍贵。

1962年,向振熙去世。消息传到北京,毛泽东批准她与女儿杨开慧合葬于长沙烈士公园,他亲自题写悼词:“我们两家是一家,不分彼此。”

那句“润之终于成功了”,是她一生等来的答案,她等的是女儿的牺牲没有白费,是孙子的安然归来,是一个家终于熬到了光明的日子。

参考资料: 中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》,中央文献出版社,2013年。