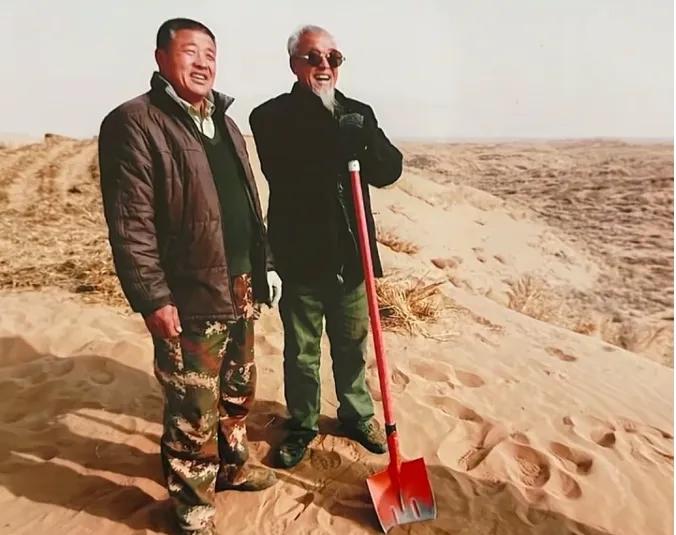

1999年,甘肃一男子不顾母亲和妻子的反对,卖掉家里的牲畜,凑了1万块钱,买来1匹骆驼,带着父亲,搬进腾格里沙漠复地2间地窝子,村民们笑话他傻,他却不以为然。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1999年,甘肃武威红水村的春天并不温暖,沙尘一阵阵卷过村庄,地里的庄稼年年种,年年绝收,风一刮,沙就埋了田,树死了,草也黄了,村民们的心一天天凉下来。 三十多户人家,有的举家搬走,有的靠打零工维持,能留下的只剩下寥寥几户,王银吉盯着自家被沙压了一半的房子,转头看了一眼父亲王天昌,心里下了决心。 他卖了家里养的牛羊,凑了一万元,买了骆驼,还带着父亲搬进了村北的沙窝子里,挖了两个地窝子,住了进去。 村里人听说后,有人摇头,有人笑,说这人是想不开,他的母亲和妻子极力劝阻,家里吵得很凶,但他不为所动,他没有别的打算,只想试着种树,他说不种,就得搬,这片地就彻底废了。 沙窝子里没有路,只有风,一脚踩下去,半腿深,他们挑了一块稍微平整的地,打下第一锹,买来的树苗是梭梭和沙柳,靠得住。 第一批两千多棵,用骆驼驮着水桶从三公里外的水井运水,一桶一百斤,一天最多走两趟,苗种下后,风一来,第二天就被刮走了大半,活下来的不到一百棵。 他没有退,反而开始琢磨怎么让苗能扎住根,他和父亲试着先铺干草,把草压在沙上,做出格子,再在格子中心打洞种树。 这个法子是他从报纸上学来的,用草格固定流沙,能减少苗被风刮走的可能,做一个草方格要十来分钟,头一年下来,他们压了几千个。 水的问题最难,他们每天天刚亮就出发,骆驼走在前面,他们在后头推水桶,水不够喝,也不能少给树浇。 每次浇树都用小勺子舀,一滴滴舀到树根,家里人为了省水,饭后刷锅用沙子擦,脸不洗,衣服也尽量少换,父亲年纪大了,但每天都要走到沙丘深处去看看苗活没活。 有一年夏天特别热,树刚长出嫩芽就被烤蔫,他们盖上麦秸草做遮挡,又用铁丝围出一圈防风。 他一边干活,一边记下不同区域的成活情况,后来索性在窝棚里做了个小黑板,把每批树的种植时间和成活数量都记录下来。 到了第五年,树终于开始成片地绿起来,那些绿不是那种亮眼的绿,是灰里透青,但在沙地上看起来特别显眼,村民们有时走过,会停下看看,不再说他傻,有人试着问他要了几棵苗,悄悄在自家地边种上了。 那年春天,他的小儿子说腿疼,他没太在意,觉得是孩子贪玩磕着了,直到一个月后,孩子连路都走不了,他们才急忙送去医院,医生诊断是脑干胶质瘤,已经是晚期。 家里的钱早投在了树苗和水桶上,剩下的三万多元也不够做手术,他和妻子商量后,决定留下钱继续买树苗,孩子去世前,留下一句话,说想被埋在种树的地方。 他亲手在地窝子后面挖了一个小土坑,埋下了儿子,那天,他背对着人群,一个人站了很久,之后,他的妻子收拾好东西,带着大女儿离开了,他一个人继续在沙里干,每天像之前那样压格子、种苗、运水。 到了第八年,村长来找他,说村里那片老屋被沙埋了一半,很多人正愁着没地住,那天他没说什么,只是加快了干活的速度。 他开始骑骆驼去镇上找治沙站的人学技术,回来后调整种植方式,把梭梭和花棒混合搭配,还试着用棉纱布盖苗,成活率提高了不少。 一年一年过去,树一棵棵站起来,风小了,沙也不再往村里灌,他妻子后来回来了,什么也没说,只是接过他手里的铁锹,一起在沙丘上栽下一棵红柳。 父亲王天昌已经上了年纪,胃也动过刀,但依然坚持每天走到沙丘上去看看有没有死苗。 到2020年,他们已经种下超过700万棵树,压下的草格有几十万格,治沙面积超过一万亩,鸟回来了,蝈蝈也叫了,学校的教室可以开窗通风,村里人开始回来重新种地。 沙子还在,但沙窝子不再吞人,他的窝棚还在,铁锹换了新柄,骆驼也老了,他说他不会停,等到两万亩绿下去,再考虑歇一歇,王家林场的石碑也立起来了,上面刻着几个字:风沙有尽,人心无悔。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新华社——“治沙愚公”王天昌一家:一万亩林的故事