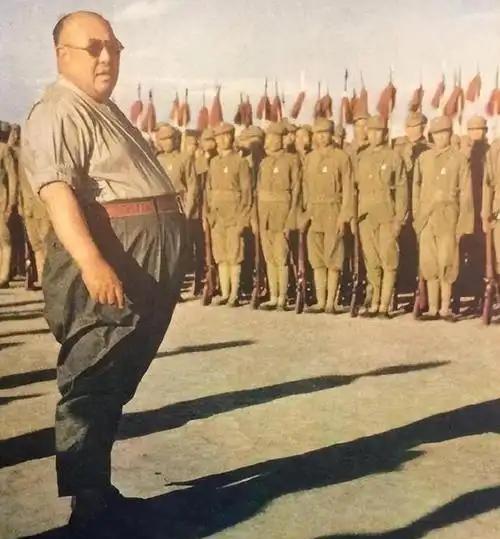

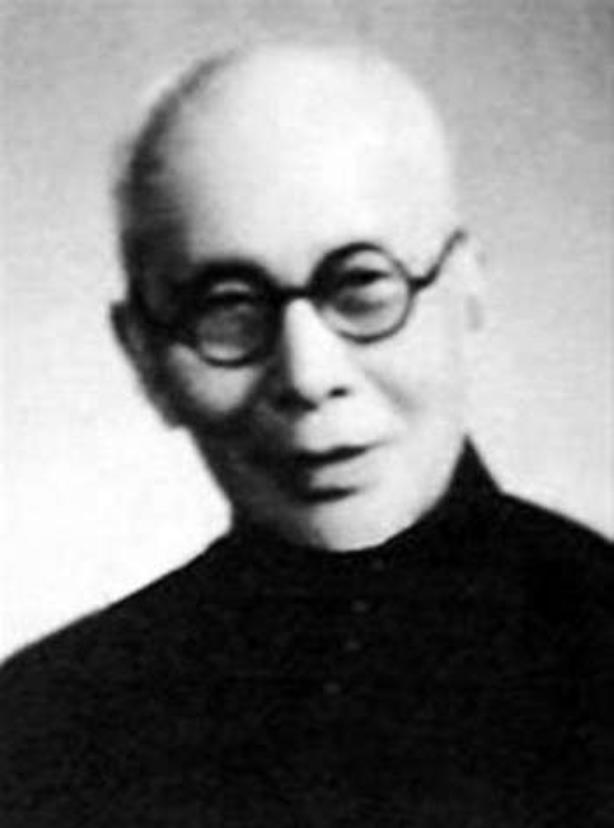

1950年,马鸿逵去找陈诚说:“我在香港的姨太太病重,要去照顾一下。”陈诚知道这是马鸿逵想跑,但却没有说破,只是叹了口气,然后签发了准许离开台湾的特别通行证。 1950年,国共内战刚消停不久,台湾的气氛却依然紧绷。曾经横扫西北的军阀马鸿逵找到陈诚,说自己得去香港照顾病重的姨太太。可陈诚心里清楚,这不过是马鸿逵想溜的借口。奇怪的是,他没戳破这层窗户纸,只是叹了口气,就签了特别通行证放人走。 马鸿逵不是啥小角色。这位回族军阀早年在西北呼风唤雨,靠着家族势力和军事手腕,控制着宁夏一带。他跟国民政府的关系说不上铁板一块,但也不算离心离德。抗战时期,他带着部队打过日本人,算是立了功。可到了1949年,国共大战大局已定,马鸿逵的日子不好过了。共产党步步紧逼,他带着残部退到台湾,心思却没安定下来。 再说陈诚,他是蒋介石的得力干将,1949年后在台湾当起了“行政院长”,负责稳住局面。这时候的台湾,百废待兴,外有共产党的威胁,内有各种派系的暗流。陈诚得盯着军政大事,还得防着那些靠不住的老家伙。马鸿逵找上门时,陈诚手里攥着实权,但也得掂量每一步的轻重。 1950年,马鸿逵跑到陈诚面前,说自己在香港的姨太太病得不轻,得过去照顾。这话听起来挺人情味儿,但搁在那个年头,谁信啊?马鸿逵不是啥深情款款的人,他手底下的人早跑得差不多了,自己在台湾的地位也尴尬得很。香港那时候是英国的地盘,离大陆近又相对自由,去那儿显然是想给自己留条后路。 陈诚也不是傻子。他跟马鸿逵打过不少交道,知道这老狐狸的底细。姨太太病重?八成是编的。可陈诚没翻脸,也没多问,只是叹了口气,签了张特别通行证。有人可能会问:这不等于放虎归山吗?其实不然。陈诚心里有自己的算盘。马鸿逵在台湾没啥实权,留着他反而是个麻烦。放他走,既能甩包袱,又不至于撕破脸。何况,马跑了也翻不起啥大浪。 马鸿逵拿到通行证后,果然去了香港,后来辗转到了美国,彻底退出政治舞台。他在海外的日子过得还算滋润,靠着早年攒下的家底,活到了1970年。有人说他跑得聪明,也有人说他没骨气,抛弃了曾经的部下和地盘。 对台湾来说,马鸿逵走人影响不大。他走了,少了个不稳定因素,陈诚也能把精力放在更要紧的事上,比如整顿军队、稳住经济。往大了看,这件事反映了当时国民党内部的复杂局面。内战失利后,不少人各怀心思,有的选择死扛,有的像马鸿逵一样找机会开溜。 这事放进1950年的大背景里,更有意思。那年头,共产党刚建国,国民党退守台湾,双方还在军事和外交上较劲。马鸿逵跑路虽是个小插曲,却透着乱世里人性的真实一面——谁不想给自己留条活路呢?陈诚的选择也挺耐人寻味,他放手与其说是仁慈,不如说是现实。 写到这儿,我突然觉得这故事挺像咱们平时聊天的八卦。马鸿逵这家伙,表面上说得可怜兮兮,背地里早打算好了退路;陈诚呢,看着严肃正经,其实心里门儿清,就是懒得跟他较真。这种人跟人之间的博弈,现在想想还挺有味道。