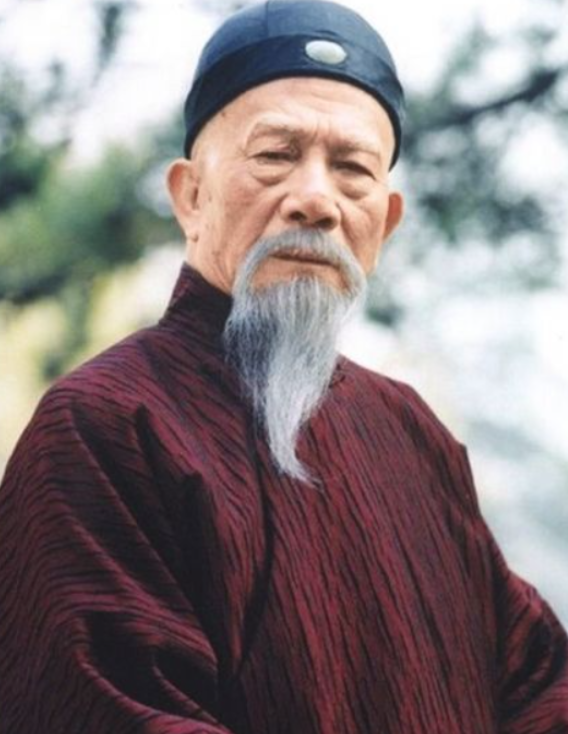

李鸿章访美:中西碰撞下的晚清缩影 1896年,晚清重臣李鸿章访美,想秀一波中国风,特意穿上太后赐的黄马褂,结果一下船,在西装革履的美国人中间成了“另类”。这趟访美之旅,可不仅仅是简单的文化差异闹剧。

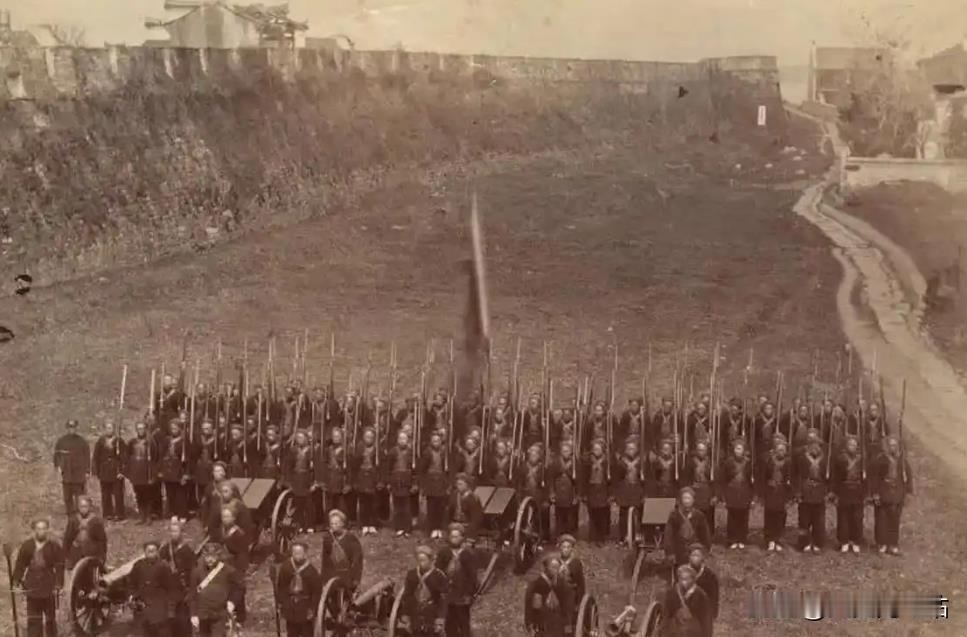

李鸿章先赴俄参加沙皇加冕礼,后漂洋过海到美国。他一生致力于洋务运动,想让大清跟上西方步伐,此次访美正是他实地考察西方文明、思索中国出路的契机。到纽约时,场面热闹,礼炮轰鸣、名流云集,可他这身传统行头却与周围格格不入。

纽约的高楼大厦、电梯等,让他真切感受到中西差距。他推动的工业化项目,在国内算大手笔,但与美国相比,技术和规模都差了一大截,思想制度更是落后。访美期间,他接受《纽约时报》采访,批评《排华法案》,直言看不懂美国多党制,还邀请美国资本来华投资,前提是听清政府安排,既有对国家落后的焦虑,也有借西方力量振兴中国的念头。

然而,回国后的李鸿章日子艰难。1901年,他被迫签订《辛丑条约》,条款苛刻,中国主权受损,他满心憋屈,身体也垮了,不久便吐血去世。他搞洋务运动想救国,却因清廷腐朽和外敌压迫,被骂成卖国贼。当时洋务运动成果与问题并存,西方列强环伺,清政府内部反对改革,他出国考察既想学习,也想展示中国态度,却只感受到技术落后和文化隔阂。

李鸿章访美虽未成功改变大清命运,但他带回的见闻和想法,让部分人开始反思中国道路,他在《纽约时报》的言论也为后人留下线索。这趟旅程,是中西文化碰撞,更是晚清挣扎与无奈的缩影。大家怎么看李鸿章?觉得他的努力白费了吗?欢迎评论区聊聊!