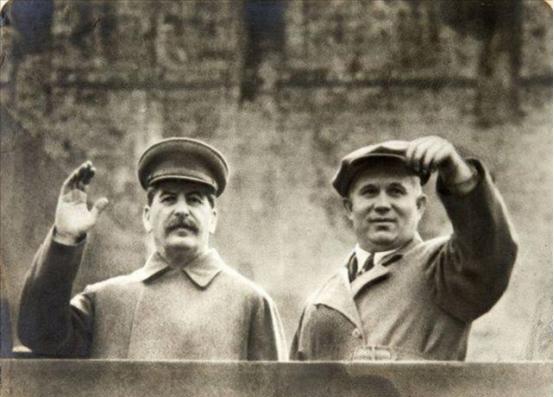

1943年,赫鲁晓夫儿子被判枪决,他为救儿子竟两次向斯大林下跪,尊严尽失。但最终儿子依旧被枪毙,赫鲁晓夫悲痛欲绝,他下定决心要报复斯大林! 赫鲁晓夫的政治生涯可以说是从斯大林的支持中起步的。 在苏联政坛风云变幻的年代,他得以迅速崛起,与斯大林对他的赏识密不可分。 特别是在“大清洗”那段极端高压的历史时期,赫鲁晓夫展现出雷厉风行、不留情面的执行力,这种狠劲正合斯大林心意。 斯大林喜欢那种执行命令绝不打折、手段果断的人,而赫鲁晓夫恰好就是这样一位“办事干净利落”的干部。因此,他很快从地方一级的领导岗位被提拔到更高的位置,最终成为乌克兰共产党第一书记。赫鲁晓夫也非常清楚自己能获得提拔靠的是谁,对斯大林的“知遇之恩”格外珍视。 他在公开场合对斯大林的歌功颂德近乎到了夸张的地步。 赫鲁晓夫凭借这种极具分寸感的表态方式,成功赢得了斯大林的信任,并顺利跻身核心领导层,成了他身边的亲信之一。 令人意想不到的是,这位曾经口口声声称颂斯大林的“忠臣”,在后者去世后却率先掀起了肃清个人崇拜的风暴。 苏德战争打响时,赫鲁晓夫已稳坐乌克兰共产党中央第一书记之位,身为高级干部的他不仅要处理繁重政务,也密切关注前线局势。 而他的儿子列昂尼德·赫鲁晓夫,20多岁已是苏联空军的一名中尉飞行员,被派往战场执行任务。 列昂尼德继承了父亲的胆识和刚强性格,但私底下却生活放纵,极其嗜酒,性格冲动。在部队中,他因酒后惹事生非多次被上级批评,甚至卷入打架斗殴事件。每次遇到麻烦,赫鲁晓夫总能利用自己的关系为他摆平,父亲的“护犊心切”早就传入了斯大林的耳朵,引起了他的警觉。 这一次列昂尼德闯下了滔天大祸。 在一次酒后打闹中,他在嬉笑中拿出手枪“开玩笑”,结果误杀了一名海军士兵。这起性质恶劣的事件很快传回莫斯科,赫鲁晓夫第一时间得知消息,心如擂鼓。他深知,在斯大林的体制下,任何涉及人命的案件都绝非小事,尤其发生在军中,更是动摇军纪的大忌。 当天夜里,赫鲁晓夫火速从前线赶回莫斯科。他请求与斯大林面谈,希望能为儿子求得一线生机。走进克里姆林宫那间灯光阴沉的办公室,他看到斯大林正坐在书桌后,神色冷峻,不发一言。赫鲁晓夫紧张地深吸一口气,低声叙述事情经过,话语中满是小心翼翼。 他一边说,一边试图从斯大林的表情中捕捉到一丝情绪的波动。 但斯大林神情漠然,始终没有打断他。眼看情况无望,赫鲁晓夫情绪彻底崩溃,泪水顺着脸颊滑落,从低声抽泣演变为放声痛哭。他哽咽着哀求:“孩子还年轻,若必须受惩罚我认了,但求您给他一条生路,不要处死他。” 尽管话说得冷酷,但或许是念及赫鲁晓夫这些年来的忠诚和苦劳,斯大林最终还是决定将列昂尼德从死刑改为“戴罪立功”,将其发配至苏联北方最危险的战区服役——那里气候严酷、战斗惨烈,被视为几乎无生还可能的地方。 赫鲁晓夫虽未如愿挽救儿子的命运,但仍不死心。 他四处托关系,将列昂尼德调入了战绩辉煌的歼击机飞行大队,希望他能在空中战斗中立下战功,替自己赎罪、重获机会。可惜,这一切只是短暂的喘息。 命运并未因为赫鲁晓夫的卑微与求情而改写,真正的悲剧还在前方等着他们父子…… 列昂尼德到了北方前线,并没像他爹想的那样改过自新。 1943年库尔斯克会战,他驾机被德军击落,人机都落到了德国人手里。 为了不受皮肉苦,他不仅投降,还帮着德国人搞反苏宣传,签反苏声明,嘲讽斯大林。这在战时,简直是把苏联的脸丢到了全世界,政治影响极坏。 斯大林听了大发雷霆,马上下令不惜代价抓回列昂尼德审判。 最终,赫鲁晓夫机关算尽,脸也丢光了,还是没能把儿子从鬼门关拉回来。 列昂尼德因投敌叛国罪被判枪决。 1943年,斯大林在一纸命令上签下了列昂尼德的死刑。 据传,他唯一表现出的“宽容”,就是允许赫鲁晓夫在刑场外远远看了儿子的遗体最后一眼。 那一刻,年过半百的赫鲁晓夫站在风雪中,眼神凝视着冰冷僵硬的尸体。 那一天,仇恨的种子悄然埋进他的内心深处。 多年后,斯大林去世,赫鲁晓夫借机展开了权力的角逐。凭借多年的政治积累与人脉网络,他最终攀上了苏联最高权力的位置。 等待已久的他终于找到了发泄积怨的出口。他着手清算过去,系统推翻斯大林树立的神圣形象——曾被捧为“人民之父”的领袖,被赫鲁晓夫当众斥为“冷酷的独裁者”。 作为“最后的清算”,赫鲁晓夫亲自为列昂尼德“平反昭雪”,不仅抹去其过去所有的污点,还追授“卫国战争烈士”的称号。 仿佛那位曾被判为叛国者的儿子,从未有过污点,从未遭受凌辱。 参考资料: 被国人误读45年的真实赫鲁晓夫,凤凰网