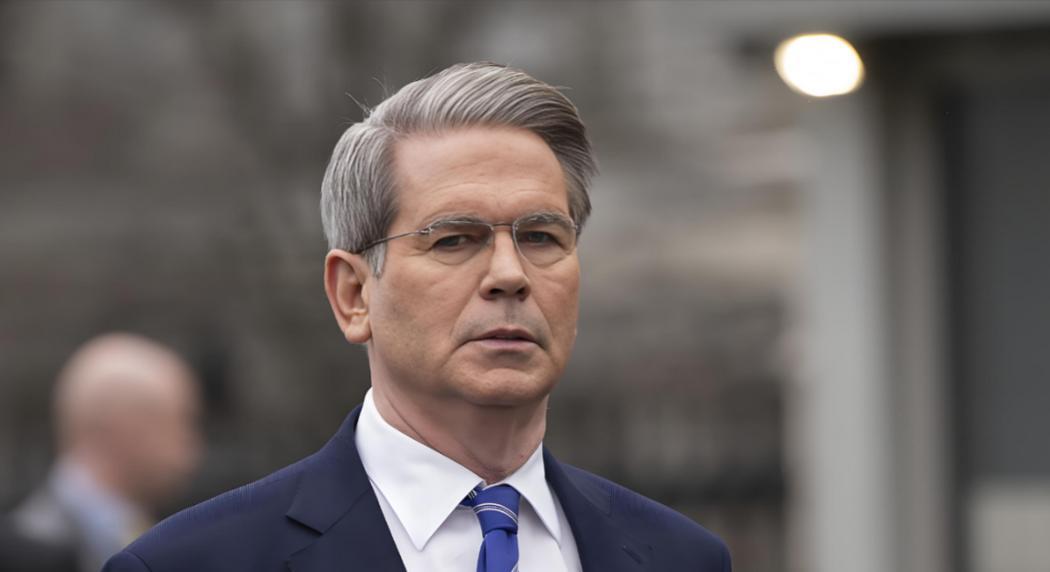

美国财长贝森特向中方公开喊话,如果双方的贸易协议没有在90天内签订,那么美方就不再客气,所有的关税比例,都将恢复到4月初的水平。 为什么贝森特突然紧迫到为谈判划定三个月的“最后期限”?事实上,美国经济面临的压力正在逐渐累积,过去一年,美国政府财政赤字持续扩大,国债总额屡创新高,关税政策虽然能收获可观的直接收入,但这并不意味着美国就走上了财政宽裕的康庄大道。 多家权威经济数据都显示,关税的附加效应远大于账面数字:美国企业面临更高成本,最终只能把这部分负担转嫁给消费者,消费者手里要花的每一分钱都变得更贵,物价上涨直接推高了美国的通胀指数。 新的关税轮番上阵之后,相当于美国经济每年要多扛上几千亿美元的成本压力,对普通家庭和中小企业来说无疑是一种“隐形税”。 美国政府一边想压制中国产业竞争,一边又希望本土企业能够自我消化高昂成本,但现实并没有完全如他们设想那样顺利,很多美国企业发现,供应链转移并不是简单把工厂搬回去就能完事,要么找不到能与中国比肩的供应商,要么是新供应来源价格更贵、交付更慢。 这样一来,美国本土的制造业、科技业都被拖慢了步伐,不少企业选择削减投资、减少用工,担心前景不明,有些甚至开始提前布局海外市场而非回流美国本土,这种趋势让美国就业市场受到间接冲击,引发了更广泛的社会焦虑和不安全感。 美国消费者也很快感受到了这种变化,日常生活中所需的电子产品、家用设备、甚至普通服装鞋帽,价格逐步上扬,尤其是在通胀压力本就高企的情况下,关税引发的连锁反应更加突出。 大量行业协会和市场研究机构一再强调,打关税战最受伤的其实还是本国普通消费者和企业,美国经济一年接一年反复为此买单。 在国际层面,这一系列关税动作也对美国形象、市场吸引力产生了意想不到的负面效应,部分美国企业对持续不断的政策攻击感到不安,部分合作伙伴和投资者对美国市场的不确定性感到担忧。 全球供应链重构导致的成本增加和交期延误,最终压缩了美国自身的经济增长空间,国际评级机构频频下调美国经济增长预期,原因之一就是持续不断的高压关税搅乱了全球经济格局,美国企业和消费者一起承担着这笔“额外账单”。 所以在这个节点上,贝森特提出的90天谈判时限,其实反映了美国现实困局,再拖下去财政赤字可能继续扩大,经济的恢复步伐会被进一步拖慢,加上即将进入新的总统选举年,经济稳定成为了各方最关注的核心问题。 关税这个“杀手锏”,现在既像是谈判桌上的强硬威慑,也像是一种不得已而为之的被动选择,美国政府需要的是短期内财政收入和经济信心的提振,而目前除了对外极限施压,似乎没有更好的办法。 无论美国怎么提高关税、加大谈判力度,都不可避免地要共同承受经济阵痛,持续的冲突只会让自己的财政和经济出现更多风险,呼唤合作与理性才是更为持久的解决路径。 美国现阶段的极限操作,背后更多是一种内忧外患下的现实焦虑,如果没有实质性突破,经济压力和政策瓶颈会继续积累,时间窗口一旦关闭,真正受到伤害的,恐怕依旧会是美国本身。