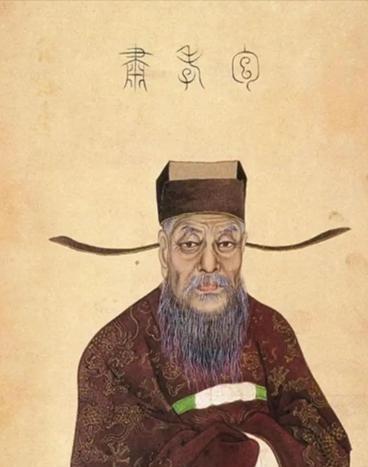

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 包拯为官一生,可谓是两袖清风、大公无私、一身正气,刚正不阿! 提起他的名字,人们第一时间就会想到“包青天”这个称呼。 这个称呼既是人们对包拯的尊敬,又是称赞。 他的传奇故事早就传遍大江南北,令人津津乐道。 尤其是做官的故事,最让人流连忘返,即使过了很多年,也不曾忘记。 1027年,包拯凭借着数年的努力和坚持,考上了进士。 自那以后,他就走上了做官的道路。 起初,包拯也不过只是一个小官,但他从来都不会被职位高低蒙蔽双眼。 对于他来说,有多大的能力承担多大的责任,做官不求职位高,只望为有需要帮助的人伸张正义,办实事。 正是因为包拯不畏强权、正气凛然,所以他才会在做官道路中越走越顺,不断升官。 从知县到监税再到枢密副使,不论在哪个位置,他都会将初心放在第一位,从不做超越底线的事情。 为官多年,包拯始终坚定着自己的信念,秉持着公平公正。 即使是有权有势的人,他也不曾害怕事后被报复,将一视同仁记在心中。 包拯不知解决了多少民事纠纷、严加错案,还无辜之人一个清白。 除此之外,他还有胆量与贪官硬刚。 要知道,贪官要么权势滔天,要么背后有人,贪了这么多年都没有人敢揭露,足以证明背后充满惊涛骇浪。 所以,有很多为官之人都会想着多一事不如少一事。 包拯却是一个例外。 他始终认为,自己应该对得起这份工作。 因此,包拯在担任监察御史、知谏院的时候,先后弹劾了张可久、任弁。 他们两人的权力不容小觑。 但在包拯看来,不论是谁,只要犯罪,就应该受到处罚。 只有这样,才对得起公平公正二字。 正是因为一个又一个案件,他深受百姓的爱戴,每一个百姓提起他都赞不绝口。 而在1062年的时候,包拯永远闭上了双眼。 此事传来,老百姓们悲伤欲绝,哭得稀里哗啦。 他们都觉得,包拯一走,就没有人在替他们做主。 可惜,人终有生老病死。 相较于包拯离世,他临终前的遗言成为了令人瞩目的奇事。 弥留之际,包拯特意叮嘱女婿文效,待他死后准备21口棺材,分别从7个城门出去,去往不同的城市。 文效本来还不理解,可随着包拯的叹气,他这才明白,这个做法看似迷惑,实则是散出去的烟雾弹。 不为别的,只因包拯为官多年被很多人记恨,弹劾了不少贪官,大多都是高门大户。 所以,他才出此下策。 出葬那天,路的两边全都是人,都来给包拯送行。 有的眼泪直流,有的静静地站在那里,只为看他最后一眼。 而就在这时,百姓们突然看到21口棺材,分别朝着七个城门浩浩荡荡地出发。 他们并不明白包拯此举何意。 就在这时,有人提出,包拯大人这是不想让人知道他究竟葬在哪里。 因此,包拯的坟墓在哪成为了一个谜题。 直到九百多年以后,合肥文物部门对包拯墓地进行清理,大家才知道,他被葬在了合肥。 合肥,是包拯出生的地方,成长的地方,更是他暗暗发誓,一定要成为好官的地方。 所以,他最终选择落叶归根,在梦开始的地方为这一生画上了完美的句号。 “开封有个包青天,铁面无私辨忠奸”! 包拯用一生向大家诠释了什么是铁面无私,明察秋毫。 虽然他已经离去已久,但是他的清廉和公正会永远留在这个世界。 主要信源:(安徽日报——合肥有个“包青天”!)