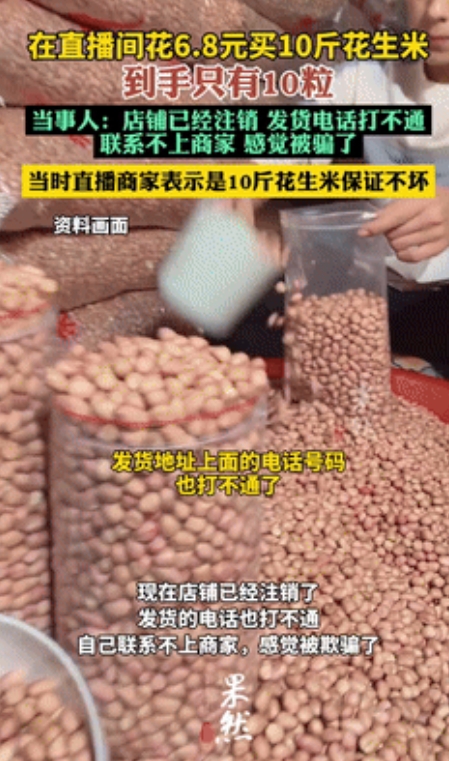

太坑了!上海,一女子花6.81元在某直播间买了10斤花生米,主播说保证不会坏,可花生米到了后却只有10颗,女子拨打发货单上卖家的电话,发现电话打不通了,店铺也注销了,女子这才意识到自己被骗了。网友:没说清楚,发的是种子,自己种下去,秋后收10斤 当卞女士拆开那个轻飘飘的快递盒时,十粒花生米从包装袋里滚落出来,在桌面上发出细微的声响。 据齐鲁晚报·果然视频5月26日的报道,直播间里主播信誓旦旦的十斤花生米,保证不坏还回荡在耳边,而眼前这一幕却像一盆冷水浇灭了她的期待。 6.81元的薅羊毛狂欢,最终成了商家精心设计的骗局,店铺注销、电话空号,连维权都成了奢侈。 这场闹剧背后,是直播电商中屡见不鲜的低价引流套路。商家用超大字体标注10斤,却在角落用蚂蚁大小的字注明每份10粒;打着助农清仓的旗号,实际发货时却偷换概念,甚至直接卷款跑路。 平台客服的回应更显无奈:这类商品是引流款,规则解释权被商家玩弄于股掌之间。而像卞女士这样的消费者,往往因单笔金额小、维权成本高,最终只能自认倒霉。 这起事件中,有人调侃6.8元买10斤花生米,本就是天方夜谭,但问题的核心并非消费者是否贪心,而是商家利用信息差和人性弱点实施的欺诈行为。 市场经济的基础是诚信,而直播带货的即时性、冲动消费特性,恰恰成了无良商家的温床。 从法律层面看,这种行为已涉嫌虚假宣传和消费欺诈。但更值得反思的是平台监管的缺位。 若平台对商家资质审核流于形式,对文字游戏睁一只眼闭一只眼,甚至纵容打一枪换一店的操作,最终损害的不仅是消费者权益,更是整个电商生态的公信力。 消费者能做的,是保存交易记录、直播录屏等证据,通过平台投诉或12315维权。 但治本之策仍需多方合力:平台应压实主体责任,建立商家信用黑名单;监管部门需对价格欺诈精准打击,提高违法成本。 而消费者也应理性消费,对远低于市场价的诱惑多一分警惕,毕竟,世上没有免费的午餐,也没有0.68元一斤的花生米。 卞女士的十粒花生米,或许只是网络消费江湖中的一粒沙,但它折射出的却是亟待规范的行业乱象。当家人们成了割韭菜的代名词,直播带货的狂欢还能走多远?

信源:齐鲁晚报·果然视频 2025-5-26

![多哈吉祥物太有戏了!搂着大头合影,还各种祝贺[捂脸哭]。大头特别是那个头上带圈的男](http://image.uczzd.cn/12256888544353658267.jpg?id=0)