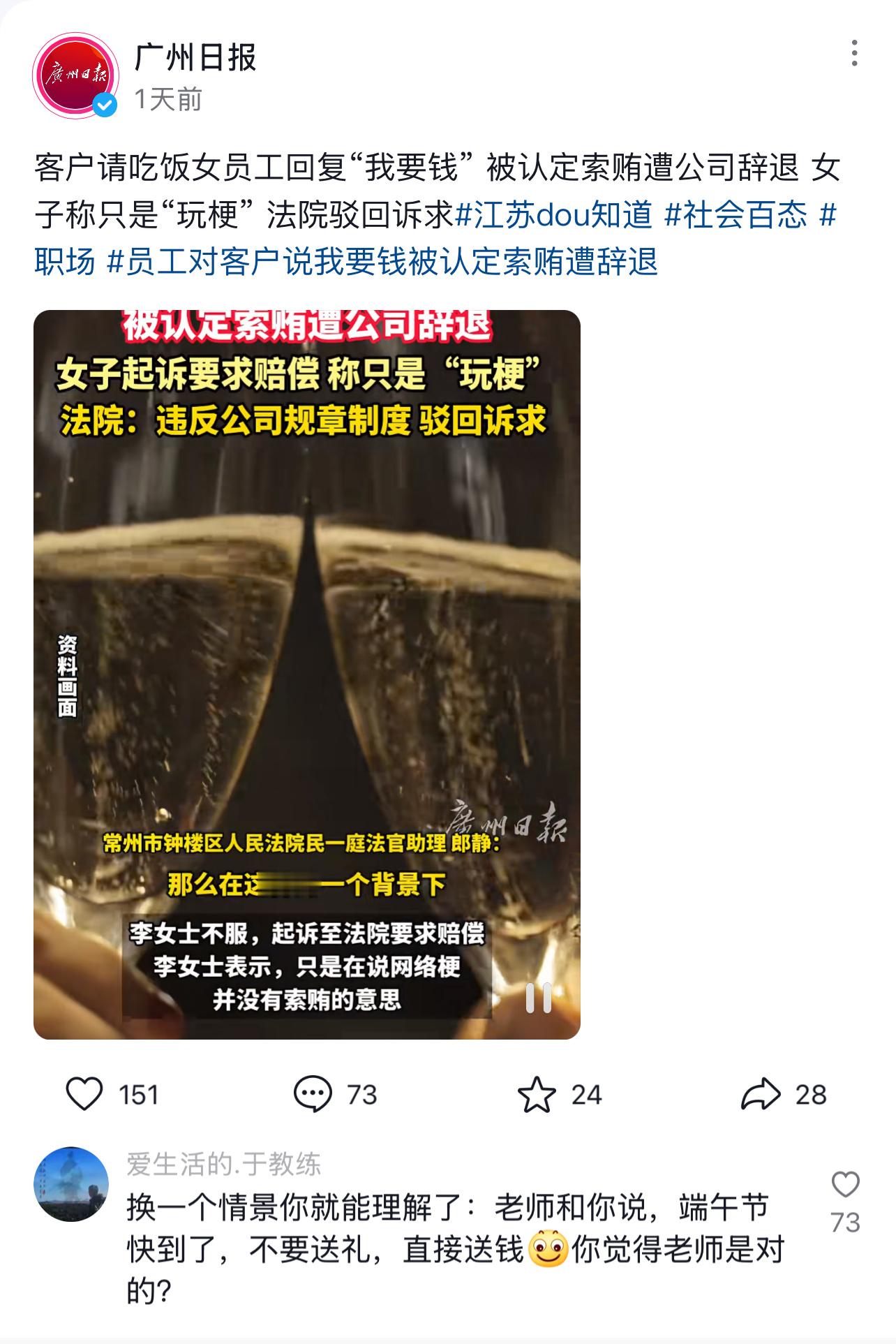

1960年,苏联违约,召回了在华科学家。临走时,一苏联专家悄悄告诫核研所:“你们有王就够了,他是核武研究专家,即便我们离去也无妨。”

莫斯科郊外杜布纳联合原子核研究所的暖气片滋滋作响,王淦昌的钢笔尖在实验记录本上划出最后一道数据线。

窗外西伯利亚寒流裹挟着雪粒拍打玻璃,他刚完成的反西格玛负超子论文墨迹未干,苏联《自然》杂志的赞誉已传遍实验室。

此刻谁也不会想到,这份让国际物理学界沸腾的成果,竟成为中苏决裂前的最后绝唱。

北京发来的加密电报藏在《真理报》夹层,钱三强的字迹刺破伪装:"祖国需要您,即刻归国。"

王淦昌凝视着实验室里价值百万卢布的粒子加速器,想起三年前初到苏联时,赫鲁晓夫曾拍胸脯保证"核技术共享"的豪言。

此刻这些精密仪器正被贴上封条,如同中苏友谊的残片即将装箱运回西伯利亚。

他撕碎诺贝尔奖提名推荐信,将半生积累的科研笔记锁进铁柜,这些注定要成为克格勃档案室的尘埃。

怀来燕山脚下的军用帐篷里,化名"王京"的科学家正用搪瓷缸搅拌炸药。

西北风卷着沙粒穿透帆布缝隙,在计算稿纸上铺出金箔般的颗粒层。

苏联专家撤离时留下的爆轰模型残缺不全,王淦昌独创的"真空浇注法"让国产炸药密度突破临界点,工兵铲搅拌出的褐色浆体在模具中凝固成完美锥体。

某次意外泄露的放射性物质染蓝了防护服,他推开年轻研究员:"我这把老骨头够本了,你们留着看蘑菇云升起。"

新疆马兰基地的夜空划过流星,王淦昌裹着羊皮袄蜷缩在观测坑。

怀表指针指向凌晨三点,他摸出珍藏的柏林大学校徽,1934年拒绝德国高薪聘任时,导师迈特纳赠送的饯别礼。

此刻这枚铜质徽章与起爆器线路相连,将成为见证历史的特殊引信。

当倒计时归零的瞬间,比太阳亮千倍的火球撕破夜幕,冲击波掀翻了他珍藏多年的玳瑁眼镜,镜片裂纹里倒映着整个民族的泪光。

青海金银滩的帐房里,王淦昌用放大镜审视着比头发丝细百倍的氘化锂部件。

苏联撤走全部铀浓缩设备后,他带领团队在算盘和手摇计算机上重构热核反应方程,独创的"于敏构型"让氢弹体积缩小到能装进轰炸机舱。

试验前夜,他在工作手册扉页写下:"若得此身长报国,何须青史留虚名。"

这句话后来被刻进221厂遗址纪念碑,与戈壁胡杨共同守望共和国的黎明。

天山深处的坑道弥漫着硝烟味,69岁的王淦昌匍匐检查第三次地下核试验的传感器。

放射性尘埃沾染的白大褂下,藏着女儿寄来的毛衣,十七年隐姓埋名,五个子女的婚礼请柬都积压在研究所保密室。

当震波数据传回指挥部的瞬间,他摸出珍藏的清华毕业照,对着泛黄相纸上1929年的自己喃喃道:"先生,这盛世如您所愿。"

酒泉卫星发射中心的观礼台上,92岁的王淦昌轮椅扶手微微颤动。

长征火箭拖曳的尾焰划过以他命名的小行星轨道,将"神舟"送入苍穹。

当年苏联专家那句"你们有王就够了"的回响,此刻化作航天器金属外壳上的反光,在同步轨道编织出无形的核盾牌。

他闭上眼,仿佛又回到杜布纳实验室的雪夜,粒子对撞的火花与戈壁滩的蘑菇云在时空中交织成永不消逝的星光。