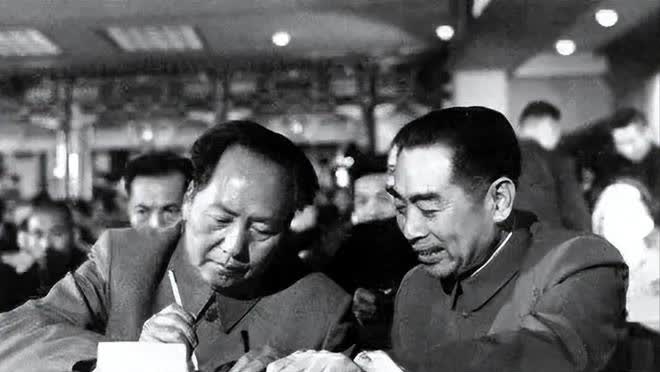

主席疑惑:为何总理多年未回故乡? 1964 年深秋的午后,中南海菊香书屋里,毛主席放下钢笔,打破了惯常的工作节奏,向周恩来总理发问:“恩来,你参加革命四十五年了,淮安离南京不过二百里地,怎么十五年都没回去看看呢?” 周恩来总理深知主席的问题必有深意。他停下整理会议纪要的动作,沉思片刻后说:“主席,有些原因您可能不太清楚。我并非不想回,而是不能回啊。” 结论前置:为免亲属及故乡受特殊对待,总理不回故乡 周恩来总理一生对故乡淮安情深意笃,但他却刻意回避回乡。他曾说:“我那个家暂时不要回去。我是封建家庭出身,回去的话,即便不见亲戚,他们也可能拿我的名字到处吹嘘,给地方带来压力。” 反向论证:若总理回乡,或给亲属及地方带来困扰 1946 年,国共谈判陷入僵局。当时在南京梅园新村,周恩来总理站在阁楼上向北眺望,思念着故乡淮安。警卫员小张听到他用淮安方言喃喃自语:“三阿婆门前的石榴树,该有碗口粗了吧?” 当代表团成员提议趁谈判间隙回乡省亲时,他却拒绝了,说:“我要是回去,老家亲戚怕是要被特务盯上三个月。” 当时,淮安虽是解放区,但蒋介石迟早要打内战,周恩来总理的周家、外婆的万家都是名门望族,他若回去,亲戚可能会遭到国民党反动派的迫害。当时苏皖边区政府正在搞土改,他回去会让亲戚因与他的关系给土改带来困难,还会给地方各级领导增加安全保卫和接待工作的麻烦1 。 正向佐证:总理处处为故乡考虑,避免特殊化 新中国成立后,总理也始终坚守原则。有一次,总理专机从淮安上空掠过,机组人员降低飞行高度,他却拉上舷窗布帘,说:“底下正在春耕,飞机太响要惊着老乡。” 淮安遭遇旱灾时,他批了三十台抽水机支援故乡,却划掉了自己的名字。1958 年冬,淮安县政府送来一筐文楼汤包,他询问乡亲口粮情况后,让秘书退回,还留便条要求按中央标准执行粮食定量,不可因他破例。 这里似乎存在一个矛盾:总理如此关爱故乡,却又为何不回乡呢?其实,这正体现了他的大公无私。他关爱故乡是在不影响工作、不破坏原则的前提下,以不特殊化的方式进行。他深知自己的身份特殊,回乡可能会引发一系列特殊待遇,这与他的原则相悖。 再看另一个例子,1965 年春节前夕,周恩寿得知周恩来要平掉淮安祖坟,提出专程回故乡料理此事,既为哥哥分忧、带头移风易俗,又能实现探望故乡的愿望。但周恩来拒绝了,他让侄儿周尔萃回去办理,因为周恩寿是周恩来的弟弟,回去会惊动地方领导,影响工作且造成浪费1 。 从一些数据对比来看,新中国成立初期,仅一两年间,就有不少于 100 人自称是周恩来的亲戚来敲西花厅的大门1 。这说明如果周恩来总理回故乡,可能会有更多亲戚以此寻求特殊照顾,这是他不愿看到的。 有一次,周恩来在为北京市高等学校应届毕业生所作的报告中提到:“我参加革命时,亲戚都不来找我。解放后,我当了总理,都来了。” 他深知封建家庭出身的背景,若自己回乡,即便不见某些亲戚,也可能被他们利用名字获取特殊待遇,给地方施压1 。 1972 年确诊膀胱癌后,医疗组建议去扬州疗养,周恩来对着地图上近在咫尺的淮安看了许久,最终选择留在北京。他一生都在为国家和人民无私奉献,即便在生命的最后时光,也不愿因自己给故乡带来任何麻烦。 1976 年 1 月 15 日,当百万人伫立长安街送别灵车时,淮安老宅的井台上摆满了从全国各地寄来的白花。这一幕,是人民对总理的爱戴与怀念,也仿佛是故乡在默默回应着总理深沉的爱。有位红领巾在吊唁信里写道:“周爷爷,我替您摸了驸马巷的老砖墙,阳光照在上面特别暖和。” 这些信件被邓颖超转赠淮安纪念馆,与周恩来少年时临的字帖遥相呼应,见证着总理与故乡割不断的情感纽带。 从现象扫描来看,周恩来总理对故乡的态度看似矛盾,他既深情牵挂,又刻意疏远。但通过异常捕捉和归因分析可以发现,他是为了坚守原则,避免亲属和故乡因自己获得特殊照顾,始终将国家和人民的利益放在首位。这就是周恩来总理,一位伟大的无产阶级革命家,他用一生诠释了什么是大公无私,什么是为人民服务。