有人向粟裕反映,叶飞对胶东团各种刁难,找茬给粟裕出气。粟裕起初还挺惊讶,但他相信叶飞的人品,反问:你信吗。

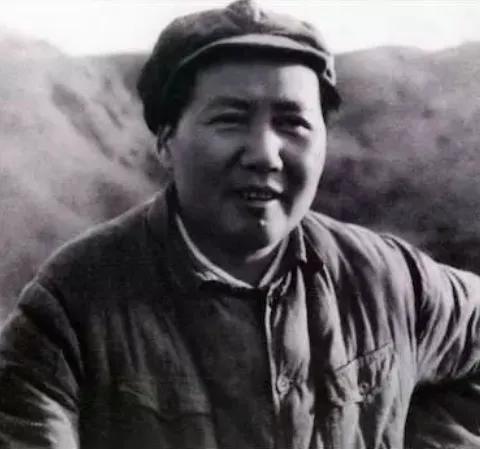

1947年的一天,华野副司令员粟裕正在处理军务,一位同志匆匆前来,说有要事相报。这位同志声称,一纵司令员叶飞对新编入的胶东团百般刁难,似乎是为了给粟裕出气。粟裕听后先是一愣,随即露出了意味深长的笑容,反问道:"这样的事情,你信吗?" 这件看似简单的问询背后,其实牵扯出了一段鲜为人知的往事。要理解这个问题,还得从几个月前的孟良崮战役说起。在这场著名的战役中,粟裕采用了一种被戏称为"耍龙灯"的战术,不断调动华野主力部队,以迷惑国军。这个战术虽然最终证明是正确的,但在执行过程中却引发了一些争议。 当时,很多基层指战员都在抱怨频繁调动带来的疲惫。他们编了顺口溜说陈司令的电报不断,战士们的脚板不停。虽然表面上说的是陈毅司令员,但团级以上的指挥员都心知肚明,这些调动命令其实来自粟裕。在一次重要的战术部署中,九纵司令员许世友就因为对调动安排有异议,与粟裕产生了争执。争执中,许世友用力地挂断了电话,这件事后来被传为"摔电话事件"。

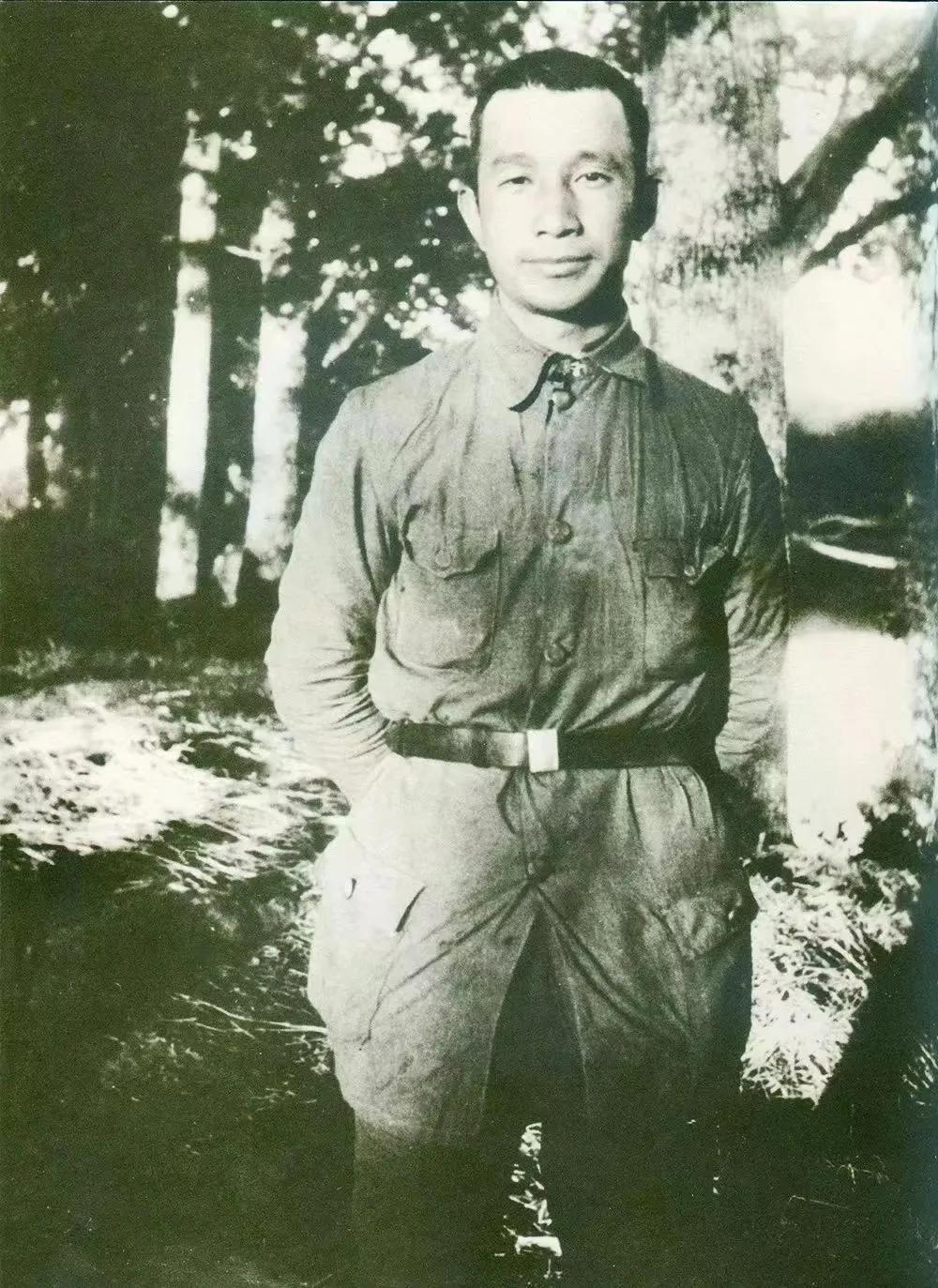

许世友"摔电话"一事传开后,整个华野的气氛多少受到了一些影响。正是在这样的背景下,胶东团的整训工作开始了。这支部队原本隶属于许世友领导的胶东军区,在莱芜战役后被编入叶飞的一纵。因为种种原因,叶飞对这支部队采取了一系列严格的整训措施,这些措施在当时引发了不少议论。 一些人开始将叶飞的整训行动与之前的"摔电话事件"联系起来,认为这是叶飞在替粟裕出气。但作为一个久经沙场的统帅,粟裕深知叶飞的为人,也清楚整个事件背后的真相远比表面看到的要复杂得多。 1938年1月,叶飞将军带着革命的使命从闽东下山,前往福州,意图与国民党展开一场关乎抗日大计的谈判。那个时刻,整个社会都笼罩在一场前所未有的危机中,战火肆虐,敌人越来越强大,如何齐心协力,联合起来抗击外来侵略,成为了所有政治力量必须思考的问题。而此时的叶飞,身着一袭由缴获的国民党军服改制的衣衫,身影坚定、目光如炬,仿佛从一段悠远历史走来,带着一种从容不迫的气质。 当他走进福建省政府大楼,站在陈仪面前时,国民党的这位地方领导不禁露出惊讶之色。陈仪抬眼打量着眼前的叶飞,似乎有些不敢相信。最终,他轻声问道:“你就是叶飞?”而叶飞淡然回应,简洁明了,却带着几分自信:“是呀。”陈仪的惊愕似乎还未完全消失,他接着说道:“你是个书生嘛!”这番话中带着几许疑惑,似乎陈仪并未把叶飞的形象与他所听闻的英勇战士的形象完全对接起来。 这种反应其实并不令人意外。作为一名革命军人,叶飞不仅以其卓越的军事才能著称,更因其思想活跃、个性鲜明而备受关注。那时的他,依旧保持着知识分子的风度,思想锋锐而深邃。这也许正是陈仪惊讶之处:一位眼中闪烁着智慧光芒的军人,究竟能在动荡的时代中扮演怎样的角色? 当天晚些时候,陈仪举办了一场宴会,接待了双方的谈判人员。而叶飞身穿那件特别的军装,步入宴会厅的那一刻,显得格外引人注目。这件衣服原本属于国民党军保安旅的旅长,叶飞将其穿上,可能带着几分“身份交换”的意味,他不畏讽刺,目光坚定,表现出一种与环境格格不入的自信。即便国民党军队中的一些高级将领对此不太满意,内心充满不快,但也只能默默忍耐。对于叶飞而言,这不仅仅是一次简单的外交活动,而是一场将个人气节与国民党那一层次的权力体系进行某种程度较量的博弈。 叶飞将军的思想独特,前卫且具有启发性,体现在许多方面,尤其是他对文化的宽容和创新。几十年后,海军文工团的歌唱演员苏小明以一首《军港之夜》在全国范围内走红,然而,她的歌声却引起了某些保守势力的不满。批评者认为这首歌过于“靡靡之音”,不符合严肃的革命歌曲标准。总政和相关部门更是多次发声,表示这种风格的歌曲不应在部队演唱。 然而,叶飞将军以一种超越时代的眼光,打破了这种僵化的思维。他通过一场演出,亲自了解了《军港之夜》所传递的情感,并在病房中接见了海政文工团的领导和苏小明。他明确表示,这首歌真实地反映了部队的生活,有海味和兵味,这是一种不错的创作。他进一步指出,革命歌曲不必局限于进行曲和口号,表现形式的多样性同样能够传达深刻的思想和情感。叶飞的这一表态为《军港之夜》的风波画上了句号,也为音乐创作在革命文化中的自由与包容性留下了空间。 叶飞不仅是个军人,还是个严父。他对自己子女的要求非常严格,尤其是在生活和事业选择上。他和妻子共同制定了三条家规,要求子女立足国内,追求个人成长,不依赖父母的影响力在商业领域谋利,更不允许为了私人利益与海外华侨建立不正当关系。这样的家规不仅体现了叶飞的家风,也显示了他对家人所肩负的社会责任与时代使命的深刻理解。