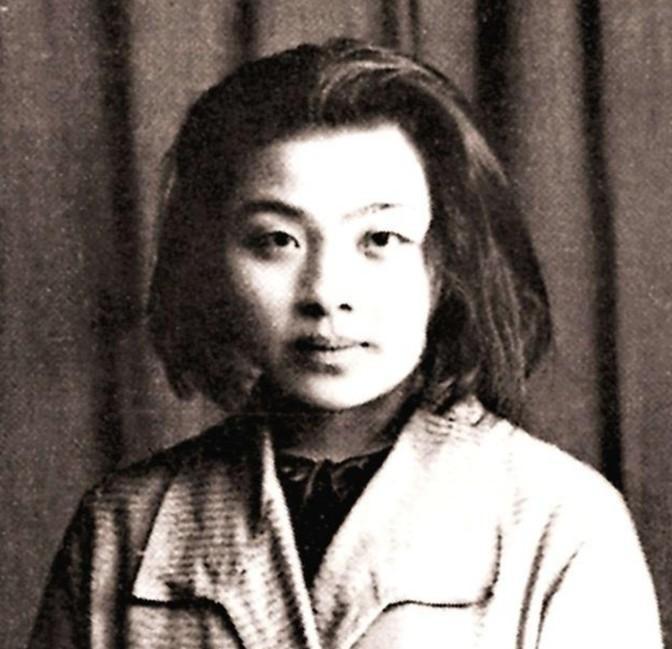

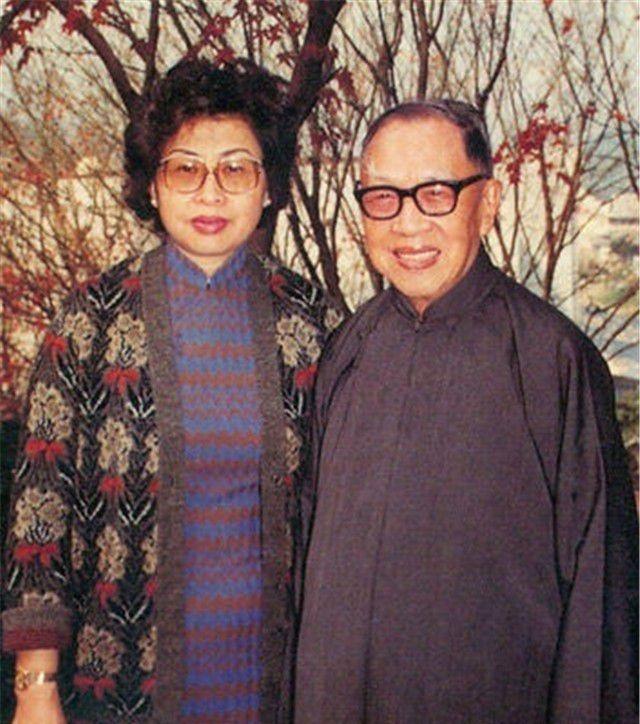

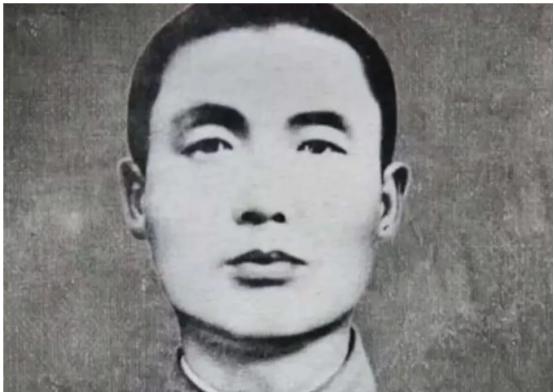

1986年,丁玲在家中去世,三年后,她的丈夫迎娶小12岁张钰,成婚前他提出了两个条件,均和丁玲有关。 丁玲,原名蒋冰之,1904年10月12日出生在湖南临澧一个破落的地主家庭。父亲早逝,母亲余曼贞靠着微薄的收入撑起家,培养了丁玲对知识的渴望和坚韧的性格。1918年,她考进桃源第二女子师范学校预科,后转到长沙周南女子中学。那时候正赶上五四运动,她深受新思想影响,剪掉辫子,立志追求自由和独立。1922年,她来到上海,进了平民女子学校,次年又考入上海大学中国文学系,开始用“丁玲”这个笔名,寓意纯洁和对文学的执着。 1924年,丁玲北上北京,认识了青年编辑胡也频,两人很快相恋。1927年,她的处女作《梦珂》发表,次年《莎菲女士的日记》一炮而红。这部作品大胆写出了女性的内心挣扎和情感纠葛,引起不小轰动。1930年代,她转向现实主义,胡也频1931年被捕遇害后,她接手《北斗》杂志,艰难维持。1936年,她辗转到延安,在陕北的艰苦环境里写下《我在霞村的时候》,用文字记录底层生活的真实面貌。丁玲的文学,既是她个人才华的展现,也映照了那个动荡年代的缩影。 她一生坎坷,感情路上也不平坦。跟胡也频的婚姻短暂而悲情,后来跟陈明走到一起,两人共同经历了战乱和政治风波。丁玲晚年身体不好,1986年3月4日在北京家中去世,留下未竟的文学事业和一堆手稿。她的离去,既是结束,也是新故事的开始。 陈明是丁玲的第二任丈夫,两人在1930年代相识,那时丁玲刚失去胡也频,生活和精神上都处于低谷。陈明是个戏剧工作者,性格温和,跟丁玲的倔强形成互补。他们一起经历了抗战和解放后的起伏,感情虽不轰轰烈烈,但也算稳固。丁玲去世时,陈明已经70多岁,守着她的遗物和回忆,日子过得孤单而沉重。 丁玲走后,陈明的生活重心几乎全在她的文学遗产上。他常翻看她的手稿,整理她的书信,试图留住她的精神世界。朋友看他这样,觉得他需要新生活,就劝他再找个伴儿。1989年,他经人介绍认识了张钰,一个比他小12岁的寡妇。张钰是作家张友鸾的女儿,丧夫后独自拉扯三个孩子,日子过得不容易。两人见面后聊得投机,尤其是谈到丁玲的作品时,张钰表现出浓厚兴趣,这让陈明觉得她能理解自己的内心。 在决定结婚前,陈明认真思考了自己的处境。他知道自己离不开丁玲的影子,也清楚新婚姻不能只靠感情维系。于是,他跟张钰提了两个条件:第一,张钰得接受他对丁玲的怀念,不能要求他彻底放下过去;第二,婚后她要帮他整理丁玲的遗稿,把丁玲的文学遗产传下去。这两个条件听着简单,背后却是陈明对丁玲深沉的情感和责任感。张钰没多犹豫就答应了,她尊重丁玲的成就,也愿意融入陈明的生活。 1989年,两人低调结了婚。婚后,张钰果然说到做到,不仅操持家务,还跟陈明一起埋头整理丁玲的手稿。她带着三个孩子搬进陈明的家,家里渐渐有了生气。陈明则继续研究丁玲的作品,时常跟张钰讨论手稿里的细节。他们的婚姻,不是浪漫的爱情故事,而是基于理解和共同目标的搭档关系。丁玲虽已不在,但她的存在贯穿了他们的生活。 婚后,陈明和张钰把大部分精力放在丁玲的遗作上。他们整理出版了多部文集,包括书信和未发表的手稿,让丁玲的文学影响力延续下去。陈明还加入了丁玲研究会,担任顾问,写下回忆录《我和丁玲五十年》,记录了两人的感情和奋斗岁月。张钰则在背后默默支持,帮他誊抄稿件、校对文字,家里的事也打理得井井有条。 时间过得快,岁月不饶人。2016年,张钰查出食道癌,病情恶化很快,不久就去世了。陈明晚年身体也不好,靠着拐杖走路,精神却还挂念着丁玲的事业。2019年5月20日凌晨,他在家中去世,享年102岁。他走的时候,丁玲的书还摆在床头,像是对他一生的陪伴。陈明和张钰用后半生守护了丁玲的文学遗产,也留下了一段让人感慨的故事。