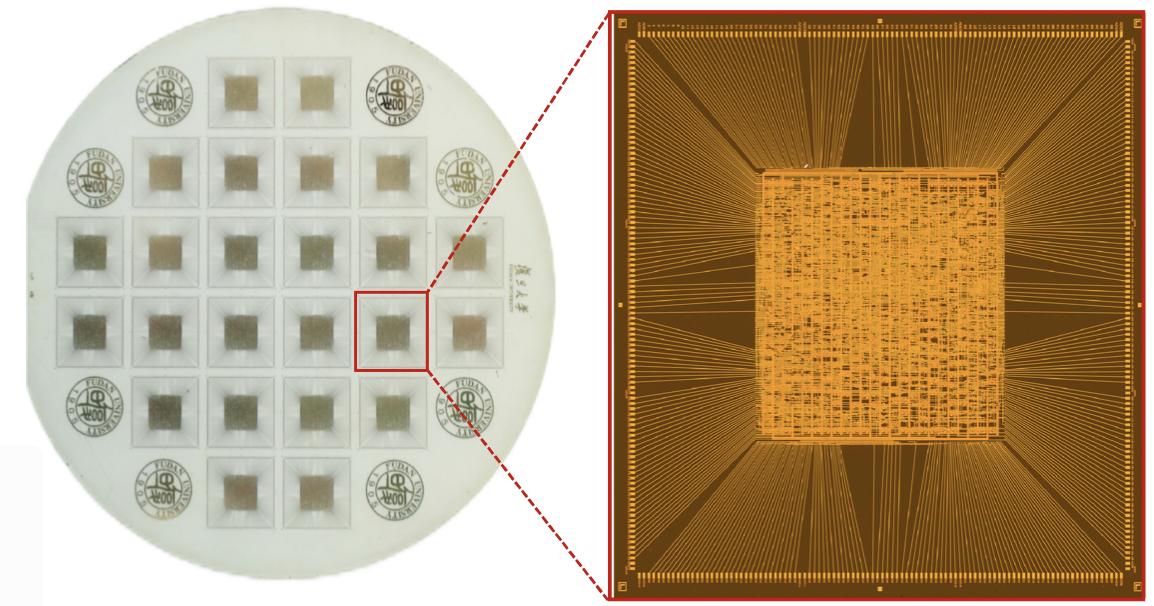

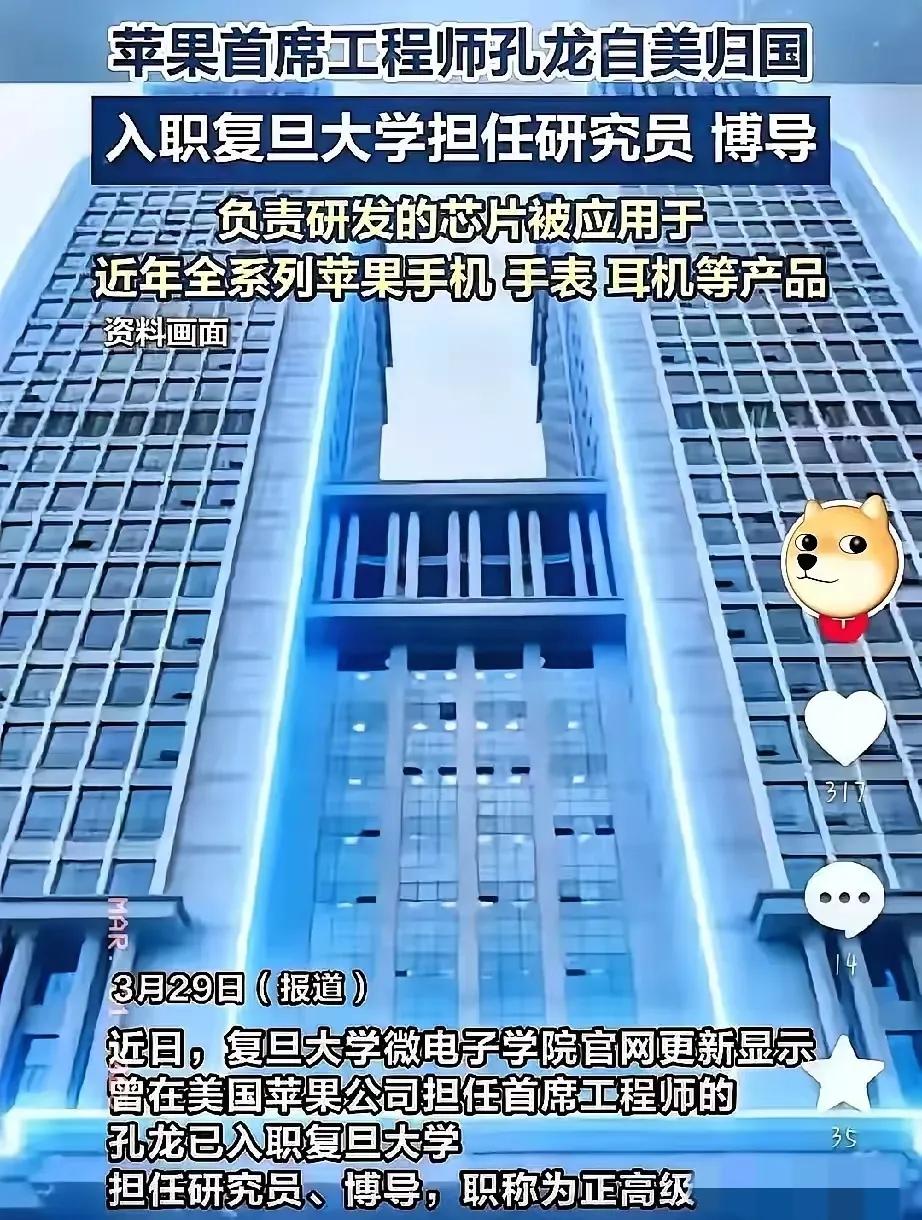

告别硅基?复旦大学研究团队成功开发出使用二硫化钼二维材料的32 位 RISC-V 处理器。复旦大学的研究团队昨天搞了个大新闻:《自然》科学期刊昨天发表研究报告称,他们用一种叫做二硫化钼(MoS2)的超薄材料,造出了一个能跑的32位RISC-V指令集的处理器,代号“RV32-WUJI”。这二硫化钼比较有意思,它本身是半导体,但结构上又跟大名鼎鼎的石墨烯一样,是二维的,仅有一层分子那么,比一个原子厚不了多少。 复旦大学的研究团队是怎么做到的呢?研究人员在蓝宝石衬底上用化学气相沉积方法,在一个平面上慢慢长出超薄的2D半导体层,然后再在这上面搭出晶体管和其他零件。 别看现在这个处理器的速度还比较慢,只能跑到千赫兹级别,处理数据也可能比较慢,比如,一次只能处理一个比特位,但这块“薄片”上已经集成了近6000个二硫化钼晶体管,足以让它完整地运行RISC-V 32位指令集了。这说明,用二硫化钼这种只有几个原子厚的二维半导体造芯片是可行的。这类材料的特殊电学性能,让未来的芯片有望做得更薄、更轻,甚至可能更省电,潜力巨大。 技术力量认为:复旦研究团队把二维材料和RISC-V架构结合起来,相当具有开创性。虽然这种新型处理器的研究尚处于实验室阶段,但它非常有可能终结硅芯片。硅本质上是一种三维材料,需要用光刻机工艺去“雕刻”硅材料;而MoS2二硫化钼是二维材料,需要的工艺更像是在一张极薄的“纸”上去构建器件。硅芯片的发展目前已经面临缩放极限,功耗问题日益严重。而二维材料的原子级厚度在理论上能更好地控制小尺寸晶体管的漏电(量子隧穿效应),有望实现更低的功耗。这无疑是芯片制造的一条新路子,将为下一代芯片奠定基础。 论文地址:-025-08759-9

![大厂营收及广告[并不简单]](http://image.uczzd.cn/5467859646902857806.jpg?id=0)

草民磊19G2

产业普及量化生产才是改变格局的胜利,科研院校实验室产物离投入市场还有很多难关需要克服。并且真正能够改变局势的技术突破,中国现在只做不说。因此,这条消息,可以听但不不要太当一回事。