1957年毛主席接见忽必烈后裔,两人相见恨晚,从傍晚一直聊到深夜,临别对方赠一言,主席连声称好:我定谨记。

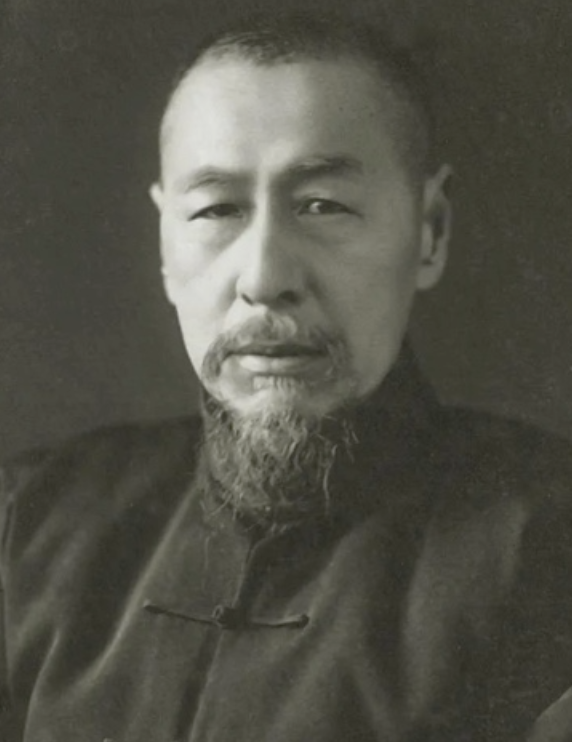

在中国近现代史的长河中,有这样一位学者,他的人生跨越了清朝、民国和新中国三个时代,见证了中华民族从积贫积弱到站起来的伟大历程,他就是冒广生,一位集诗人、词学家、历史学家于一身的文化巨擘。

1873年,冒广生出生于广州的一个书香世家,他的家族可以追溯到元世祖忽必烈,世代传承着深厚的文化底蕴,这样的家庭背景,为冒广生日后的学术成就奠定了坚实的基础。

从小耳濡目染,冒广生对中国传统文化产生了浓厚的兴趣,特别是在诗词和历史方面展现出非凡的天赋。

然而,冒广生并非一位只知埋头书斋的学究,在他年轻时,中国正处于内忧外患的危急关头。1898年,24岁的冒广生毅然投身公车上书运动,与康有为、梁启超等维新志士并肩作战。

他参与了著名的"公车上书",呼吁推行变法,在那段风雨飘摇的日子里,冒广生结识了许多志同道合的朋友,其中包括后来被称为"戊戌六君子"的林旭等人。

特别值得一提的是,在林旭被捕的前夕,冒广生不顾个人安危,陪伴林旭直到天明。

林旭就义的那个夜晚,冒广生在南横街徘徊了整整一夜,内心的悲痛可想而知。

多年后,冒广生写下了"碧血已成千古恨,黄粱才熟片时炊"的诗句,回忆那段刻骨铭心的岁月,这不仅体现了冒广生的侠义精神,也展现了他对国家命运的深切关怀。

变法失败后,冒广生并没有就此消沉,相反,他将自己的才华和热情投入到了学术研究中。

冒广生在学术界最为人称道的是他在词学方面的造诣。他的《疚斋词论》被誉为"近代词学研究的集大成之作",系统地阐述了词的起源、发展、体制和作法。

这部著作不仅展现了冒广生深厚的学术功底,也为后世的词学研究开辟了新的道路,除此之外,冒广生在易经、诗词等领域也有深入研究,著作等身,成为当时学界公认的大家。

在民国时期,冒广生与许多政界要人保持着密切的联系。其中,他与国民党元老胡汉民的交情最为深厚,两人经常以诗词唱和,切磋学问。

即便在胡汉民被蒋介石软禁期间,冒广生仍然坚持探访,新中国成立后,已经76岁高龄的冒广生并没有选择退隐。

相反,他以更加积极的姿态投入到了新中国的建设中,他担任了上海文物保管委员会特约顾问和上海文史馆馆员,为文物保护事业贡献自己的力量。

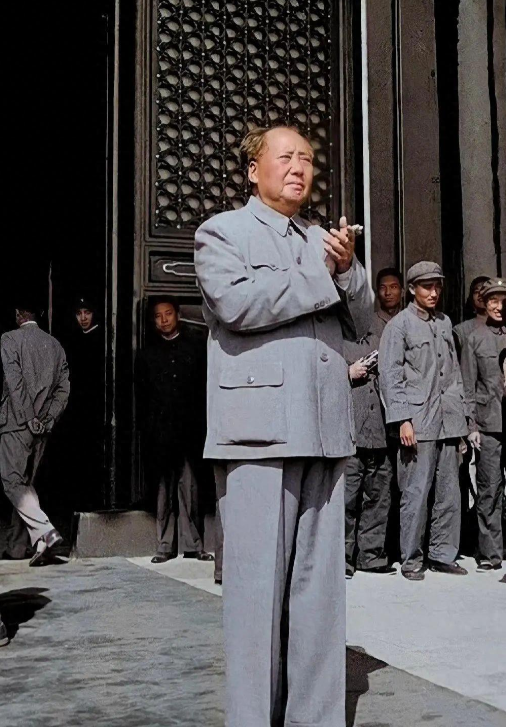

1957年,已经85岁高龄的冒广生再次展现了他的学识和胆识,应时任上海市长陈毅的邀请,冒广生撰写了《对目前整风的一点意见》一文。

这篇文章发表在《人民日报》上,并被海内外多家报纸转载,引起了广泛的关注。

在文章中,冒广生以自己丰富的人生经验和深刻的洞察力,对当时的政治运动提出了自己的看法。这充分体现了他对国家发展的持续关注和责任感。

同年,冒广生来到北京,受到了国家领导人的高度重视,周恩来总理亲自前往探望,两人亲切交谈了两个小时。

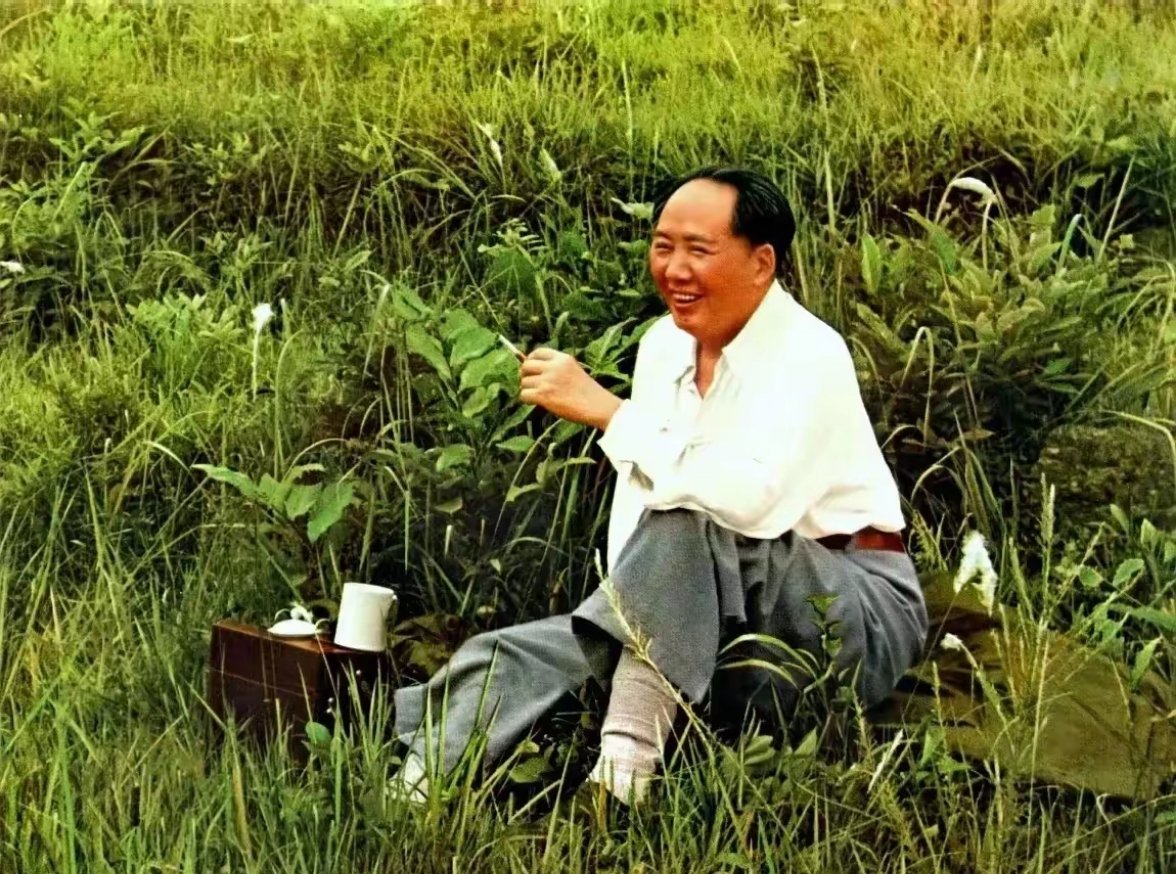

周恩来亲切地称呼冒广生为"鹤老",并传达了毛泽东主席想要见面的意愿。不久后,毛泽东主席亲自接见了冒广生,两人在中南海促膝长谈,话题涵盖了时局、文化、诗词等多个方面。

毛泽东对冒广生说:"你们过去提倡革新,我们后来号召革命,大家都是为了救中国,是一条道路上的人!"

这番话让冒广生深受感动,在谈话结束时,冒广生还向毛泽东提出了自己对党内纪律问题的看法,还询问了冒广生的见解。

冒广生表示“共产党能把中国搞得这样强大,譬如一头雄狮,身上也不免长几只虱子。古人云:虮虱虽小,为害亦大焉。可得提防呀!”

毛泽东听闻此话,立马连连称赞,并表示自己一定会把这番话记在心里!

冒广生的一生,就像是一部跨越时代的传奇。从清末的维新志士,到民国时期的学界泰斗,再到新中国成立后仍孜孜不倦为国家建设贡献力量的老知识分子,冒广生用自己的人生诠释了什么是家国情怀,什么是学者担当。

他的学术成就、政治智慧和人格魅力,在中国近现代史上留下了浓墨重彩的一笔,今天,当我们回顾冒广生的一生时,不仅能够感受到一个时代的变迁,更能从中汲取宝贵的精神力量。