“东方红卫星”超重,孙家栋坚持拆掉毛主席像章,然而周总理却说道:“你看我们人民大会堂,哪儿也没有毛主席的头像。”

1970年4月24日,酒泉卫星发射中心的夜空被一道耀眼的火光划破,伴随着震耳欲聋的轰鸣声,"长征一号"运载火箭托举着"东方红一号"卫星腾空而起,直刺苍穹。

这一刻,凝聚了无数科研工作者心血的中国第一颗人造地球卫星终于踏上了征程,开启了中国航天事业的新纪元。

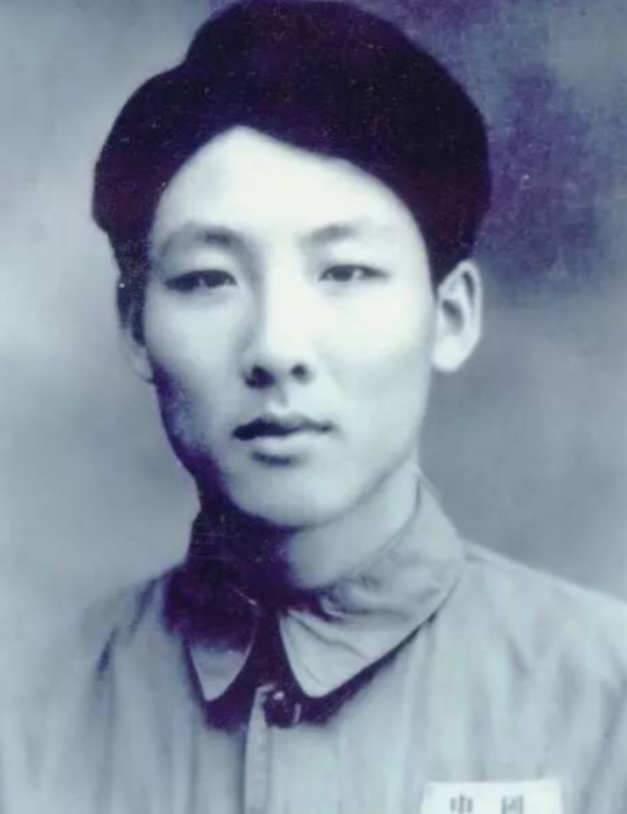

在发射指挥中心,一位身材瘦削的中年男子目不转睛地盯着监控屏幕,他就是"东方红一号"卫星的总设计师孙家栋。

此刻,他的心情比任何人都要紧张,过去三年多来的艰辛付出,无数个不眠之夜的努力,都凝聚在这一刻,当"星箭分离,卫星入轨"的消息传来时,孙家栋终于松了一口气,眼中闪烁着激动的泪光。

然而,这个令全国欢欣鼓舞的时刻,对孙家栋来说仅仅是一个新的起点,回首过去,他的脑海中不禁浮现出这段艰辛跋涉的历程。

1957年10月,当苏联成功发射世界上第一颗人造卫星时,正在莫斯科参加会议的毛泽东主席深受触动,他意识到,谁掌握了航天技术,谁就掌握了未来。

1965年,中央正式批准了卫星研制计划,代号"651任务",当时年仅38岁的孙家栋接过了这个重担,作为一名毕业于苏联儒可夫斯基空军工程学院的飞机设计专业人才,孙家栋此前已经在导弹研制方面取得了突出成绩。

面对这个全新的挑战,他没有丝毫犹豫,毅然投身到人造卫星的研制工作中。

然而,当时的中国工业基础薄弱,许多关键技术和设备都无法自主生产,孙家栋和他的团队常常为了一个小小的零件就要跑遍全国。

技术上的困难同样令人头疼,卫星天线的展开问题就是一个典型案例,在地面试验时,4根短波天线很容易打开,但在太空中卫星高速旋转的状态下,情况就完全不同了。

孙家栋带领团队反复试验,经历了无数次失败,天线要么打不开,要么因为惯性作用而折断,最终,通过不断修改天线结构,他们终于攻克了这个难关。

然而,这些困难都不足以动摇孙家栋和他的团队,他们坚信,只要坚持不懈,就一定能够实现中国人自己的航天梦想,在周恩来总理的关心和支持下,他们的工作和生活条件得到了一定改善。

有一年春节,周总理亲自到实验室看望大家,了解到科研人员的艰苦条件后,立即协调有关部门改善他们的伙食。

经过两年多的努力,人造卫星的研制终于取得了突破性进展,然而,一个意想不到的问题却让孙家栋陷入了两难境地。

当时的火箭技术还不够先进,运载能力有限,而卫星却出现了超重问题,经过仔细检查,孙家栋发现问题出在卫星各部件上镶嵌的大量毛主席像章上。

这些像章不仅增加了重量,还影响散热,可能危及卫星的正常运行。

在那个特殊的年代,像章代表着人民对毛主席的敬仰之情,贸然提出拆除像章,无疑是一个敏感的政治问题。

孙家栋陷入了深深的纠结之中,最终,在聂荣臻元帅的安排下,他有机会向周恩来总理当面汇报这个问题。

周总理听完汇报后,给出了一个既高瞻远瞩又切实可行的答复:“你看我们人民大会堂,哪儿也没有毛主席的头像。”但是周总理觉得,搞卫星更应该讲究科学性。

这番话如同一道曙光,为孙家栋指明了方向,回到工作岗位后,他立即召集团队统一思想,对卫星进行全面整改和完善,为发射做最后的准备。

孙家栋带领团队再次对整个发射过程进行了全面检查,力求做到滴水不漏,终于,在1970年4月23日,一切准备就绪,只待发射指令。

当晚21时48分,测控中心传来"星箭分离,卫星入轨"的好消息,现场爆发出热烈的掌声。

两分钟后,"东方红一号"顺利打开天线,悦耳动听的《东方红》乐曲在太空中响起,这一刻,孙家栋和他的团队终于如释重负,多年的心血终于结出了丰硕的果实。

![[doge]](http://image.uczzd.cn/17039973468767870280.jpg?id=0)