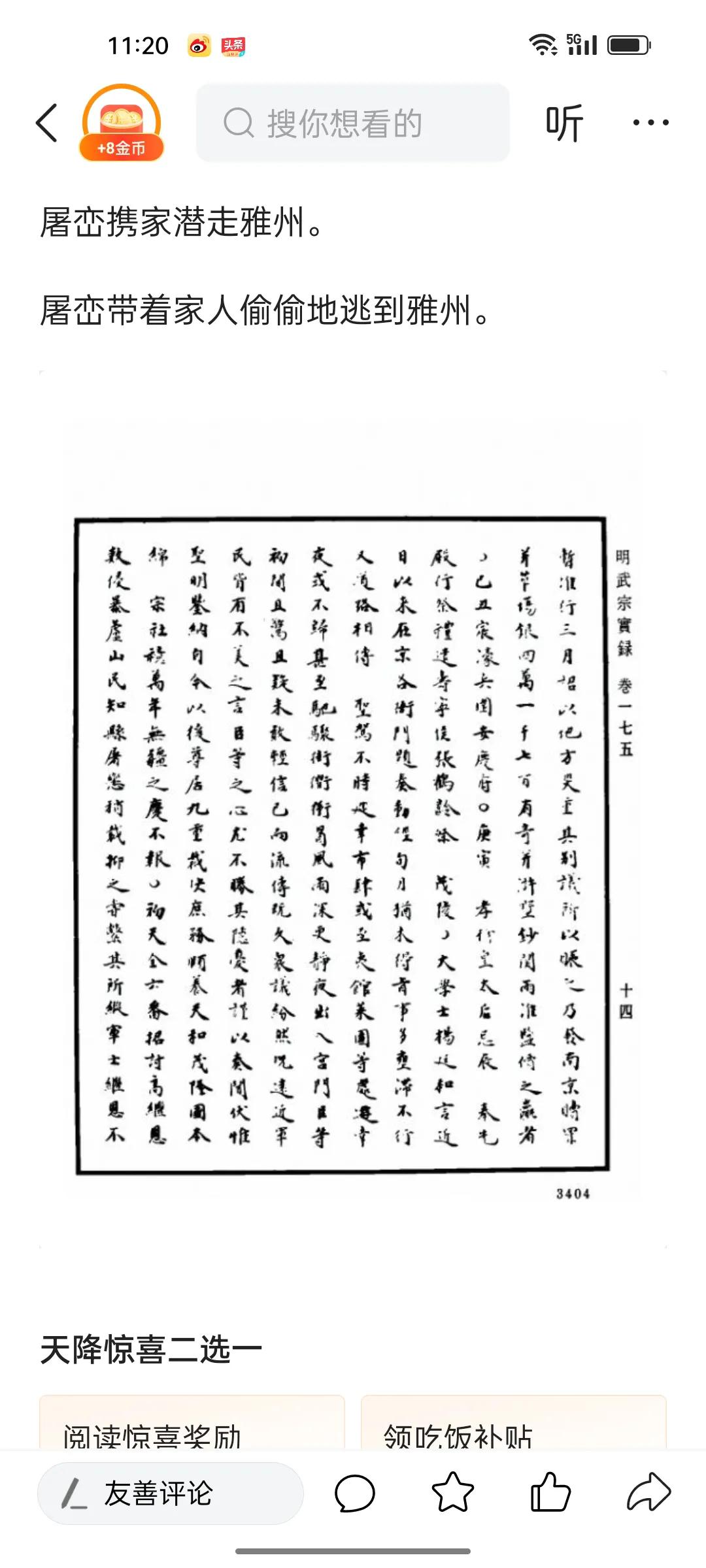

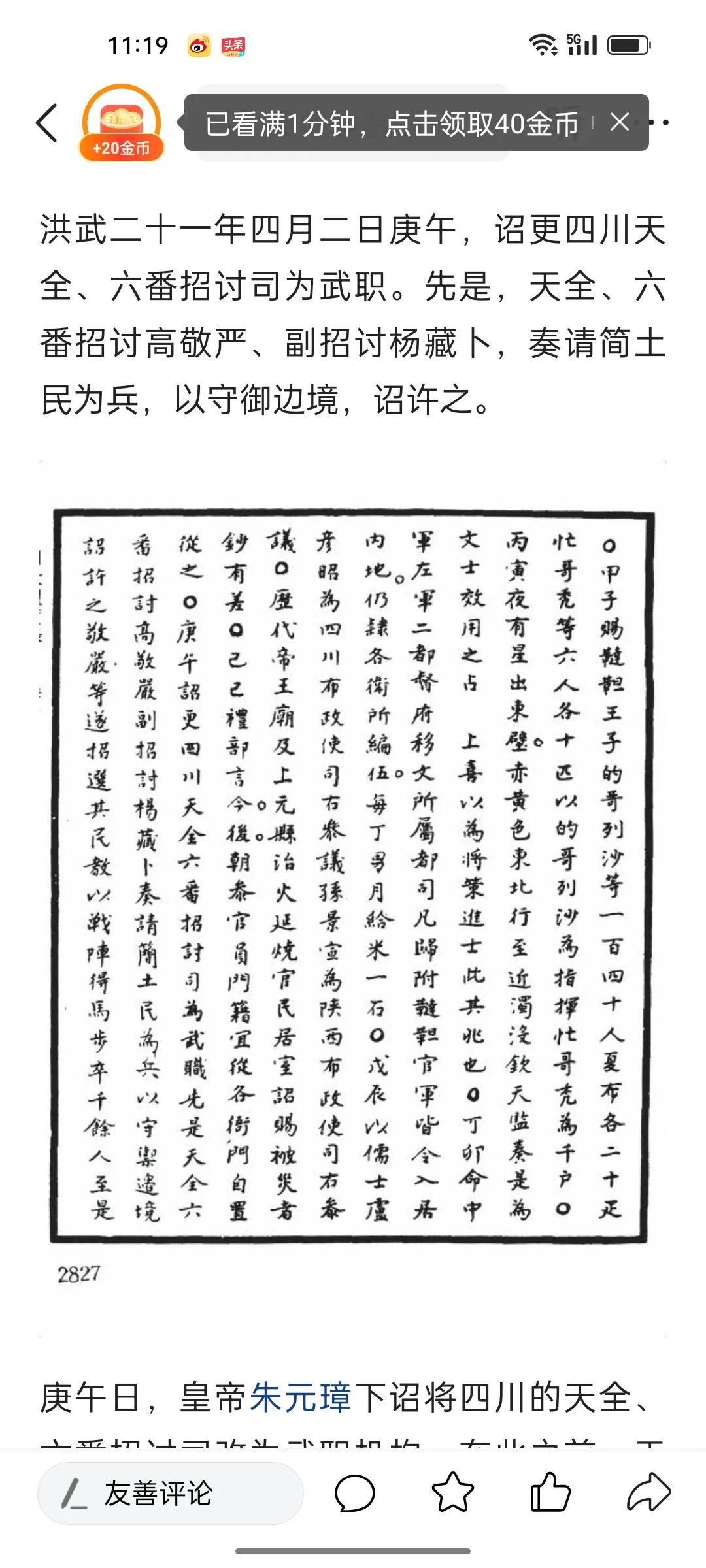

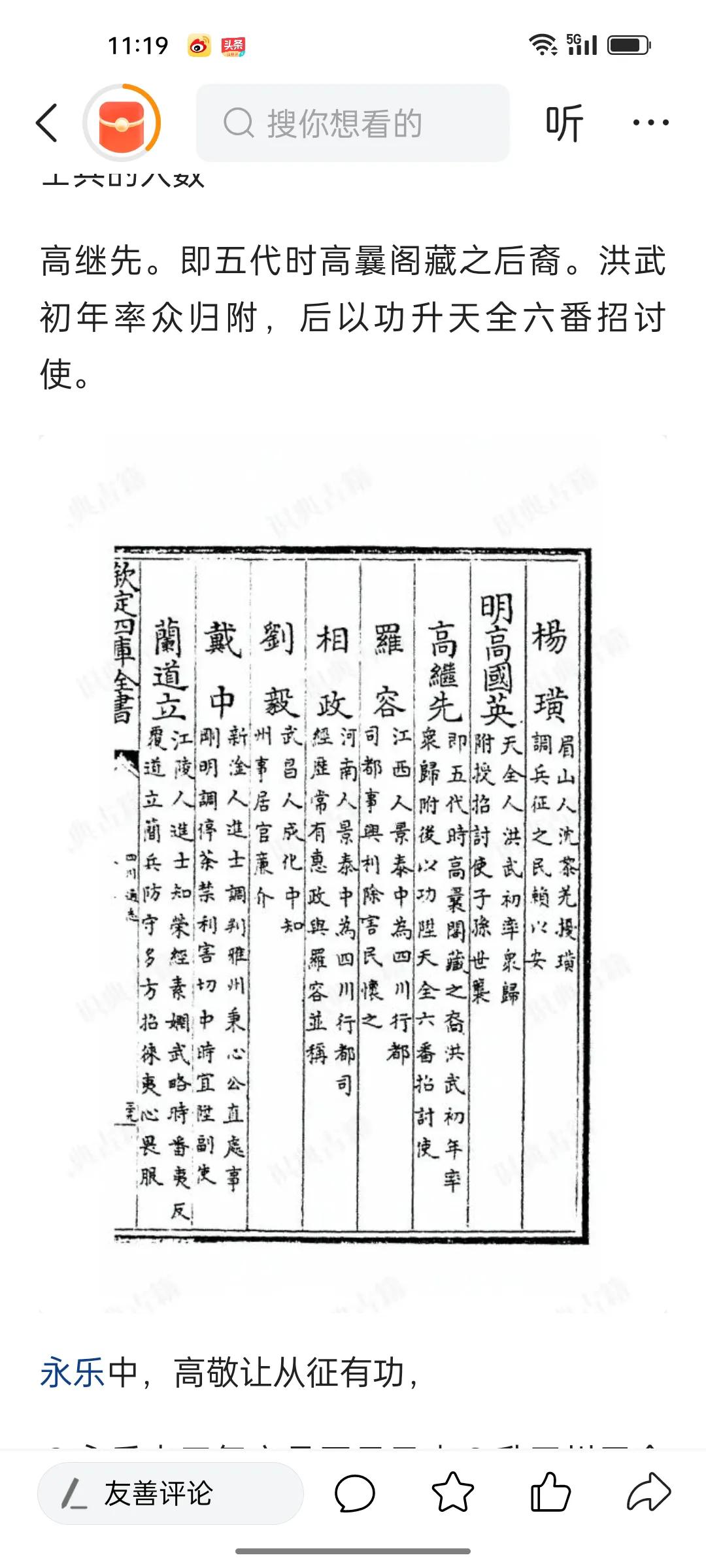

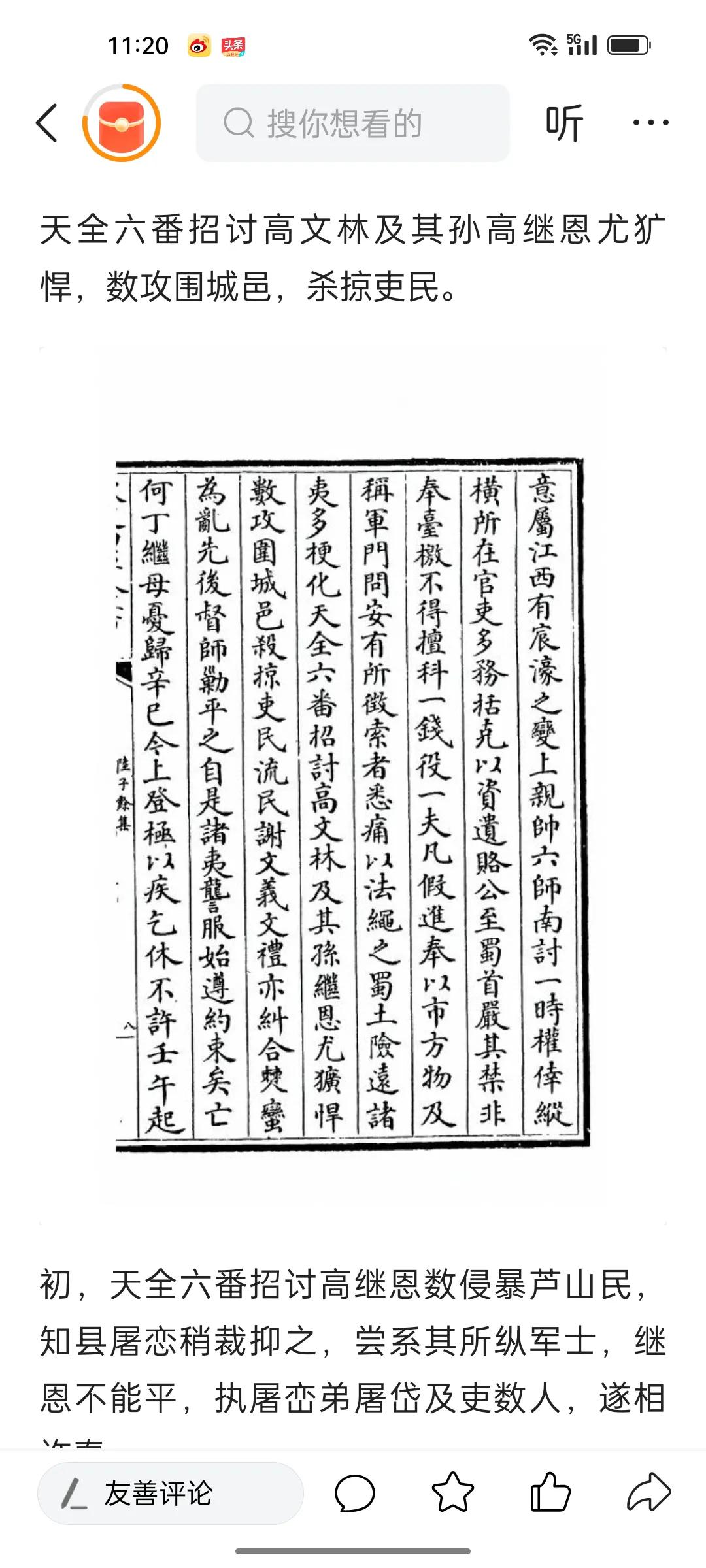

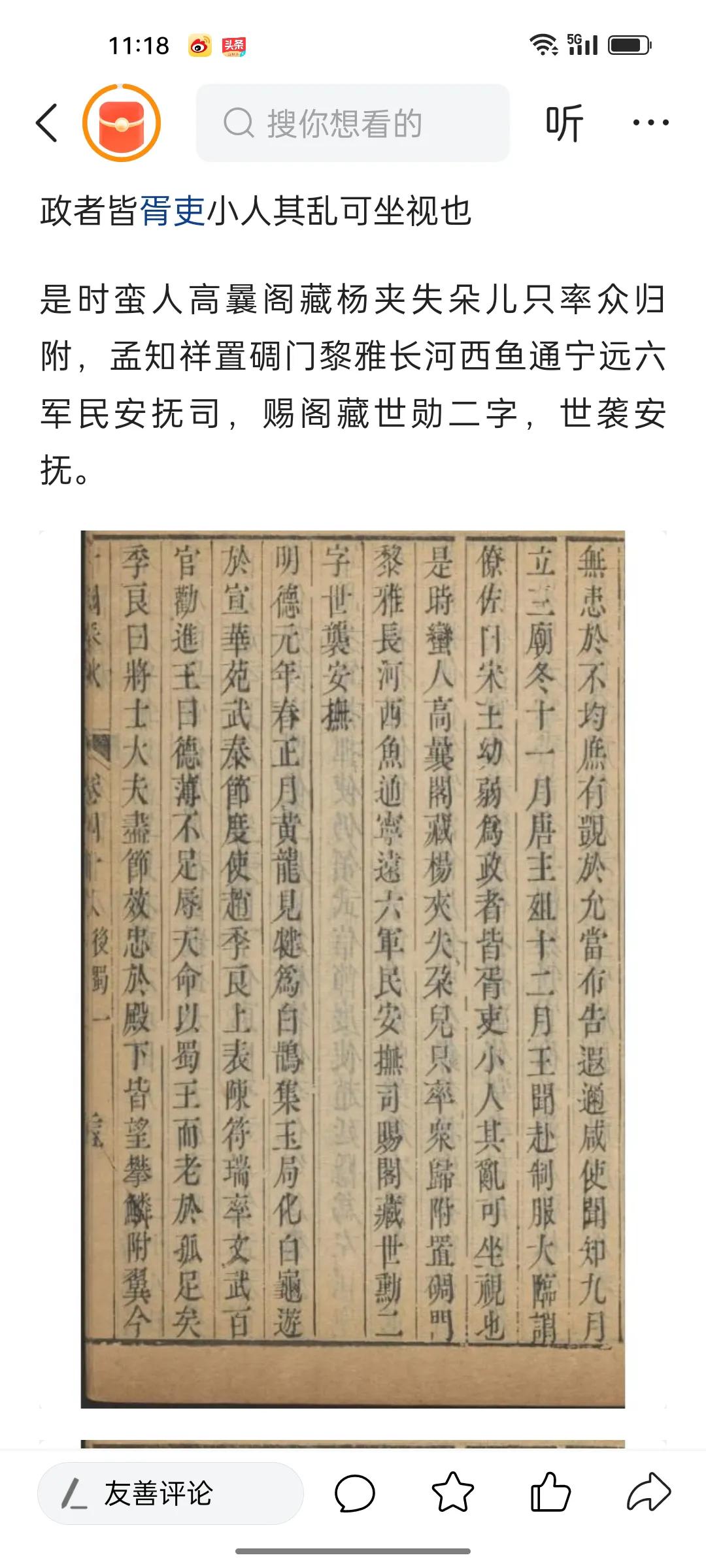

安抚司作为中国古代地方行政机构的正式名称,其首创者并非孟知祥,但孟知祥在后蜀时期对这一制度的系统化实践具有重要意义。以下从历史脉络、制度特征和孟知祥的具体作为三个维度展开分析: 一、历史脉络:安抚司的雏形与制度化 1. 唐代的制度渊源 唐代边疆管理以“羁縻政策”为主,通过设立都督府、都护府等机构间接统治少数民族地区。例如,剑南西川节度使韦皋在贞元年间(785-805年)通过“南抚夷蛮”策略,在今四川西部设立“西山八国云南安抚制置使”,虽未直接使用“安抚司”之名,但已具备军事与民政结合的管理特征。此外,唐代临时派遣的“安抚使”(如贞观年间安抚岭南)也为后世提供了制度原型。 2. 五代十国的过渡 孟知祥于934年建立后蜀后,为巩固对川西高原的控制,在天全地区设立“碉门、黎、雅、长河西、鱼通、宁远六军民安抚司”,任命当地高、杨二土司为安抚使,统辖今四川雅安、甘孜及西藏东部部分区域。这一机构首次将“安抚司”作为正式名称,并明确其军政合一的职能,成为元代土司制度的重要源头。 3. 宋元明清的发展 宋代在路级行政区普遍设立安抚司(如陕西安抚司),作为常设机构管理地方军政。元代进一步将安抚司纳入土司体系,如“碉门、黎雅等处安抚司”,明清则通过“改土归流”逐步削弱其权力。孟知祥的实践为这一制度演变提供了关键的过渡环节。 二、制度特征:孟知祥的创新与局限 1. 首创性体现 - 名称定型:后蜀“六军民安抚司”是历史上首次以“安抚司”命名的地方机构,此前的“安抚使”多为临时差遣。 - 职能整合:该机构整合了军事防御(如重建碉门关城)、民政管理(如征收赋税)和民族事务(如调解部落纠纷),形成“以土官治土民”的治理模式。 - 层级建构:孟知祥将安抚司纳入州府体系(如天全安抚司属雅州管辖),为后世土司与流官并存的“双轨制”奠定基础。 2. 历史局限性 - 地域局限:后蜀的安抚司仅设于川西边疆,未形成全国性制度。 - 权力依赖:其运作高度依赖地方土司势力,如高、杨二氏世袭安抚使职位,中央控制力较弱。 - 名称争议:有学者认为“安抚司”名称可能源于唐代“招讨司”或“安抚使”,孟知祥的贡献在于将其制度化而非首创。 三、孟知祥的历史定位:制度传承与创新 1. 制度传承者 孟知祥的安抚司借鉴了唐代羁縻政策和五代地方分权传统。例如,唐代“西山八国安抚制置使”已具备军政合一特征,而五代十国时期的节度使常兼管军民事务。 2. 创新实践者 - 机构常设化:后蜀安抚司摆脱了唐代临时差遣的性质,成为固定的地方行政层级。 - 土官世袭制:孟知祥首次明确安抚使由当地头人世袭,这一做法被元代继承并推广。 - 区域治理范式:川西安抚司的成功经验为宋代“以夷制夷”策略提供了范本,如北宋在荆湖地区设立安抚司管理少数民族。 四、结论:孟知祥的历史角色再审视 孟知祥并非安抚司的首创者,但其在后蜀时期的实践具有里程碑意义: 1. 名称制度化:首次将“安抚司”作为正式机构名称,取代唐代“安抚使”的临时属性。 2. 职能系统化:整合军事、民政、民族事务,形成“土司-流官”协同治理模式。 3. 区域治理创新:为宋元明清边疆管理提供了可复制的制度模板。 若以“名称定型”和“职能整合”为标准,孟知祥可视为安抚司制度的关键推动者;若追溯更早的制度渊源,则需关注唐代的羁縻政策与临时差遣。这一结论既肯定了孟知祥的历史贡献,也避免了对其过度拔高。