中美在未来,大概会形成两个价格体系。

什么叫两个价格体系呢?

比如内地和香港,现在便是两个价格体系。我之前去过香港好几次,发现那边的物价超级贵。一瓶矿泉水,在内地大约两三元人民币,但在香港,要12元港币。

香港的整体物价,个人观察大约是内地的3-5倍。

川普现在搞的高关税措施,最终也会让美国跟中国形成两个不同的价格体系。

美国现在的物价,除了人工贵以外,在普通日用品领域几乎跟中国类似。

中国国内一个100元人民币的普通日用商品,在美国,汇率换算之后,几乎也是100元人民币左右。或许比100元人民币高一点,或许低一点,但总之不会相差到几倍。

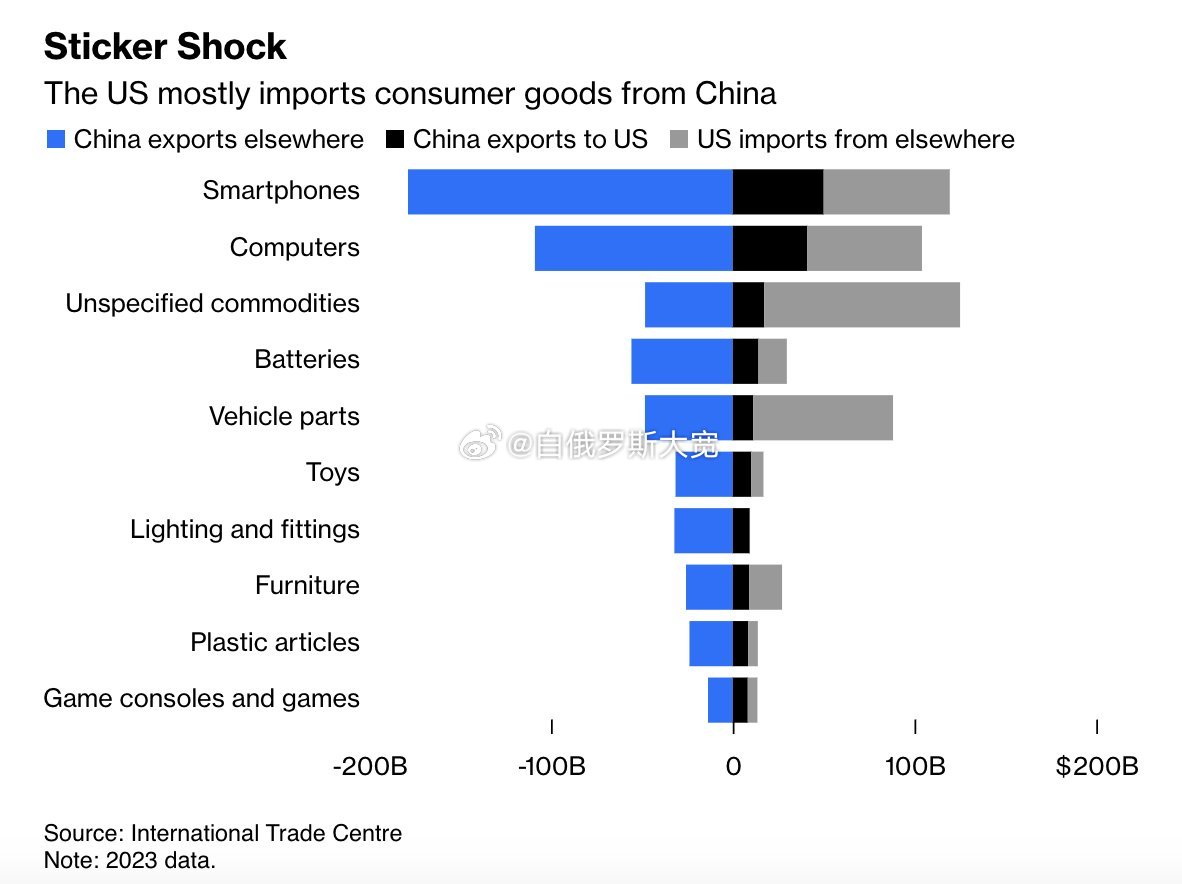

因为之前在美国的普通日用商品,大多数都产自中国。中国的出口商在计价时,是按照国内的生产成本,加上适当利润,进行计价的。这导致,中美两国在普通商品领域,几乎处在同一个价格体系。

但以后,随着川普想要让制造业回流美国,想让美国自己生产这些东西,则价格会逐渐上涨。因为美国本地的生产成本,远高于中国。光人工工资这一项,美国就比中国贵了六七倍。

综合成本算下来,贵个两三倍,完全有可能。

当成本贵了两三倍以后,终端商品的价格,也会贵两三倍。

最终会导致中美两国形成两个不同的价格体系。

在中国这个体系内,虽然工资挣的相对少一点,但是物价也便宜。在美国这个体系内,虽然工资挣的相对多一点,但是物价也贵。

在现实中,很难有高工资、低物价同时并存的情况。

因为工资来源于利润,如果物价低的话,则利润低,哪来的钱付高工资呢?

美国在之前的几十年内,之所以享受了高工资、低物价并存的局面,是因为低物价的成本,在中国。但这种模型,对于美国的中低端工人不太友好。因为生产端在中国,不在美国,美国的中低端工人无法获得就业。

现在美国不想这么玩了,想把中低端生产也挪到美国去,但由于整个生产成本上升,物价会上升,最终会让美国社会中除中低端工人以外的其他群体,共同承担这个上升的成本。

所以我们看到,美国国内炸了。

因为中低端工人群体是受益了,但是其他群体将不得不承受高物价,利益受损。除中低端工人群体以及相关产业链上的人之外,其他人都不干了。

中美之间原先的交易模型,也不是死胡同。

中国生产普通日用品,成本低,物美价廉,卖到美国。美国生产高端科技产品,含金量高,价格贵,卖到中国。如果按照这个模型走下去的话,中美贸易逆差,不会一直扩大,而是会在一个可控范围内。

但现在的问题是,美国不再愿卖高科技产品给中国。

比如芯片等,不但不卖,还要各种禁运。

对于美国来讲,在普通日用品领域,竞争不过中国,而在高科技产品领域,又不愿卖给中国。这么搞的话,原先这个交易模型,便逐渐走不下去了。

由于中国对芯片等高科技产品,有很大的需求,但是美国又不卖,逼得中国只好自己培育内部厂商,自己生产制造。这么一搞的话,未来对美国的高科技产品需求,也逐渐没了。

在普通日用品领域,美国打不过中国。在高端产品领域,美国不愿卖给中国,中国未来对美国也逐渐没了购买的需求。

按照这个故事逻辑发展下去,美国会被憋死。

代表铁锈带工人利益的川普团队,现在想要把中低端产业链搂回去,但这简直基本等于走了一条难以上青天的路。

当然,对美国来讲,可能也是难以抉择。

因为它既想跟中国做生意,又怕中国崛起,既想赚中国钱,又怕中国发展太快,既想把高科技产品用高价卖给中国,又怕中国拿了这些产品后生产出更加牛逼的产品,回过头来把它给比下去。

这种既要又要的矛盾纠结心态,最后让美国走上了这样一个偏锋:

我干脆把中低端产业链搂回来。

但川普又承诺选民,说要消除通胀。

你的中低端产业链成本上升了,通胀怎么下来呢?

这一系列操作和说法,充满悖论。

美国国内现在一堆人反对,估计也是因为看到了这个结局。

大国竞争,大家都很难,就看谁先自爆。如果都没自爆,都挺过去了,则未来中美便可能是两个价格体系,各自安好。

转发自小鹏社群转发

张三疯

谁扛不住,谁先动手,S3赛季离世界越来越近了!