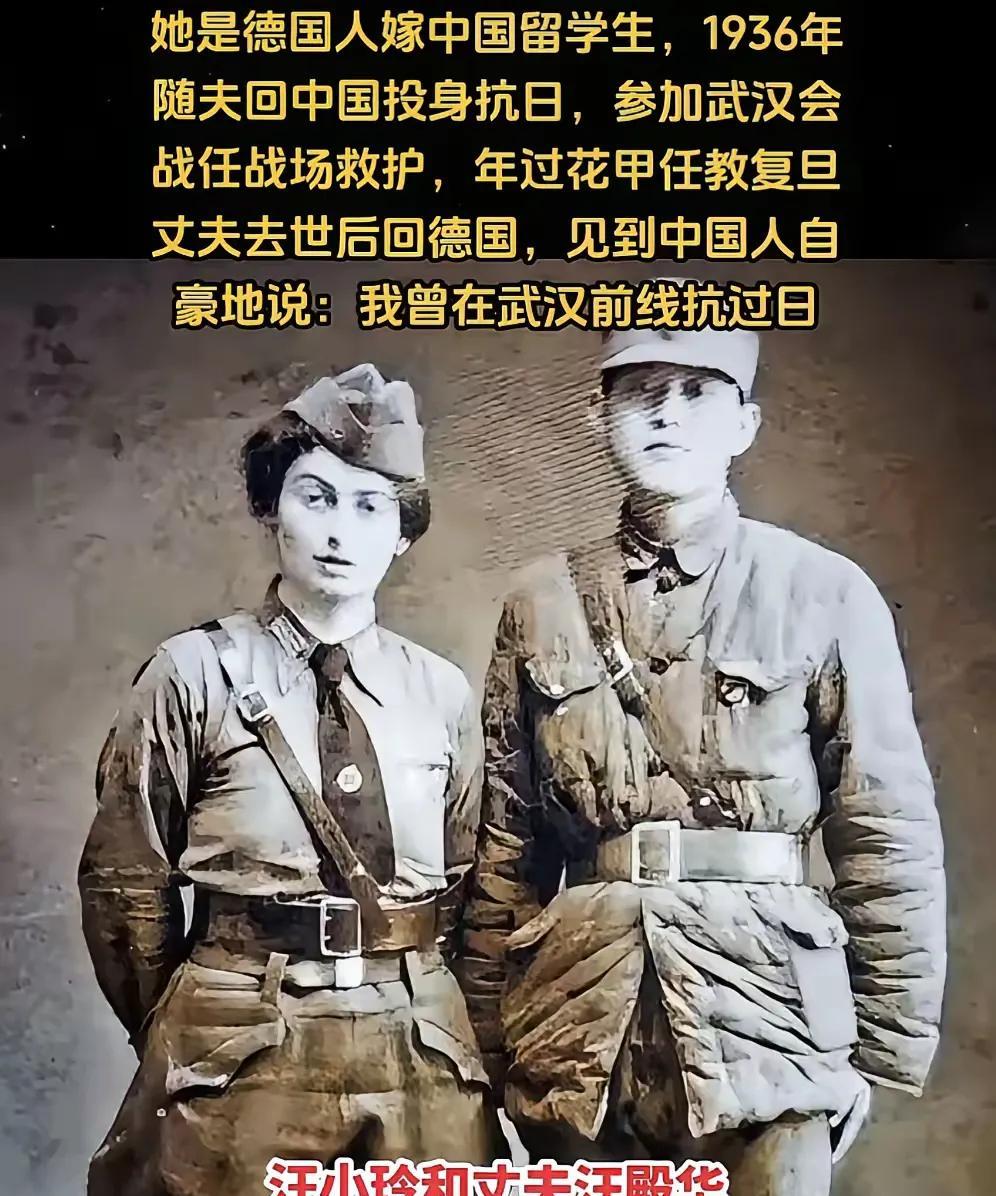

她是德国人,出生犹太家庭,1934年与在德国留学的汪殿华相识相爱,改名汪小玲,抗战爆发后随汪殿华回到中国,夫妇俩积极投身抗日,参加了武汉会战,八年抗战随丈夫出生入死,抗战胜利后任教复旦大学,将毕生精力献给中国,1987年丈夫去世,汪小玲回到德国,1997年去世。 汪小玲的故事,是一个跨越国界、跨越文化的传奇。她从一个德国的犹太女孩,到成为中国抗战中的一员,几乎可以说她的一生与中国有着深深的联系。很多人可能会疑惑,作为一名犹太人,为什么她会选择站在中国一边,甚至付出如此多的努力和牺牲。其实,这其中有着她对世界的深刻理解与选择。 汪小玲与汪殿华的相识并非偶然。1934年,汪殿华在德国留学,身边的汪小玲虽然是犹太人,但她早已厌倦了纳粹政权带来的压迫与苦难。她不止一次想,为什么她的家族要因为宗教背景而遭受如此对待?或许正是这一段与汪殿华的爱情故事,让她找到了真正的人生意义。汪殿华的坚定与执着,感染了她,尤其是当她深知中国在抗击日本侵略中的困境时,她毅然决定放下过往的一切,与汪殿华共同走上了这条充满艰险与荣耀的道路。 到达中国后,汪小玲与丈夫一起投入到抗日战斗中。武汉会战时,她与丈夫一起穿梭在战场上,面对日军的钢铁洪流,他们并未退缩。或许,在她的心里,战斗不仅仅是为了中国的独立,更是为了每一个民族的尊严,尤其是她自己作为犹太人对抗压迫的深刻体验,促使她更加坚定地站在反对暴政的一方。在那场血雨腥风的战争中,她见证了太多的生死与离别,自己也差点命丧战场。那些艰难岁月,成了她生命中不可磨灭的一部分。她的犹太血统和身份,在那个特殊的历史时刻,似乎让她更能体会到抗争与生存的意义。 经过八年艰苦的抗战,汪小玲与丈夫终于迎来了胜利的时刻。但即便是战争结束后,她与汪殿华的使命感依然未曾消失。他们继续在中国教书育人,尤其是在复旦大学,她全身心地投入到教学与学术研究中。她没有选择回到德国去享受战争后的平静,而是选择继续为中国贡献自己的力量。复旦大学的校园里,汪小玲以其渊博的学识和丰富的经历,影响了一代又一代的学子。在她的课上,学生们不仅学到的是知识,更是如何在人生的困境中坚持和奋斗。 1987年,丈夫汪殿华去世,汪小玲的世界似乎失去了最重要的支柱。此后,她回到了德国,虽然离开了她深深爱着的中国,但她的心始终与这个曾经奋斗过的国度紧密相连。回到德国后,她也未曾停下脚步,而是继续从事学术研究和教学工作。然而,岁月无情,1997年,汪小玲去世,享年84岁。她的一生,尽管历经风风雨雨,却依旧充满了意义。她不仅见证了历史的变迁,也亲身参与其中,成为了一段传奇。 汪小玲的一生,其实是一部跨越种族、跨越历史的传奇。在她的身上,体现了一种超越国界和文化的坚韧与担当。我们看到了一个德国犹太女性如何投身中国的抗战,与一个中国丈夫共同奋斗,直至生命的最后一刻,她依然未曾忘记那片为她提供庇护和希望的土地。她的选择不仅仅是基于对爱情的忠诚,更是在面临历史抉择时,选择站在了人类正义的一方。她没有让过去的身份束缚自己的未来,而是以更宽广的眼光去看待这个世界。 她的故事告诉我们,英雄的身份不分国籍、种族,每个人都有机会在历史的洪流中扮演重要角色。汪小玲虽然出生在德国的犹太家庭,但她以自己的行动和信念,成为了中国抗战历史中的一部分。她的生命和经历,凝聚了那个时代的无数英勇与无畏。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。