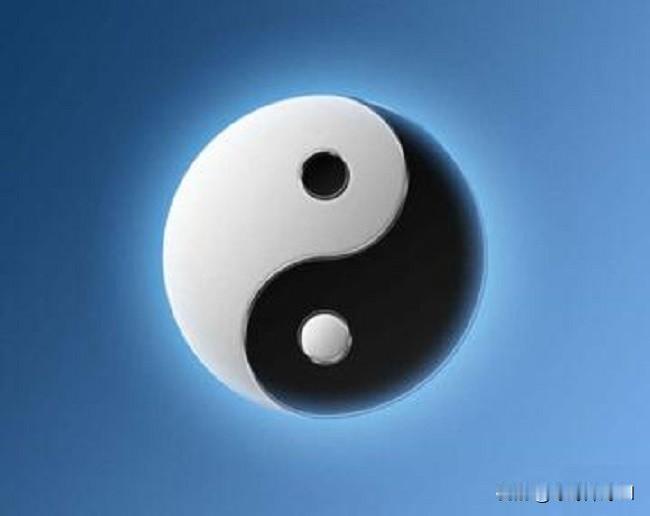

简而言之,《周易》是本名,“易经”是西汉以后把《周易》分为经、传两个部分而说的“经”的那一部分。 太极,出自《周易·系辞》:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶生大业。”什么是太极呢?孔颖达说:“太极谓天地未分之前,元气混而为一,即是太初、太一也。”其实,孔颖达说的是错的,“太极”并不是这么回事。 “太极”最正确的解读是《老子》:“道生一,一生二,二生三,三生万物”,这句话可以看做是《周易》“太极”的解读。道生一的“一”,就是孔颖达理解的“太极”。但是,这个“一”是“道”生出来的,在“一”之前必定还有“道”。 “道可、道非,常道”,这是我对《老子》第一句话的断句解读,老子那时,“道”并不是说话的意思,若讲“道可以说出来就不是常道”,那就大错特错了。道,可以这样,也可以那样,是变化无常的,这才是“道”。老子讲的是宇宙生成之前那些看不见摸不着,变化末定的混沌内在规律。这个“道”,便是《周易》的“周”。 现在,我们都因周易诞生的神话,把“周”理解为周文王,《易》变成了周朝的易。《周礼·春官》:“太仆掌三易,曰连山、曰归藏、曰周易”,《周礼》本身就是伪托的,这句话又能有多少可信度呢?无论连山、归藏,都是“周易”。 周,周而复始之意,易,指的是日月交替而导致的宇宙万物变化,“周易”简单理解,就是研究宇宙周而复始变化的学问。 如此,“易有太极”,在“易”前面是“周”,因为“周变”这才有了太极,与老子之言是相吻合的。 周,可以理解为一个圆点,或如《淮南子》所言:“天地混沌如鸡子”。这个“鸡子”中蕴含了清浊二气,是一个“阴阳”之体。经历了漫长的“易”,“鸡子”分开而为阴阳二气,《淮南子》描述为清气为天,浊气为地,也就是日月,日月为“易”,依然在无穷尽地变化。所以,“两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业”,老子之“道”还生出了万物。 《周易》以八卦为“象”,这个“象”变化无穷,以几何倍数不断延伸其最初的“周”。因此,“周易”揭示的是宇宙起源与宇宙变化、运动的基本规律。 以此理解,“太极”因“周”而易,因变化而形成,“周”中就隐藏了“二仪”,是阳互体而不是只有“一”,也就是不单只有“阳”。 易有三义:简易、交易、不易,更是讲的宇宙的量变与质变,相对静止与绝对运动的基本法则,是宇宙大法而不是所谓的“朴素辩证法”。 简易,指的是卦爻变化没有导致卦的性质的变化,比如乾宫八卦属金,从初九变到九五不再变,这八个重卦依然还属金。若是上九也变,那么,就变成了坤卦,属土,是事物的本质发生了变化。而事物本质的变化却是由量变积累而得的。 八卦变化中有不变的静卦,但静卦也要受到日月的影响而悄然发生变化,这就是宇宙的相对静止与绝对运动,一切都取决于“易”。 “易”即日月,日月即阴阳,没有阴阳,就不存在“易”,也就不存在太极,太极应当是两仪,因为有阴阳的互动,这才生出了八卦。北宋时期发现的“太极图”就是一个阴阳互体,这就充分解读了“太极”应当是宇宙的最初状态,一切的“易”都是因两仪而生。 所以,太极即《周易》的“周”,《周易》肯定不是周朝的易,周文王画不出八卦来。