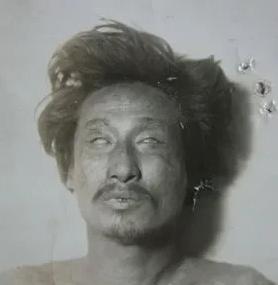

1942年,赵尚志将军遗容。这一年的2月12日,赵尚志将军带人袭击梧桐河伪警察分所,就在这时候他遭到混入内部的特务突然袭击,身体中弹,不幸落入敌手。 一九四二年二月十二日凌晨一点,黑龙江的冬夜寒气刺骨。赵尚志将军带领着一支仅有七人的小分队,向着梧桐河伪警察分所悄然前进。这支队伍中,除了赵尚志和几名忠诚的战士外,还有两个名叫刘德山和张青玉的"新加入者"。 此时的东北抗联处境已极为艰难。日军实行的"归屯并户"、"出荷纳粮"等封锁政策切断了抗联的物资来源,战士们靠树皮草根果腹,更缺乏必要的武器弹药。正是在这样的困境下,刘德山向赵尚志提供的情报——"梧桐河分所警备力量薄弱,有几十杆枪和大量弹药"——显得尤为诱人。 赵尚志并不知道,这一切都是日军兴山警察署署长东城政雄精心设计的陷阱。早在1941年底,一名猎人密探在山中偶遇赵尚志后,东城政雄就开始布局。他先后派出刘德山、张青玉等人,伪装成要加入抗联的支持者,目的就是引诱赵尚志进入日军势力范围。 在小队行至距离目标只有两千米的地方,刘德山建议先派一人侦察。获得赵尚志同意后,张青玉立即前往"侦察",实则是向日军报信。就在队伍继续前进时,刘德山以小解为由,悄悄落到了赵尚志身后。 "就是现在!"刘德山心中暗喝一声,掏出手枪对准赵尚志的后背连开数枪。猝不及防之下,赵尚志重伤倒地,但他凭借多年战场上锻炼出的反应能力,强忍剧痛拔出手枪,转身精准地击中了刘德山的头部和腹部。 "你们...快走...不要管我..."赵尚志用尽最后的力气对同行战友说道。随后,他便因伤势过重陷入昏迷。 很快,由张青玉带路的日军"讨伐队"赶到现场。重伤昏迷的赵尚志和掩护战友撤退的战士王永孝被俘,带回梧桐河分所。 东城政雄亲自主持了对赵尚志的审讯。尽管身负重伤,赵尚志仍然保持着一名共产党员和抗日将领的尊严。当伪警察问他有什么要说时,赵尚志斥责道:"你们不也同样是中国人吗?现在你们却成为卖国贼!我一个人死了没关系,我马上就要死了没什么好说的!" 这场审讯持续了八个小时。最终,于1942年2月12日,年仅34岁的赵尚志将军因伤势过重壮烈牺牲。 在那座至今仍保存的尚志市墓碑前,"争自由,誓抗战,效马援,裹尸还。待光复东北凯旋日,慰轩辕"的诗句镌刻其上。这首诗的作者,正是东北抗联的灵魂人物——赵尚志将军。 1908年10月,赵尚志出生于辽宁省朝阳县一个知识分子家庭。他的父亲赵振铎是清末秀才,在家乡教私塾。小时候的赵尚志常常跟随父亲读书,耳濡目染间,父亲对他的仁义礼孝、忠贞爱国的教导,在他幼小的心灵里种下了立志报国的种子。 1925年2月,17岁的赵尚志考入哈尔滨许公工业学校。在此期间,他接触到革命思想,加入了中国共产党。毕业后,他进入黄埔军校深造,随后根据党组织的指示,回到了东北从事地下工作。在这段艰苦岁月里,赵尚志曾两次被捕入狱,遭受了非人的折磨,但他始终严守党的秘密,坚贞不屈。 直到九一八事变爆发后,经过党中央和满洲省委的营救,赵尚志才得以出狱。出狱后,他立即投入到抗日斗争的洪流中,带领江北独立师辗转松花江北岸的十多个县,在北满大地点燃了抗日的烽火。 1932年秋,日本关东军司令武藤信义为清除赵尚志领导的抗日武装,调集重兵开始疯狂反扑。在一次激烈的战斗中,赵尚志被弹片击中,左眼几乎丧失了视力,眼下颧部留下了三个新月形的伤痕。这些伤痕,成为他一生的烙印,也是他坚定抗日意志的见证。 因伤势过重,赵尚志不得不暂时离开队伍,回到哈尔滨养伤。但他并未因此放弃抗日事业。1933年10月,经过中共满洲省委的批准,赵尚志在珠河县委的帮助下,创建了珠河东北反日游击队。这支队伍最初只有13个人,装备极为简陋,但在他的带领下,不到一年就发展到450多人,成为日军心头的一块心病。 正是这样一支队伍,让日军悬赏一万元通缉赵尚志,甚至多次派遣特务混入抗日队伍中,企图暗杀他。1941年底开始,日军兴山警察署的东城政雄开始实施"广撒网"计划,他招募了数十名当地猎人作为密探,其中刘德山和张青玉成功地混入了赵尚志的队伍。 赵尚志的牺牲,震撼了整个东北。1946年11月,为纪念这位抗日英雄和他领导的抗日将士在珠河县的丰功伟绩,珠河县第一次农工代表会议通过决议,将"珠河县"改为"尚志县"。到1988年,经国务院批准,又撤销"尚志县",设置了县级市"尚志市"。 这位出身于东北农家,历经磨难,最终成长为让日军闻风丧胆的抗日将领的一生,如同他的名字——尚志,始终怀揣着崇高的志向,为民族解放事业奋斗到生命的最后一刻。