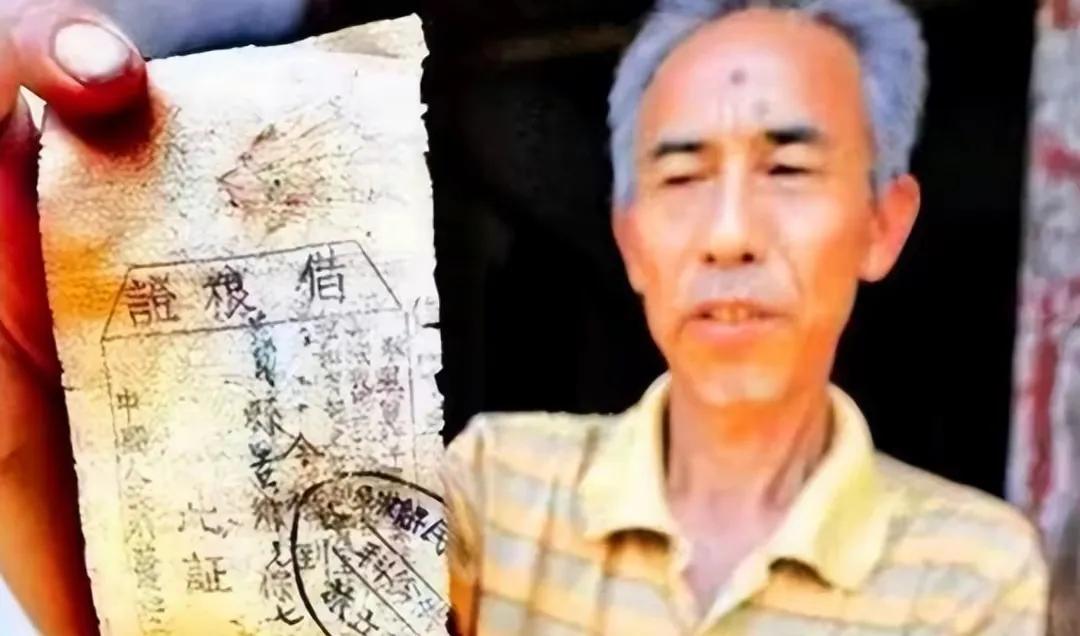

2015年,76岁的湖北农民杨明荣,手握一张85年前的红军欠条,找到孝感市政府。结果,由400大洋的欠款,演译了一场4万块背后的军民鱼水情。 1930年的中国,正深陷内忧外患的苦难中。国民党对红军展开疯狂围剿,战士们缺衣少食,饿得皮包骨头,甚至有人活活饿死。 在湖北孝感,红一军为突破困境,一边与敌人血战,一边严守“不拿群众一针一线”的铁纪。 百姓看在眼里,疼在心里。他们偷偷塞粮食给红军,可战士们宁可啃树皮、喝稀粥,也不肯白拿乡亲的东西。 最终,红军想了个办法:打欠条。“借粮借钱,日后必还!”这句话成了那段艰难岁月里,最温暖的承诺。 杨明荣的爷爷杨长银,是当地的一个开明地主,家庭条件富裕。但他没有为富不仁,反而乐善好施,周边的很多穷人,都得到过他的接济,在乡邻间威望很高! 杨长银对红军的革命精神十分敬佩。这一年,他做了一件让全村人震惊的事。他把半辈子的积蓄——300大洋拿出来,又咬牙抵押了一些田地,还向亲戚借了一部分,凑足400块,全部交给了红一军的涂杏队长。 这真是雪中送炭!涂杏队长感动不已,含泪写下欠条,承诺革命胜利后一定归还。 要知道,在当时,400大洋可是一笔巨款!一个五口之家,一年生活费,仅需27块大洋。有人笑他傻,可他却说:“红军是为咱老百姓拼命的,钱没了还能挣,人命没了就什么都没了!” 然而,战火纷飞的年代,部队辗转各地,这笔债一拖就是85年。 杨长银一直收藏着红军打的那张欠条。当年,躺在病榻上,他语重心长地嘱咐儿子说:“文顺呀,你要记住,这张红军欠条,是咱们杨家的传家宝!留着它不是让你去要债,而是要你永远记住共产党的恩情。没有红军,就没有今天的太平日子!” 几十年来,杨文顺始终牢记父亲临终前的话,珍藏着那张欠条。直到自己将要离开人世时,又把它连同那段红色记忆,传给了自己的儿子杨明荣。 虽然爷爷那一代,家族是出了名的的富户,可到了孙子杨明荣这一代,生活水平却大大下降。尤其是妻子重病卧床后,杨明荣欠了别人不少钱。家里穷得将要揭不开锅。因欠费,电灯也被迫停用。馒头就咸菜,也常常食不饱腹,不得不靠捡破烂贴补家用。 2015年,杨明荣想到一家老小跟着自己吃苦受难,走投无路。他突然灵光一闪,翻出了那张泛黄的欠条。心想:这么多年,爷爷、父亲都没有找过政府说过此事,这笔账还算数吗?我能不能求政府,帮我解决一下当前的困难? 于是,他捏着那张字迹模糊的纸条,忐忑不安地走进孝感市政府,对工作人员吞吞吐吐地说:“这欠条……还能兑现吗?” 政府工作人员热情地接待了他,他向工作人员讲述了那段尘封已久的红色故事,在场的人听后,无不动容。这件事立刻引起了政府领导的高度重视。 为了查证欠条的真伪,政府迅速成立了一个专门的工作组,分头采访当地的老党员和老红军,又翻阅了大量党史资料,最终确认红一军确在此地活动,欠条印章真实无误。 随后,专家按1930年,一块大洋约等于100元人民币换算,政府为杨明荣兑付了4万元人民币。 接过钱的那一刻,76岁的杨明荣老泪纵横:“太谢谢你们啦!父亲临终前说,这欠条是咱家和红军的缘分,不到万不得已,不要拿出来。可共产党……真没忘了俺啊!” 领导紧握杨明荣的手说:“该说谢谢的是我们!没有您爷爷这样的爱国人士,哪有今天的中国?” 这张欠条见证的何止是债务? 是红军的诚信: 再难也不白拿百姓一分一厘! 是百姓的信任:倾家荡产也要护住革命的希望! 是政府的担当:85年沧海桑田,诺言依旧算数! 如今,这张欠条被珍藏在孝感博物馆。它无声地讲述着:共产党和百姓,从来都是生死与共的“一家人”。 结语: 烽火连天的岁月里,百姓把最后一口粮送给红军;和平年代,政府把百姓的恩情刻进骨子里。一张欠条,连起三代人的坚守。这,就是中国共产党的初心——人民二字,重若千钧! 参考资料: 《孝感县志》关于红一军驻扎记录