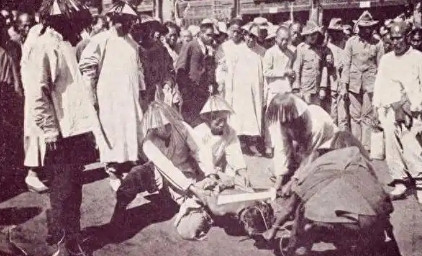

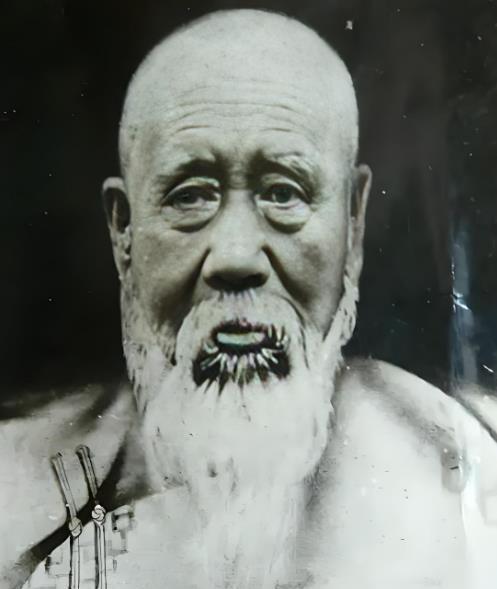

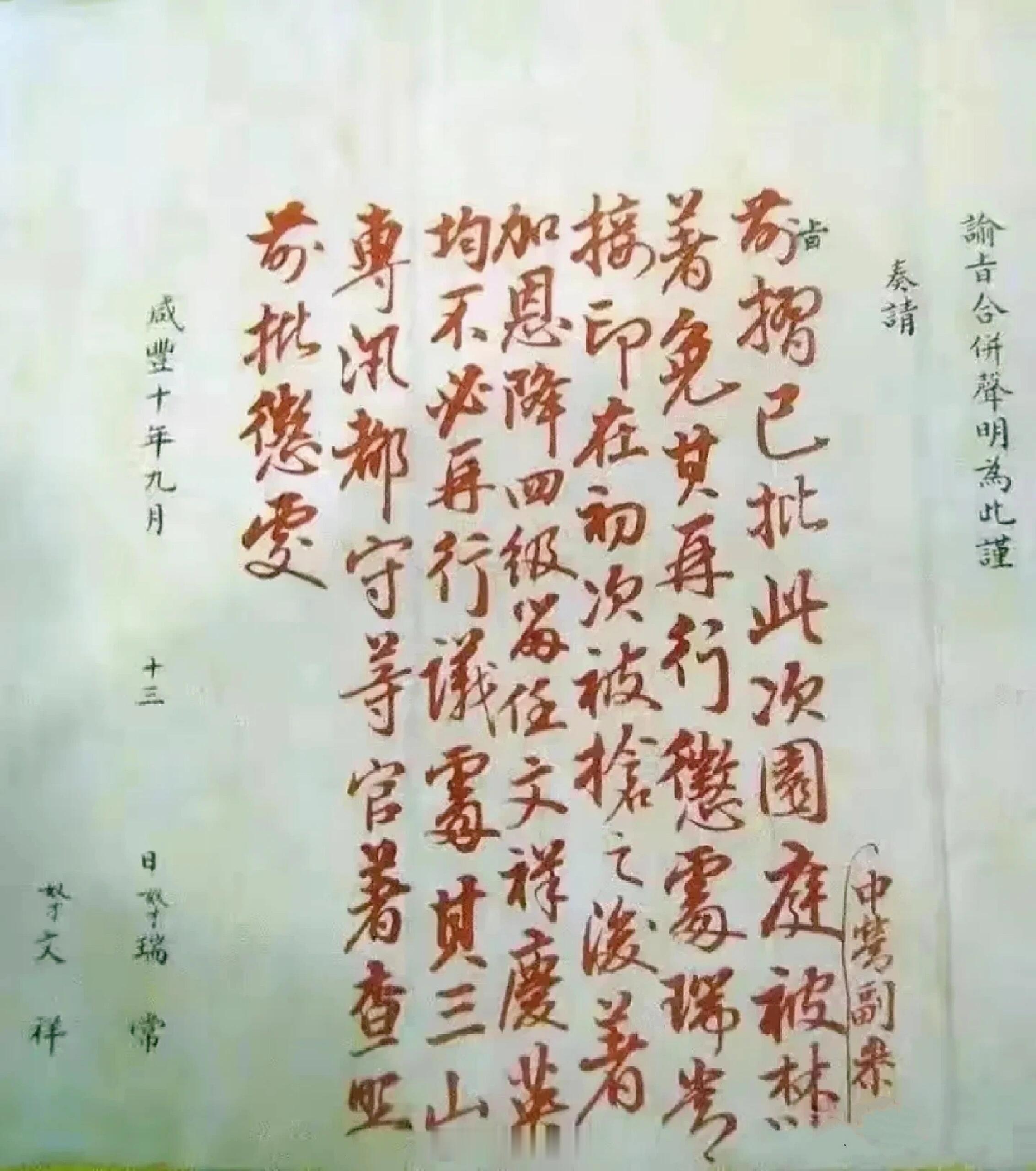

晚清时期,北京菜市口,斩首示众的真实场景。画面中一名刽子手紧握大刀,正对着犯人迅速斩下,由于速度很快,手部都变成了残影,从他紧咬牙关来看,这一刀可是铆足了力气,绝对不会再费第二刀。 在清代,死刑犯的执行通常集中在秋季,且多发生在菜市口。 每年,清朝皇帝都会签署极少数死刑的判决。 每当判决确定后,死刑犯从刑部大牢被押解到此,通常当天集中执行。 行刑前,刑部会向现场派遣马步军数百人,并且进行封锁。 根据当时的规定,现场会搭建一个土台,周围用油布围起。 场地的中心会埋置十个树墩,这代表了阴间的十殿阎罗,死刑犯在行刑前需要将头颅放置在这些树墩上,等待一刀落下。 至于女性死刑犯,她们的执行地点通常设立在附近的其他区域。 这一行刑仪式中,最为人所知的便是“断头饭”。 在清代的规定中,犯人们得在行刑前吃饱喝足。 刑场上的差役会喊话,告知犯人吃完这一餐后,便是他们在阳世的最后一餐。 刑部会安排饭馆的伙计们为犯人提供酒肉。 吃完这顿饭后,犯人通常会摔掉酒碗并说出一些告别的话。 行刑的时刻终于到来,刽子手会在午时三刻准备好刀具,一刀斩下犯人的头颅。 刽子手并非朝廷编制中的正式人员,但由于与刑部有着长期的联系,他们往往也从事一些私人保镖等工作。 刽子手的身份常常保持神秘,他们的家中往往供奉阎王爷。 实际上,清代的刑法规定在执行死刑后,犯人的尸体会被处理得相对完整。 家属可以花钱将尸体带走并安葬,特别是对于没有家属的犯人,当地商贩会主动出资为他们安排埋葬。 如果犯人没有亲人,甚至连一些贫困的百姓也会为死者提供最后的安葬帮助。 此外,对于那些犯下大罪的重犯,如起义领袖或外族入侵者,行刑地点则另有安排。 肃顺就是被斩首的人之一。 年仅12岁时,他便被选入宫中。 他初时只是一名随侍侍卫,但凭借善于言辞,他很快吸引了乾隆皇帝的注意。 在咸丰帝即位之前,他身边有着庞大的支持者。 随着咸丰帝登基,肃顺积极参与朝政,频繁调动大臣。 在他担任军机大臣后,朝中的其他权臣逐渐感到压力。 虽然咸丰帝在位时的统治并不稳固,肃顺的力量却越来越强大。 咸丰帝去世后,年仅三岁的同治帝继位,实际掌握权力的则是慈禧太后。 肃顺此时已经成为了她权力的威胁。 同治帝逐渐长大,肃顺开始与慈禧太后就皇权展开较量。 慈禧太后挖空心思地拉拢了许多曾支持肃顺的官员,使其逐渐转向她一方。 肃顺在朝中的地位愈加孤立,曾经与他并肩作战的伙伴纷纷疏远。 然而,肃顺依然抱有过度的自信。 1875年,肃顺被召至密云,表面上是处理公务,实际上却是一次对他的“清洗”。 肃顺被捕后,态度依然顽固。他在被捕过程中奋力反抗。 在被带往京城途中,他怒骂身边的守卫,不愿屈膝,直到铁棍击打在膝盖上。 最终,他被斩首示众。 戊戌六君子也被斩首。 1898年,清朝的戊戌变法转直下。 一百天后,改革派的希望破灭,谭嗣同、杨深秀、林旭、杨锐、刘光第和康广仁被捕并惨遭处决。 场改革触及了保守派的根本利益。 改革派的代表人物康有为和梁启超,他们成立了强学会,并在北京和上海两地广泛发动宣传,吸引了一批具有维新思想的志士。 这一过程虽然受到一些帝党成员的支持,但慈禧太后和以她为首的后党对这股新兴力量极为忌惮。 1895年,《中外纪闻》被禁,紧接着强学会也被解散。 虽然如此,光绪帝支持改革的态度逐渐明朗。 然而,慈禧太后首先罢免了光绪帝的重要支持者翁同龢。 同时,慈禧还借助了荣禄的支持,继续加强后党的力量。 光绪帝罢免了阻碍变法的礼部官员,并提拔了维新派成员杨锐、刘光第、林旭和谭嗣同。 然而,后党开始酝酿更为激烈的反击。 就在此时,慈禧太后深知,光绪帝越是推进改革,自己的权力就越受到威胁。 1898年,在光绪帝准备出巡天津之际,她命令荣禄和其他亲信将光绪帝囚禁在瀛台,并假借光绪帝的名义发布“训政”上谕。 戊戌六君子被捕后,与普通百姓的斩首不同,这些改革派的领袖被用极其钝重的“大将军”刀具执行死刑。 通常情况下,斩首是一刀了事,但由于刀具的钝重,执行时,六君子们的死亡过程显得极为痛苦。

用户10xxx52

所以慈禧最该凌迟

山水

看到这些,谁们最觉得幸运?

骆浩

要点脸吧

拯救

人间正是沧桑!

为你筑城

刀是好刀,头是好头!

明天君

一个女人要和自己的儿子抢权力的,是有多智障?所以慈禧这种人,更应该千刀万剐

Peter2022

图片跟蚊子不匹配!

方hs

文不对图

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。