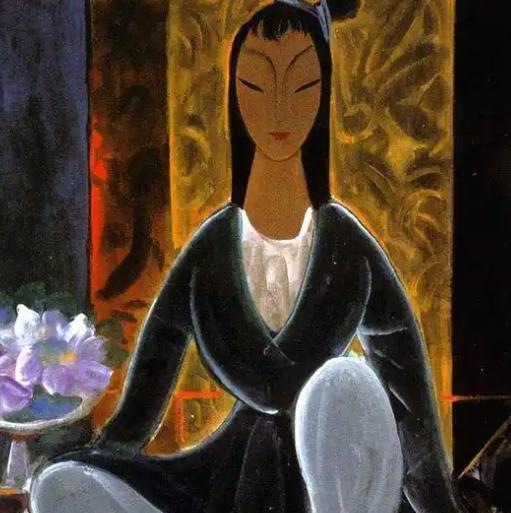

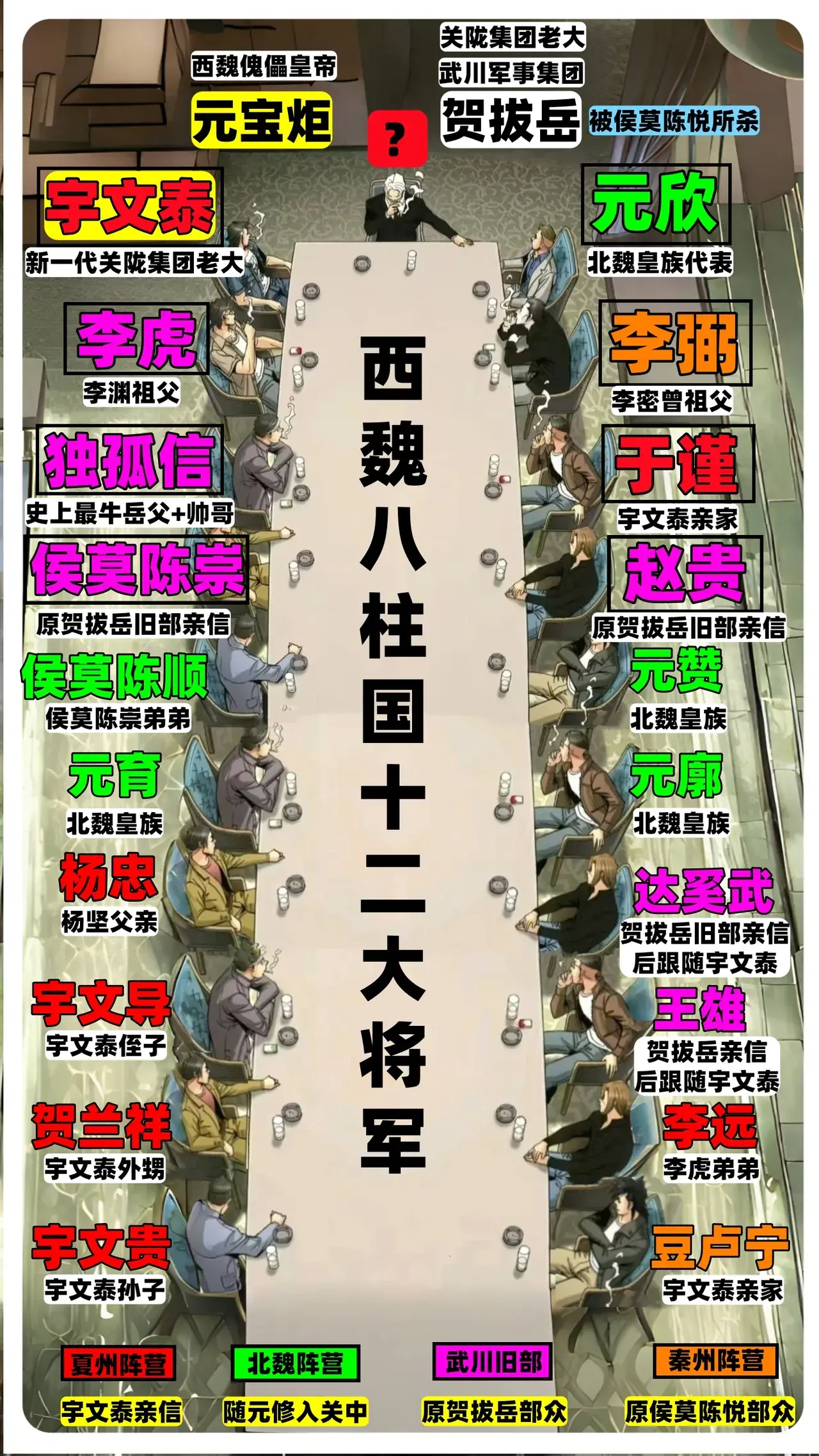

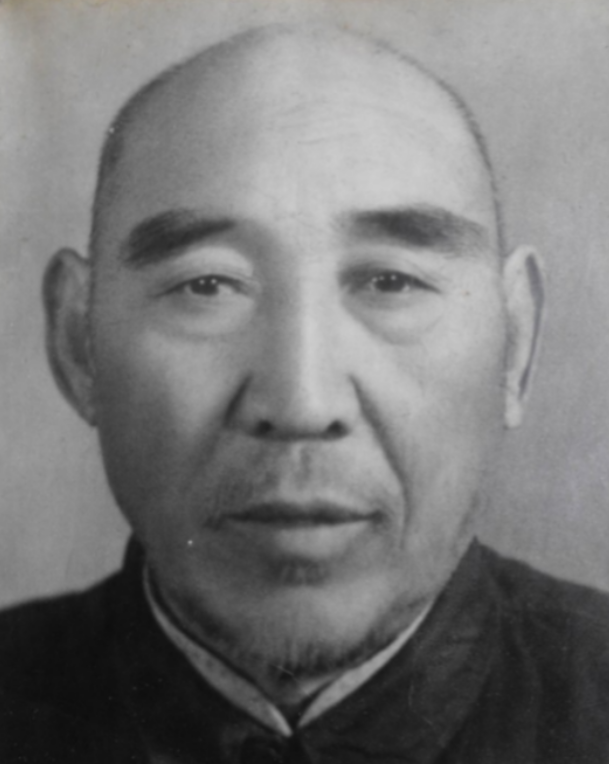

“不守妇道,就该沉塘!”1907年,林风眠母亲被族人抓去“沉塘”,年仅7岁的他拿起一把砍柴刀就冲向人群,怒吼道:“放开我妈,我要杀了你们!” 林风眠的父亲是一位画师。 1903年,林风眠3岁时,父亲去世,家庭的重担完全压在了母亲罗氏身上。 母亲经常承受着巨大的心理压力。 1905年,罗氏因一时情感的波动,决定私奔。 她离开了三个年幼的孩子,跟随一位村里的青年私奔。 此举很快被村里人发现,村长和族人开始搜寻。 最终,罗氏被抓回村里,按照当时的乡规民约,她因犯下不守妇道的罪行,被判以火刑。 在那一天,全村人聚集在一起,罗氏被绑在废弃的牛棚中,木椅四周堆满了汽油浸湿的柴草。 就在即将点燃火把的瞬间,年仅5岁的林风眠冲了出来,抱住了行刑手的双腿,用撕心裂肺的哭喊声请求宽恕。 行刑手在恐惧中停下了举起火把的手,村人们开始纷纷求情。 最终,族长决定宽恕罗氏,但她被逐出村子,再也无法返回。 年仅九岁时,林风眠便凭一幅《松鹤图》卖出了高价。 十五岁时,他考入梅州中学,遇到梁伯聪先生。 梁老师是位出色的艺术家,他的启发让林风眠逐渐看到了西方艺术的独特魅力。 梁伯聪鼓励林风眠突破传统绘画的局限,开始接触西方艺术。 1919年,林风眠决定远赴法国留学。 那一年他19岁,登上了前往法国的轮船。 留学的第一站是法国的枫丹白露小镇,这里充满了浓厚的艺术氛围。 在法国,林风眠先后就读于第戎美术学院和巴黎国立高等美术学院。 在第戎美术学院,他遇到了第二位重要的导师扬西施。 扬西施看到了林风眠作品中的缺陷:一是拘泥于传统的学院派,二是作品流于表面。 他建议他多接触印象派、野兽派、立体派等现代艺术流派,另一方面,他强调要将中国传统艺术元素融入自己的创作中。 在巴黎,林风眠还结识了徐悲鸿。 两人虽是同窗,但徐悲鸿专注于古典写实技法,而林风眠则选择了现代主义的道路。 1923年,林风眠前往柏林,在那里他遇到了艾丽丝·冯·罗达并结婚。 她帮助林风眠深入理解西方音乐、文学及绘画。 那段时间,林风眠的艺术灵感得到了前所未有的激发。 《摸索》这幅作品让林风眠在艺术圈获得了认可。 然而,1924年,罗达因病去世。 除了失去爱妻,他的父亲与祖父也相继离世。 此时,他创作了《生之欲》,这幅作品在巴黎万国博览会上大放异彩。 此后,蔡元培看中了林风眠在中西艺术上的融合能力,邀请他回国担任北平国立艺术专门学校校长。 1926年,林风眠回到故土。 作为当时世界上最年轻的艺术院校校长,林风眠引入齐白石教授民间绘画,邀请法国画家克罗多教授油画。 在一场盛大的艺术展览中,林风眠展示了2000多件作品,提出了艺术自由表达的理念,这激怒了当时的北平政府。 艺专因此被责令整改,林风眠也因其政治立场差点遭遇迫害,最终在1927年辞职,南下杭州。 在杭州,林风眠出任国立艺术院院长。 这段时间,他将精力投入到艺术的教学与创作之中。 林风眠将西方的绘画技法与中国传统艺术相结合,带领一批年轻的艺术家。 这一阶段,他的作品开始有了更深的思考和表达。 然而,抗日战争爆发后,他创作的《痛苦》画作,因过于真实地展现了社会的黑暗与人民的疾苦,被蒋介石批评为不合时宜,甚至遭遇封杀。 然而,林风眠继续通过画作表达对社会的不满与对人类命运的关注。 他独自一人搬到了嘉陵江边的一间简陋的仓库里。 在这里,他要亲自买菜做饭,生活条件极为恶劣。 林风眠在这个时期的作品中,仙鹤、江山、仕女等元素频繁出现。 1946年,抗战胜利后的林风眠带着自己在重庆期间创作的几百幅画作回到了上海。 在1951年,杭州艺专更名为中央美术学院华东分院。 随着全国范围内的“彻底改造”运动,曾经的教学体系被推翻,油画的先驱者吴大羽被迫离开,许多艺术巨擘如潘天寿、黄宾虹等也被迫重新学习基础的石膏素描。 林风眠与其他艺术家一起被迫下乡,接受所谓的“思想改造”。 1950年代中期,林风眠辞去了中央美术学院的职务,带着家人来到上海南昌路的一座法式小楼中开始新的生活。 由于经济困窘,他不得不以卖画为生,生活拮据至极。 1991年,林风眠因病去世。