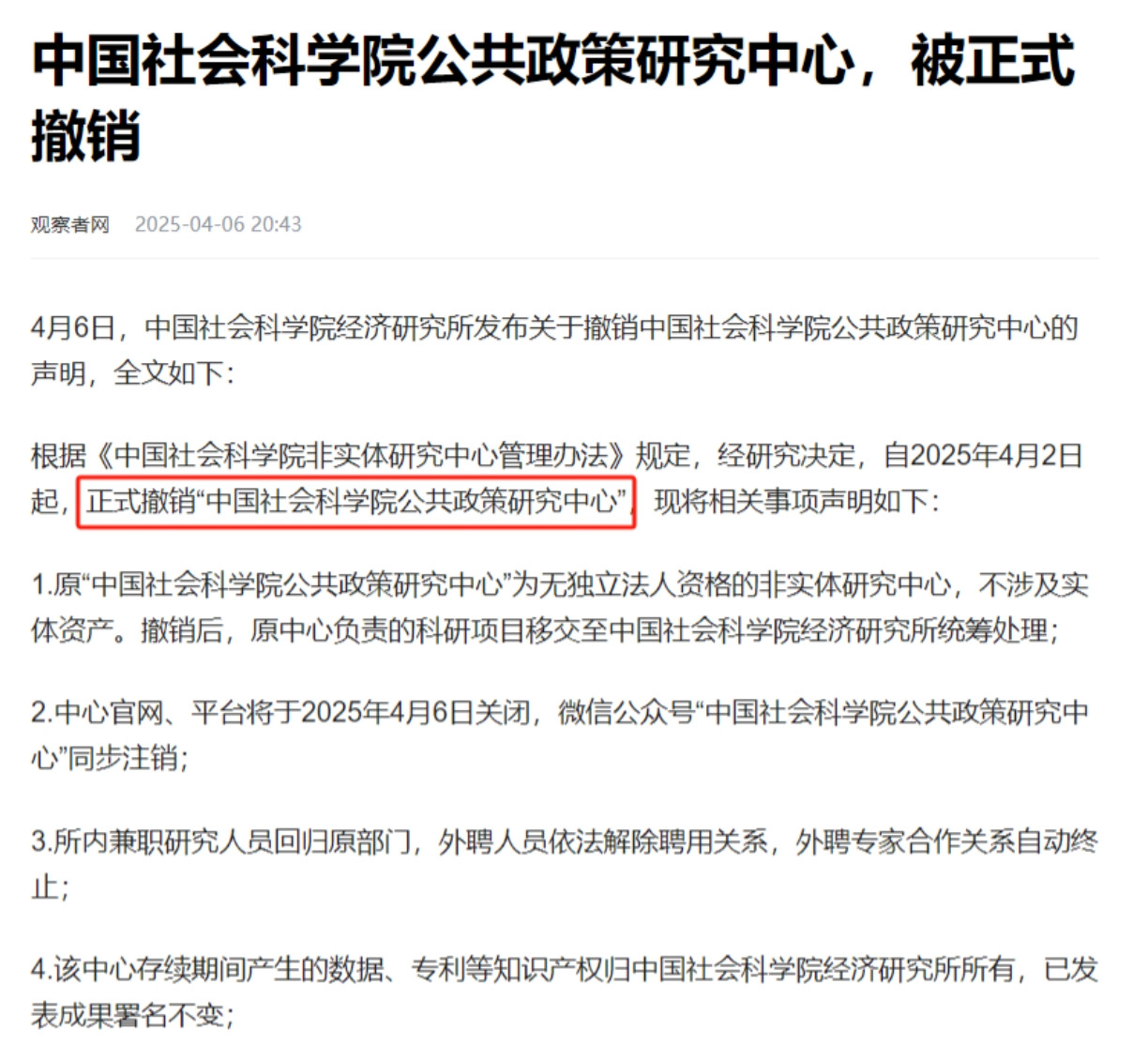

毛主席的军事能力有多强,抗美援朝爆发后,毛主席设下一个计中计,打的22万美军晕头转向,直至战争结束,麦克阿瑟才恍然大悟!就算到了现在,美国都将那次失败视为最大的耻辱。 1950年10月,当联合国军越过三八线向北推进时,中国领导层就开始密切关注朝鲜战场的局势发展。毛主席通过详细分析敌我双方的实力对比,很快就抓住了战场上的关键因素。 美军作为世界上最强大的军事力量,拥有压倒性的装备优势。仅在空军方面,美军就拥有1000多架各型战机,而志愿军却只能依靠地面防空力量进行有限的防护。 美军的后勤补给能力同样远超志愿军。他们可以通过海运和空运源源不断地运送各类作战物资,而志愿军只能依靠有限的铁路和公路运输线。 尽管面对如此巨大的装备差距,毛主席却在战场态势中发现了美军的致命弱点。联合国军在追击朝鲜人民军的过程中,推进速度过快,部队拉得太长。 更重要的是,麦克阿瑟对志愿军的实力严重判断不足。他认为中国不会派遣大规模部队参战,即使参战也不会对美军构成太大威胁。 正是基于对这些情况的分析,毛主席开始谋划如何利用美军的这些弱点。 中国军队具有丰富的山地作战经验,而朝鲜半岛多山的地形恰好适合发挥这一优势。山地可以有效限制美军机械化部队的发挥,同时为志愿军的运动战和伏击战提供有利条件。 最关键的是,毛主席看准了麦克阿瑟的性格特点。这位傲慢的五星上将习惯于轻视对手,这种轻敌心理正好可以被利用。让他在轻敌心理的驱使下,把部队带入志愿军精心设置的陷阱。 正是这种对战场形势的准确把握,为后来志愿军的一系列经典战役奠定了基础。 1950年10月19日,志愿军正式开始入朝作战。第一次战役的目标是打出志愿军的威风,树立军威。 首战就取得了重大胜利,志愿军共歼敌1.5万余人,打得联合国军节节败退。这场胜利不仅打击了敌人的嚣张气焰,更重要的是让志愿军树立了必胜的信心。 但毛主席和彭德怀深知,这仅仅是一个开始。要想取得更大的战果,还需要进一步谋划。 他们决定采取一个非常规的战术:让刚刚大获全胜的部队主动后撤。这个决定出人意料,甚至连一线指挥官都难以理解。 其中最引人注目的是38军的后撤行动。这支部队被命令向后撤退30公里,这个距离足以让敌人产生错觉。 为了让这个示弱的假象更加逼真,志愿军还特意在撤退路上留下大量军事物资。这些故意遗留的装备和物资,就像是布下的一个个诱饵。 这种战术安排的目的很明确:就是要让敌人相信志愿军在第一次战役中虽然获胜,但也付出了惨重代价。让他们认为志愿军已经失去了继续作战的能力。 同时,志愿军还在战略要地设置了多重包围圈。这些包围圈像一张大网,随时准备收口。 在地形选择上,志愿军特意选择了有利于伏击的地区。这些地区多是山区和峡谷,可以有效限制敌人的机械化部队发挥作用。 各个军之间的协同配合也进行了精密的安排。每个部队都有明确的任务和行动路线,一旦敌人进入包围圈,就能形成合围之势。 就连后撤的速度都是精心计算过的。太快会让敌人起疑,太慢又会失去战机。这需要把握好一个微妙的平衡。 情报工作也是这个计划中的重要一环。志愿军派出大量侦察兵,时刻掌握敌军的动向。 这些侦察兵不仅要观察敌军的行动,还要设法让敌军获得我军"虚弱"的假情报。这是一个双向的情报战。 通过这一系列缜密的战略部署,志愿军成功在战场上布下了一个巨大的陷阱。这个陷阱不仅包含军事上的布局,更包含了心理战的运用。 麦克阿瑟作为联合国军总司令,有着自己的压力和目标。他在多个场合公开承诺,要让美军士兵在圣诞节前结束战争返回家园。 这个承诺加上对志愿军的轻视,让麦克阿瑟逐渐落入了中国军队设下的陷阱。他开始加快部队推进速度,试图尽快结束这场战争。 志愿军通过审讯被俘虏的美军士兵,及时掌握了敌军的动向和意图。这些情报为后续作战行动提供了重要依据。 情报显示,美军各部队之间的协同已经出现了问题,这正是志愿军期待的结果。当敌人的防线出现漏洞时,就是发起反击的最佳时机。 志愿军根据战场形势的变化,不断调整作战计划。各个部队之间保持密切配合,随时准备对敌人发起致命一击。 在战役发起前,志愿军已经完成了所有准备工作。部队已经进入预定位置,补给线路也得到了有效保障。 当美军主力部队进入志愿军预设战场后,整个战局开始发生戏剧性的变化。原本看似溃退的志愿军突然展开反击。 美军发现自己陷入了一个精心设计的包围圈。前有堵截,后有追兵,两翼都是伏击部队。 志愿军的反击来得又快又猛,美军根本来不及组织有效的防御。第七师等部队遭受重创,损失惨重。 这次战役的胜利,不仅打击了美军的嚣张气焰,更重要的是彻底扭转了朝鲜战场的局势。美军从此对志愿军产生了深深的忌惮。