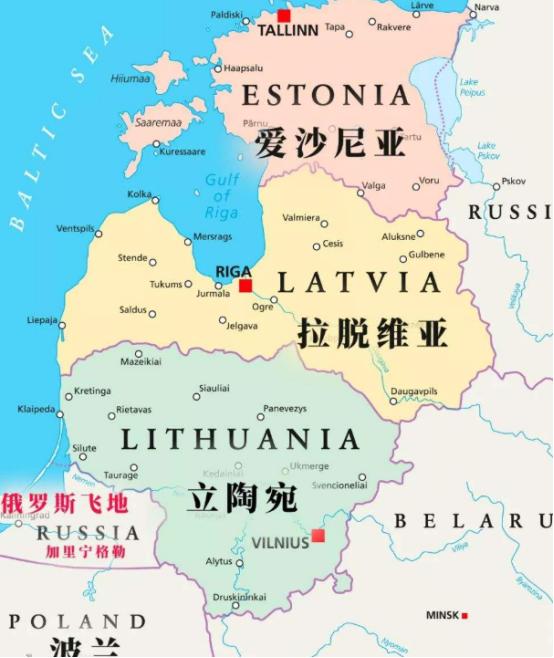

苏联本来不会解体的,美国和北约拼命给波罗的海三国洗脑,骗他们放弃苏联模式,改用资本主义模式,立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚于是拼命挣脱苏联束缚,成功独立,导致苏联解体崩塌。 波罗的海三国位于欧洲东北部,包含立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。 它们的国土面积相对较小,总共不到20万平方公里,但位处出海口,并且拥有不冻港。 19世纪初,沙皇俄国与瑞典发生战争,并最终获得了对这一地区的控制。 与普鲁士、奥地利三国一起,沙俄三度瓜分了波兰,借此夺取了波罗的海的出海口。 然而,第一次世界大战爆发,苏俄政府采取了妥协政策,与德国签订了《布列斯特和约》,通过割让波罗的海三国的领土来换取从战争中撤出的机会。 然而,随着德国战败,苏俄试图收回这些领土,但波罗的海三国却坚决反对苏俄的干涉。 最终,这三个国家在短短几年内宣布独立。 进入1930年代,苏联在大萧条后重新积蓄力量。 苏联与纳粹德国签署了《苏德互不侵犯条约》,该条约秘密规定波罗的海三国将划入苏联的势力范围。 此后,苏联向这些国家派驻军队,最终在1940年,三国被迫宣布加入苏联。 斯大林时期,苏联进行了大规模的民族迁徙和流放,在1940年代和1950年代,大批波罗的海三国人民被迫流放到西伯利亚。 进入1980年代后,随着苏联国内问题加剧,波罗的海三国的独立情绪再度升温。 1989年,立陶宛率先宣布1940年加入苏联的合法性无效,并且表示要恢复其独立地位。 这一声明引发了波罗的海三国范围内的大规模示威活动。 在1989年,立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的民众自发组成了长达600公里的人链。 1990年,立陶宛率先宣布独立,成为第一个从苏联脱离的共和国。 随后的1991年,爱沙尼亚和拉脱维亚也紧随其后宣布独立。 三国脱离苏联后,迅速融入了西方的体系。 它们先后加入了欧洲联盟和北约,并积极参与构建一条跨越波罗的海至黑海和高加索的防线,将俄罗斯的影响力完全包围。 邻国如芬兰、瑞典、波兰在政治和经济上给予了支持。 法国、美国和德国也相继为三国提供了帮助,归还了他们在苏联时期存放的黄金和金融资产。 1991年,三国正式加入联合国,2002年又顺利加入北约。 很多人表示是这三国的独立导致苏联解体,其实苏联解体是多方面的原因。 苏联的体制存在的一些缺陷,如过度集中、资源分配不公等问题。 改革的目标是想要解决这些体制性的问题,而改革过程中的失误才是最终导致苏联解体的根本原因。 在改革过程中,方向虽然正确,但具体的政策执行和策略却未能达到预期,反而让苏联在改革中走向了灭亡。 苏联在解体时面临严重的经济衰退。 然而,经济问题并未直接导致任何一个加盟共和国因经济困境而寻求独立。 事实上,大部分加盟共和国的经济状况并不比俄罗斯更好,它们并未因经济问题主动寻求脱离苏联。 苏联拥有15个加盟共和国,其中多数是少数民族组成的。 虽然苏联的民族政策并不完美,但苏联的民族区域自治制度在世界范围内得到了广泛应用,且在苏联的多民族国家中,虽然存在民族矛盾,但并未导致国家的分裂。 苏联通过普及俄语、推行世俗化政策和促进不同民族之间的融合,使得“苏联人”这一身份认同成为一种广泛接受的概念。 更为直接的原因是中央政权的衰退。 虽然民族独立运动在一定程度上加剧了苏联的分裂进程,但如果中央政府仍能保持有效的控制。 事实上,苏联解体的决定性因素是中央政权的权威丧失。 1980年代末,戈尔巴乔夫实施的改革未能有效巩固中央政权。 戈尔巴乔夫在实施改革时并没有意图摧毁苏联的统一,但他在改革过程中犯下了许多错误,使得中央政权逐渐崩溃。 中央政府失去权威,地方政府的独立性增强,最终导致了苏联的解体。 其中,作为苏联的主体民族,俄罗斯在此过程中逐渐放弃了对苏联的认同。 俄罗斯不仅没有试图挽救正在寻求独立的加盟共和国,反而鼓励它们脱离苏联。 尽管乌克兰在1991年之前的大多数时间内尚未明确表达要独立的决心,但随着中央政权的衰退,1991年,乌克兰的独立支持率急剧上升,达到了90%以上。 参考文献:[1]何金生.以苏联解体教训为镜鉴的铸牢中华民族凝聚力研究[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2024,52(1):20-26

以后再说

死毛子才是好毛子

用户14xxx91

其实,波罗的海三国并没有上当受骗,它们现在属于发达国家。人均生活水平远超苏联时期,更远超我国。