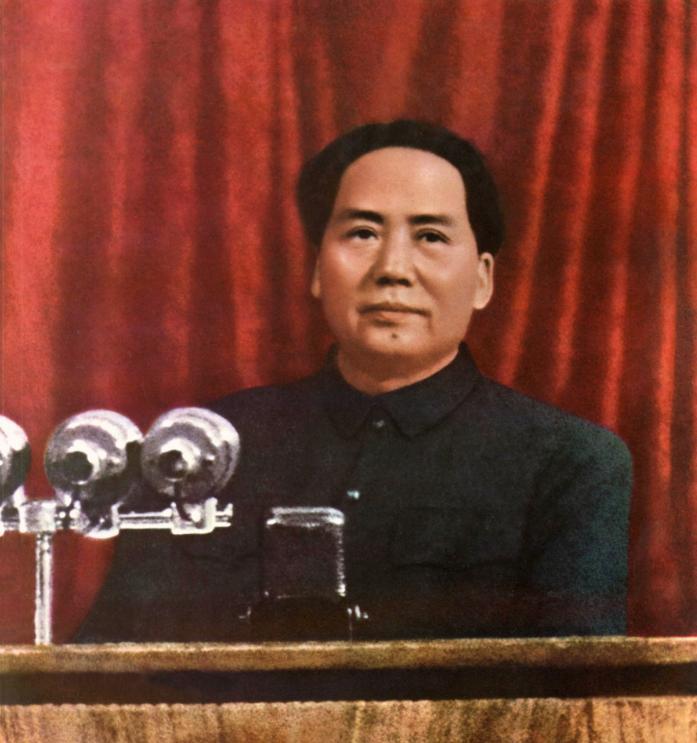

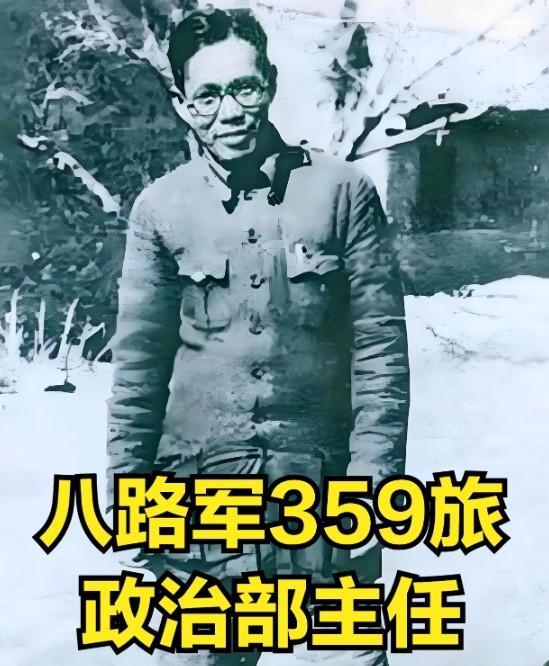

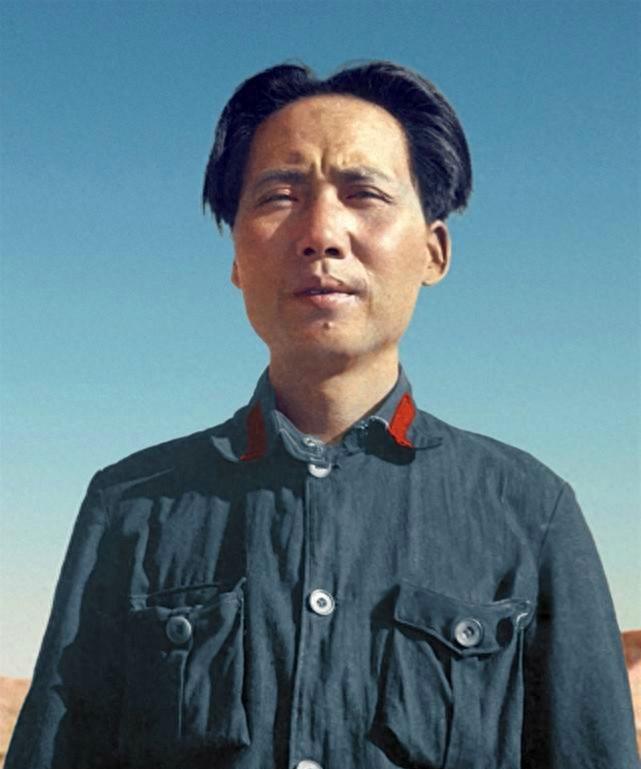

1985年,中国一高级干部访日期间,不顾多人劝阻非要去靖国神社,回国后就被中纪委开除了党籍,可他却说:我是清白的。 1985年,一位年逾花甲的中国高级干部,带着一本笔记本,胸口挂着一支钢笔就走进了靖国神社。 这一举动,震惊了当时所有百姓,也在之后的岁月里,将他推入了人生最大的风波。 这个人,叫周而复,彼时他已是外交与文艺双重领域的知名人物,曾肩负国家重任,参与数次重要外事活动。 他不是一般意义上的“高官”,他还是新中国外交的颜面。 周而复出生于旧中国一个中产之家,家中经营布店,本应过着安稳的读书人生。 但动荡的年代,从不给人选择命运的温柔,他亲眼见证家中被地痞流氓抢劫,布店关门歇业,父母郁郁寡欢,生活江河日下。 就在那样的灰暗时刻,他看清了旧社会对贫弱者的冷漠与压迫,愤怒与不甘在心头燃烧。 于是,一个书生踏上了革命的道路,他投身地下党,传播进步思想,用笔战斗,用信念坚持。 解放战争期间,他在宣传、文艺领域的影响力远远超出人们对“书生”的定义,他不是手握钢枪的将领,却是一把思想的利刃。 新中国成立后,他被调至中央工作,在周总理的直接指示下,他逐渐转入外交系统,参与组织对外文化交流,为国家的国际形象构建做出诸多贡献。 1985年,他随团访日,心中却藏着另一个计划。 他正在构思一部关于抗日战争的大型小说,想要亲自踏访战争遗迹、感受历史创伤的现场。 靖国神社,作为日本对战争历史记忆的一部分,也成为他计划中的一站。 他在向大使馆申请之后,当时并未得到答复,而在第二天参观完毕后,被告知中央禁止高级干部以私人身份进入靖国神社。 但一切都晚了,虽然他没有献花,没有鞠躬,只是静静地走了一圈,记笔记、观察建筑、沉思片刻,便离开了。 可名声从他踏进大门的那一刻起就变坏了,回国后,风传四起:“周而复参拜靖国神社!”、“老干部叛国立场!”、“外交官为敌人招魂!”媒体、单位、群众来信如潮。 1985年底,中纪委作出决定:开除党籍,免除一切职务。 那段时间,周而复几乎与世隔绝,许多昔日的同志选择沉默,他独居一室,屋中一张旧桌,纸笔依旧未断。 “我是清白的。”这是他面对儿女、友人和自己时反复念叨的一句话。 他并不愿辩解太多,因为他知道——在舆论狂潮面前,任何解释都是掩饰。 但他也没有放弃,他把所有心力投入小说创作,一部关于中华民族抗战意志、人民苦难与希望的长篇史诗——他把它命名为《长城万里图》。 时间来到2002年,一个偶然的档案清理,让中纪委内部几位当年参与决议的同志重新提起这个旧案。 经查证,周而复确实未做任何悖逆国家立场的行为,未曾在靖国神社有任何不当言论与举动。 国家终于为他恢复了党籍,公开澄清:“当年处理失当,对周而复同志表示道歉。” 此时的他,已是90岁高龄,白发苍苍、耳背眼花,却在听到恢复党籍那一刻,久久没有说话,眼中含泪。 他说:“我只做了一个文人应做的事。我没有对不起党。” 那年,他出版了《长城万里图》,收录了多年心血与沉淀,这部小说,是他清白的证明。 如今再读《长城万里图》,有人说它是一部史诗,也有人说那是一位老人自我救赎的诗篇。 而更多了解周而复故事的人,则从中读出一位革命者的孤独与坚持。 他没有“叛变”,他没有“参拜”,他只是一个想要写出真相的文人,在历史的河流中走了一次“误入”的路,但始终守住了灵魂的方向。 信源:百度百科周而复

T艾L

那为什么要进入呢?整篇文章没写明白这点,垃圾文章

用户15xxx60 回复 05-01 17:53

你小学毕业了没

小坏蛋的果冻 回复 04-11 18:58

因为没有原因

用户11xxx16

玛德,这都能洗白

狼狈角色扮演

洗白白?

用户16xxx61

这都能洗?

大海

进去就不行这是底线!

用户77xxx22

以他当时的身份,不要说进去,就是在神厕门口逗留久一点都不妥当,所以,洗白个锤子啊

Allegory

小编这是打算洗白吗?

平平安安

意思是那些甲级战犯的牌位是战争遗迹?

蚁洞辣几

我看过他写的小说

用户12xxx48 回复 05-17 00:20

怎么样说说嘛