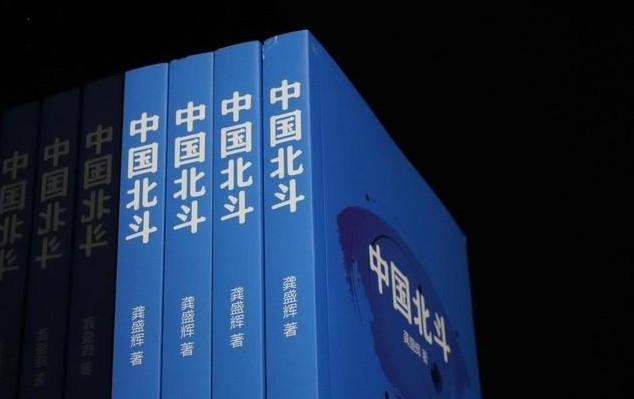

1950年哈工大学生孙家栋,决定吃了食堂红烧肉再回家,没想到却改变了自己的一生。 2021年7月31日,人民大会堂内掌声雷动。92岁高龄的孙家栋坐在轮椅上,接受全场参会人员的致敬。这位"两弹一星"元勋、"共和国勋章"获得者、中国航天事业的重要奠基人,用一生诠释了"国家需要,我就去做"的承诺。 然而谁能想到,这位航天领域的传奇人物,他的人生轨迹竟因一碗红烧肉而改变。 1950年元宵节那天下午,在哈尔滨工业大学预科班学习俄语的孙家栋原本打算去姐姐家团圆。就在他准备离校时,听说食堂晚餐加了红烧肉。在物资匮乏的年代,红烧肉是难得的美味。于是18岁的孙家栋改变了计划,决定晚饭后再去姐姐家。 就在他享用晚餐时,学校主管人员突然来到餐厅,宣布一个重要消息:中国人民解放军空军正在招募人员,有兴趣的同学可以立即报名。怀揣报国之志的孙家栋毫不犹豫地填写了申请表。 当晚,他便登上了前往中国人民解放军空军第四航校的列车,成为急需的俄语翻译人才。就这样,一场偶然的晚餐决定,让他与原本向往的土木建筑系、修建大桥的梦想告别,走上了完全不同的人生道路。 1951年,孙家栋作为新中国第一批公派留学生,与另外29名同学一起被派往苏联茹柯夫斯基工程学院,学习飞机发动机专业。在这所著名院校,有一个特殊的传统——如果学生考试全部获得5分(满分),照片就能挂在学校门口。一年后如果保持成绩,照片位置就往上移。毕业时,谁的照片能出现在"照片塔"顶端,将获得印有斯大林头像的金奖章。 这枚连苏联学生都梦寐以求的荣誉,最终由孙家栋获得。他以全科满分的优异成绩,成为茹柯夫斯基工程学院的传奇留学生。 1958年,载誉归国的孙家栋被分配到国防部第五研究院一分院导弹总体设计部。两年后,他成为型号总体主任设计师,投身东风导弹的研制工作。在研发过程中,他经常对自己说:"这辈子可能就搞导弹了。" 彼时的他,还不知道命运即将再次转向。对祖国航天事业的贡献,远不止于此。1967年,当他正伏案工作时,一位不速之客带来了聂荣臻元帅的指示——调他去负责中国第一颗人造卫星的总体设计工作。 1990年4月7日,当我国长征三号运载火箭将"亚洲一号"卫星送入太空,魏素萍在电视新闻中看到了丈夫孙家栋的身影。擦着眼泪,她说:"老伴儿,这样一辈子,值呢!"此时,他们已结婚30多年,而魏素萍才第一次从新闻中得知丈夫真正的工作内容。 回溯到1967年盛夏,38岁的孙家栋正在办公室伏案工作。北京酷热难当,他用毛巾缠住脖子,以防汗水滴到图纸上。就在这时,一位来访者推门而入,带来了改变他一生的消息:"聂老总指示,调你去负责第一颗人造卫星的总体设计工作。" 接到任务后,孙家栋二话不说,很快扛着被卷书箱去新岗位报到。面对时间紧迫、技术攻关艰巨的局面,他从组建队伍入手,精心挑选了戚发轫等18人组成中国卫星发展史上有名的"十八勇士"团队。 在孙家栋的带领下,团队日夜攻关,解决了一系列技术难题。1969年10月,"东方红一号"卫星初样基本完成,周恩来总理听取汇报时,握住孙家栋的手说:"哟,这么年轻的卫星专家,还是个小伙子嘛。" 全身心投入工作的背后,是家庭的默默支持与牺牲。1967年12月,妻子魏素萍临产,忙于研制"东方红一号"卫星的孙家栋却抽不开身。直到女儿出生的第二天晚上,他才赶到妻子身边。面对幽怨的妻子,他只能握着她的手说:"两个都重要,可我……" 1970年4月24日,"东方红一号"卫星发射成功,全国人民欢欣鼓舞。魏素萍也在欢庆的人群中举着国旗,却不知道这颗卫星正是丈夫负责完成的杰作。 岁月流转,65岁的孙家栋再次挑起重担,出任北斗导航系统总设计师。他坚持卫星定位系统必须实现自主可控,所有系统都要掌握在中国自己手里。在担任工程总设计师的18年中,他身患腰肌劳损和耳石症,过度劳累便会头晕目眩。但几次听闻卫星发射有情况,他都是拔掉输液针头便往机场赶。 2004年,已经75岁的孙家栋又出任探月工程首任总设计师。面对从地球轨道的3.6万千米跨越到月球轨道的38万千米,以及后续深空探测的挑战,他义无反顾地踏上了新征程。 2009年,孙家栋80岁生日前夕,收到了恩师钱学森的亲笔信。信中7次提及"您"这个尊称,令孙家栋十分感动。但他谦虚地说,自己所做的每一件工作都是在钱老的指导下完成的。 直到93岁高龄,孙家栋仍然心系中国航天事业。2022年生日那天,他深情写道:"中国航天人一代接一代传承创造了辉煌成就,我们的理想还在继续。国家需要,我就去做。"

![何同学网约车这届网友是懂阴阳的[doge]](http://image.uczzd.cn/12216628684497007209.jpg?id=0)

haiyang6868

钱老 孙老…他们都是撑起中国脊梁科学大家!!!